激光谐振腔稳定性判定:g1g2判据与激光技术核心性能的关键支撑

从商超条码扫描的激光识别设备,到工业生产中的厚板切割系统,再到医疗领域的微创治疗仪器,激光技术已广泛渗透于现代社会生产生活及科研创新的诸多领域。此类精准高效的激光应用,均以激光器谐振腔的稳定运行为核心前提——谐振腔稳定则激光输出光斑均匀、能量集中,失稳则导致光束发散、功率衰减,甚至无法形成有效激光输出。在光学工程领域,g1g2稳定判据作为谐振腔稳定性判定的核心方法,为激光系统设计提供了简洁高效的量化依据。

一、谐振腔稳定的本质:腔内光线的约束机制

谐振腔的基本结构由两个相对设置的反射镜(镜1、镜2)及两镜间的腔长L构成。激光的形成依赖于光线在两反射镜之间的多次反射、振荡放大过程。谐振腔的稳定性本质,是指光线经腔内多次反射后,能否持续被约束在腔体内而不逸出——若光线可保持周期性往返轨迹,未出现持续偏离腔轴线的现象,则谐振腔处于稳定状态;反之则为不稳定状态。

为实现稳定性的量化判定,需引入两个核心参数(g1、g2),其定义完全基于谐振腔的结构参数,具体表达式如下:

镜1的g参数:g₁=1L/R₁(其中R₁为镜1的曲率半径)

镜2的g参数:g₂=1L/R₂(其中R₂为镜2的曲率半径)

曲率半径的符号约定是参数计算的关键,具体规则为:

凹面镜(光线聚焦于腔内):曲率半径R取正值

凸面镜(光线发散于腔外):曲率半径R取负值

平面镜(无曲率特性,光线沿直线传播):曲率半径R视为无穷大,对应g参数值为1

明确上述定义与约定后,即可通过简单计算完成g参数的求解,为稳定性判定奠定基础。

二、核心判定标准:0≤g1g2≤1的物理内涵与应用

基于g1、g2参数的定义,谐振腔稳定性的核心判据可简化为不等式:**0≤g1g2≤1**。该判据蕴含明确的物理逻辑,其适用规则如下:

1.当g1g2的乘积处于[0,1]区间内时,腔内光线将形成周期性闭合振荡轨迹,能量损耗维持在较低水平,谐振腔处于稳定状态;

2.当g1g2的乘积小于0或大于1时,光线会持续偏离腔轴线,最终逸出腔体,谐振腔处于不稳定状态;

3.当g1g2=0或g1g2=1时,谐振腔处于临界稳定状态,即稳定与不稳定的边界区域,其运行特性对结构参数与环境条件具有极高敏感性。

结合常见谐振腔类型的实例分析,可进一步明晰判据的应用逻辑:

共焦谐振腔(两凹面镜焦点重合):设R₁=R₂=2L,代入参数得g₁=1L/(2L)=0.5,g₂=0.5,g1g2=0.25,乘积处于[0,1]区间,属于稳定腔;

平面平面腔(两反射镜均为平面):g₁=g₂=1,g1g2=1,属于临界稳定腔,其运行对镜面平行度要求严苛,微小偏差即可能导致失稳;

超长平凹腔(设R₁=1m,L=1.2m,镜2为平面):计算得g₁=11.2/1=0.2,g₂=1,g1g2=0.2,乘积小于0,属于不稳定腔,光线易快速逸出。

三、不同稳定状态的输出特性及应用场景

谐振腔的稳定状态直接决定激光输出特性,不同状态对应差异化的应用场景,具体如下:

1.稳定腔(0<g1g2<1):光束质量优先型应用

稳定腔的核心优势在于腔内光线振荡轨迹闭合,能量损耗低,输出激光具有光斑均匀、模式纯净的特点,光束质量优异。此类激光适用于对光束精度与一致性要求较高的场景:

医疗领域:激光祛斑、屈光矫正等微创手术,需精准作用于目标组织,避免光斑不均引发的额外损伤;

精密测量:激光雷达、光学测距等设备,依赖纯净的光束模式保障测量精度与数据可靠性。

其局限性在于输出功率提升空间受限,难以满足大功率应用需求。

2.临界稳定腔(g1g2=0或g1g2=1):特殊精度需求场景

临界稳定腔虽可实现稳定运行,但对结构精度与环境稳定性要求极高,容错率较低。例如,凹面平面腔中若凹面镜曲率半径R₁=L(即g₁=0),则g1g2=0,激光输出模式将发生特定变化,适用于对光束发散角有特殊要求的场景(如部分激光打标设备)。由于其对安装精度、温度变化等因素敏感,应用场景相对局限。

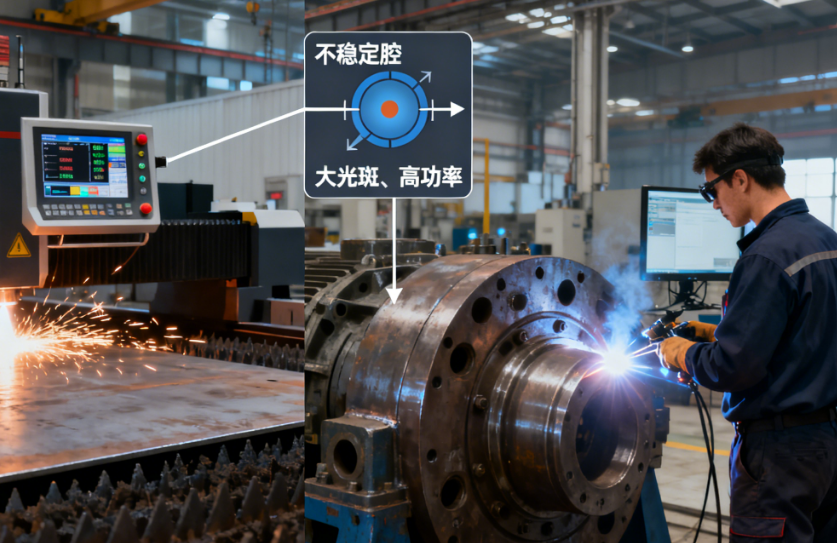

3.不稳定腔(g1g2<0或g1g2>1):大功率需求场景

不稳定腔的光线易逸出,能量损耗相对较高,但具备独特的“放大效应”。通过合理设计结构参数,可实现大光斑、高功率激光输出,且光束发散角可精准调控,适用于对功率要求严苛的工业应用:

工业切割:厚钢板、碳纤维等高强度材料的高速切割,需高功率激光突破材料加工阈值;

重型焊接:大型机械部件的焊接工艺,依赖大功率激光保证焊缝强度与成型质量。

需注意的是,不稳定腔需配套光阑等辅助元件筛选有效光束,以保障输出激光的实用性。

四、工程应用价值:激光系统设计的量化工具

g1g2稳定判据的核心价值在于其工程实用性,为激光系统设计提供了高效便捷的量化依据,无需开展复杂的光学仿真运算即可完成参数优化:

针对高功率输出需求(如激光焊接):可选择g1g2略小于1的稳定腔方案,在保证稳定性的前提下最大化输出功率;

针对小发散角需求(如激光雷达):可在临界稳定区域优化结构参数,兼顾光束精度与系统容错率;

针对超大功率需求(如工业厚板切割):可直接采用不稳定腔设计,通过配套元件筛选光束,满足大功率加工要求。

从理论推导到工程实践,g1g2判据构建了谐振腔稳定性判定的标准化路径,将复杂的光学传输问题转化为简洁的参数计算,实现了稳定性判定从模糊定性到精准量化的转变。这一判据不仅为激光系统的高效设计提供了技术支撑,更推动了激光技术在医疗、工业、科研等多领域的深度应用与持续创新。

综上,谐振腔稳定性判定的核心为g1g2判据,其核心逻辑为:基于反射镜曲率半径的符号约定,计算g₁=1L/R₁与g₂=1L/R₂的数值,通过判定两者乘积是否处于[0,1]区间,即可完成稳定性判定。该判据的应用,不仅揭示了激光输出特性差异的本质,更构建了激光系统“按需设计”的底层逻辑,为激光技术的持续发展与应用拓展提供了关键支撑。

-

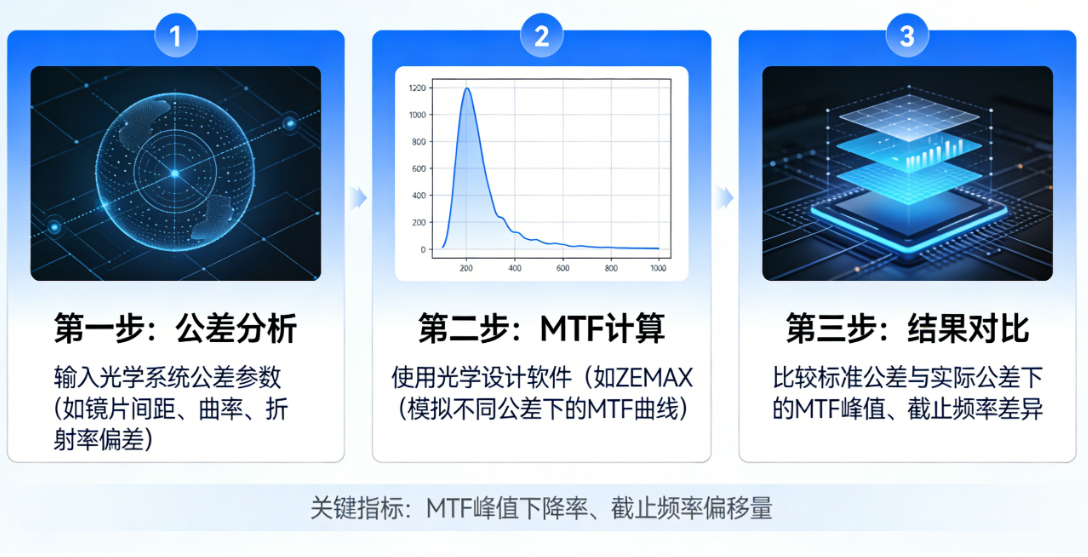

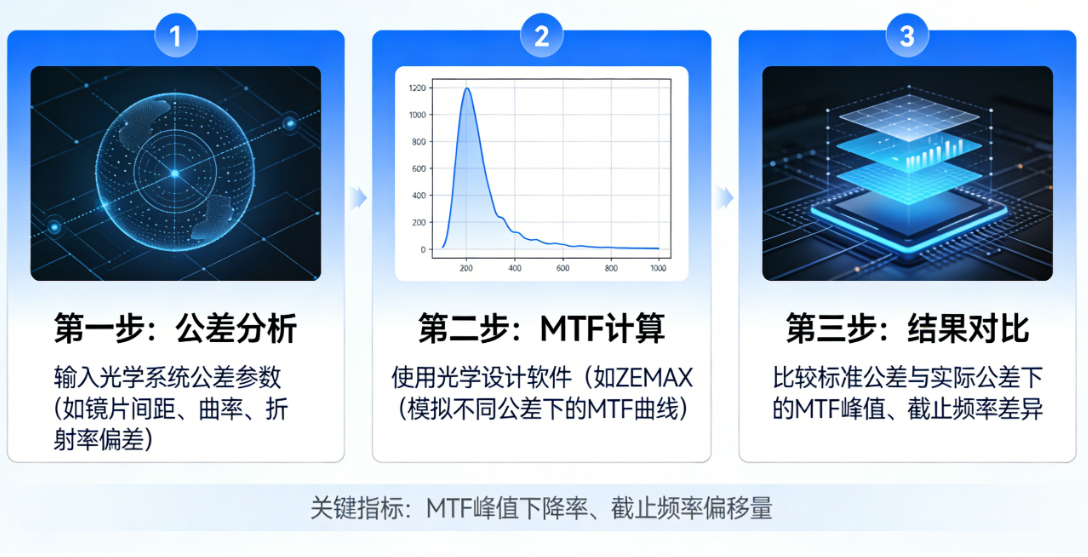

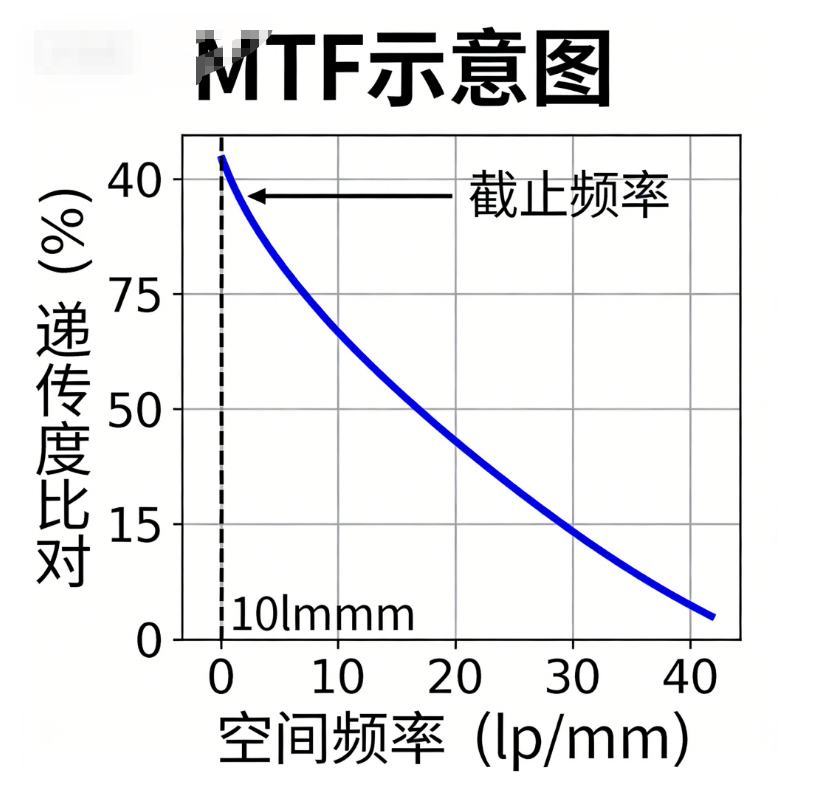

如何评估光学系统公差对MTF的影响?

评估光学系统公差对调制传递函数(MTF)的影响是光学设计中从“理论完美”走向“工程量产”的关键环节。这一过程通常被称为公差灵敏度分析(ToleranceSensitivityAnalysis)和蒙特卡洛分析(MonteCarloAnalysis)。

2026-02-27

-

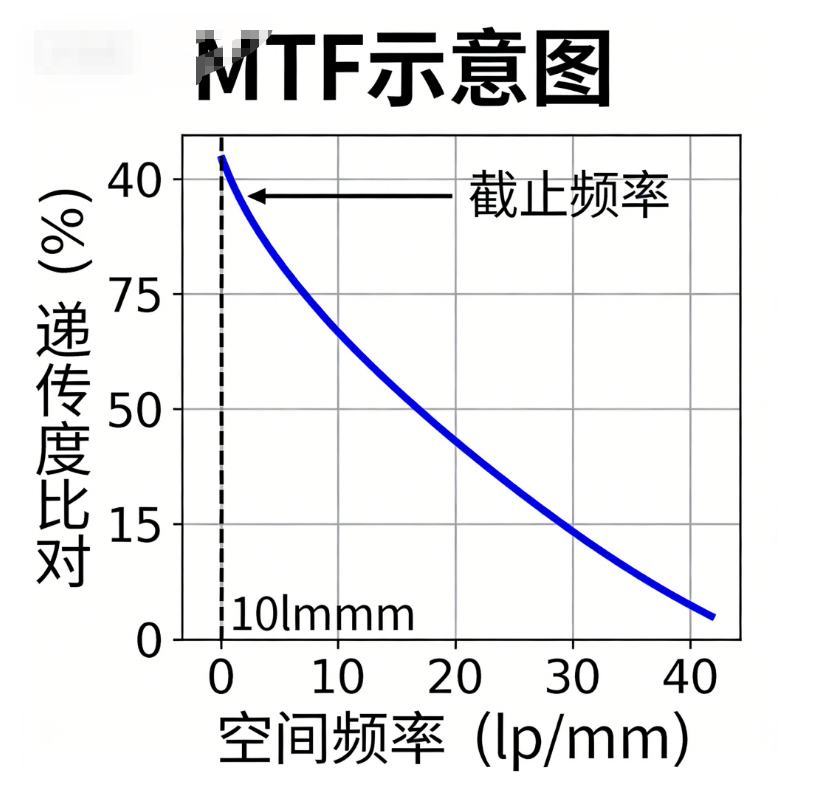

调制传递函数(MTF)在光学系统设计中的核心作用与应用分析

调制传递函数(ModulationTransferFunction,MTF)已成为评价光学系统成像质量最权威、最客观的量化指标。本文旨在深入探讨MTF的理论基础,系统阐述其在光学设计流程中的关键作用,包括像质评价、系统优化、公差分析及光电匹配等方面,并论证其作为连接理论设计与实际成像效果桥梁的核心地位。

2026-02-27

-

彭德里与超材料、变换光学科普,打破物理边界的电磁学革命

在现代电磁学与光学的发展历程中,约翰·彭德里(JohnPendry)的名字成为了一个标志性符号。他所开创的超材料与变换光学理论框架,突破了自然界材料对电磁响应的固有物理限制,将人类对光与物质相互作用的认知,从被动寻找天然材料推向了主动设计几何结构以自由调控光场的全新阶段,不仅重构了宏观电磁学的设计范式,更为诸多前沿学科与工业应用开辟了全新道路

2026-02-26

-

从凸透镜到复杂镜头组,一文读懂有效焦距的精密测量

在光学制造与检测领域,有效焦距(EffectiveFocalLength,EFL)是表征透镜及光学系统成像性能的核心参数。针对正值焦距(会聚系统)与负值焦距(发散系统)的测量难题,传统几何光学方法往往存在操作繁琐、精度受限及无法统一测量平台等弊端。本文基于德国TRIOPTICS公司研发、由欧光科技(福建)有限公司提供的OptiSpheric®通用途光学测量仪(全自动数字测焦仪),深入探讨其在正负焦距高精度测量中的技术原理、性能指标及工业应用价值,旨在为光学检测提供标准化的技术参考。

2026-02-26