【科技前沿】突破技术瓶颈!红外光谱实现体内微塑料无创精确定位

微塑料——这些直径小于5毫米的塑料颗粒已渗透到地球每一个角落,从深海到高空,甚至通过饮食、呼吸等途径进入人体。尽管其对健康的潜在威胁日益引发关注,但长期以来,科学界始终面临一个关键难题:如何在不破坏组织的前提下,精准检测并定位体内的微塑料颗粒。如今,维也纳医科大学联合多国研究团队的最新成果,为这一困境带来了突破性解决方案。

技术困局终被打破

此前,传统检测技术陷入两难:要么像傅里叶变换红外(FTIR)光谱那样无法达到足够的空间分辨率,要么在检测过程中不可避免地破坏组织结构,导致无法后续分析微塑料对组织的影响。尤其是在临床常用的福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织样本分析中,微塑料的检测与定位更是难上加难。

“这一技术瓶颈严重阻碍了我们对微塑料健康危害的深入理解。”研究负责人、维也纳医科大学教授LukasKenner指出,“我们既需要明确微塑料的化学种类,又要知道它们在组织中的精确位置,才能建立其与疾病的关联。”

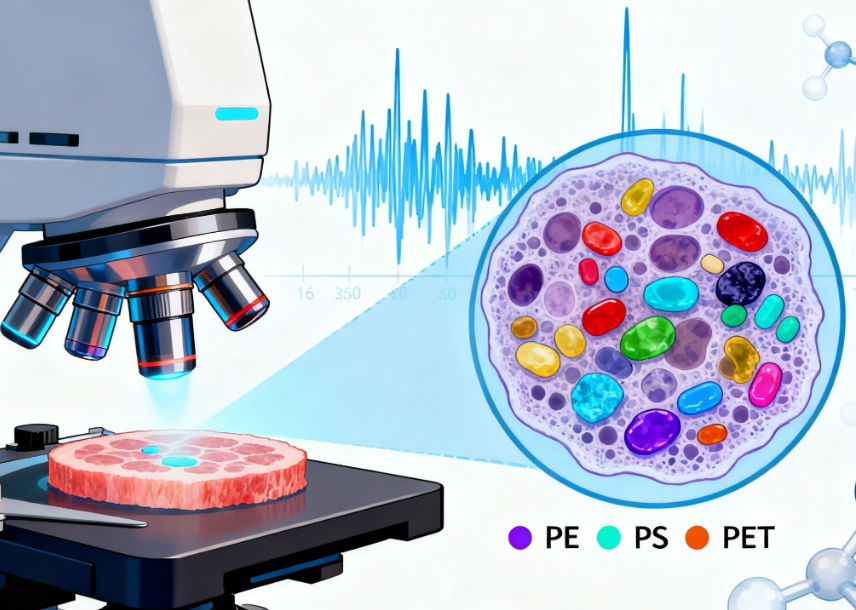

OPTIR技术:无创检测的“红外指纹”

该团队开发的光学光热红外(OPTIR)光谱技术,又称中红外光热(MIP)显微镜,成功攻克了这一难题。其核心原理是利用红外激光局部加热样本,不同类型的塑料(如聚乙烯PE、聚苯乙烯PS、聚对苯二甲酸乙二酯PET)会因化学结构差异产生特征性反应,形成独特的“红外指纹”,再由第二个光源捕捉信号完成识别。

与传统技术相比,OPTIR具备三大核心优势:首先是非破坏性,检测过程不损伤组织结构,可后续进行组织病理学分析;其次是超高分辨率,空间分辨率和信噪比显著优于FTIR,能精准定位微小颗粒;最后是无标记需求,无需额外标记即可实现化学识别,避免了标记物对样本的干扰。

从实验室到临床的重大突破

研究团队通过一系列实验验证了OPTIR的强大性能:在FFPE样本分析中,成功定位了PE、PS和PET三种常见微塑料颗粒,且组织结构完好无损;在人类结肠组织样本中,发现微塑料的分布与炎症区域存在明显空间关联——“炎症变化明显的区域,微塑料颗粒出现频率极高”,Kenner强调这一关键发现。

更令人振奋的是,该技术在鼠类实验和3D细胞培养中,成功检测到直径仅250纳米的超微小颗粒,远超现有技术的检测极限。配合半自动图像分析与机器学习算法,不仅大幅提升了检测效率,还最大限度减少了人为误差。

医学研究的里程碑意义

“这项技术首次实现了微塑料的精确化学识别与组织空间信息保存的双重目标,是医学微塑料研究的里程碑。”Kenner表示。该研究已发表于国际权威期刊《分析化学》。

这一突破为微塑料研究打开了全新视野:研究人员可直接将微塑料检测与组织学、遗传学评估相结合,深入探索其与慢性病的关联。目前已通过苏木精-伊红(H&E)染色证实,结肠组织中微塑料的存在与炎症反应密切相关,为揭示微塑料暴露与肠道疾病的联系提供了关键证据。

考虑到PE、PS、PET等塑料广泛存在于食品包装、饮料瓶、塑料袋等日常用品中,且微塑料已被证实可在人体多个器官积累,OPTIR技术的临床应用将为公共健康研究提供重要工具。未来,通过对常规器官组织切片的微塑料分析,有望进一步明确其与心血管疾病、癌症等慢性病的潜在关联。

“我们的发现不仅解决了技术难题,更让人们意识到微塑料对人体健康的影响可能比想象中更为直接。”Kenner呼吁,“这一技术将推动全球微塑料健康研究进入新阶段,为制定针对性防护策略提供科学依据。”

-

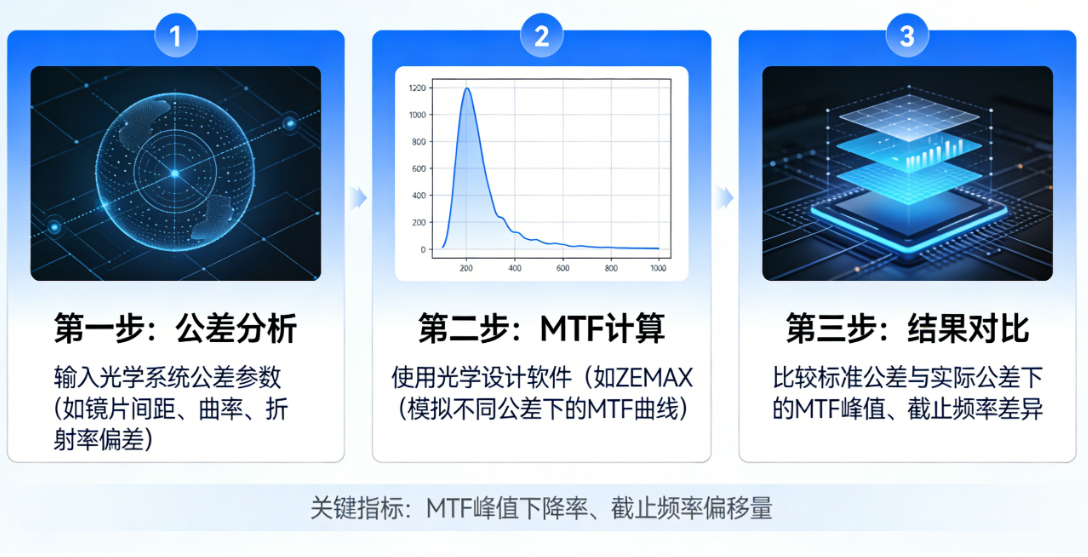

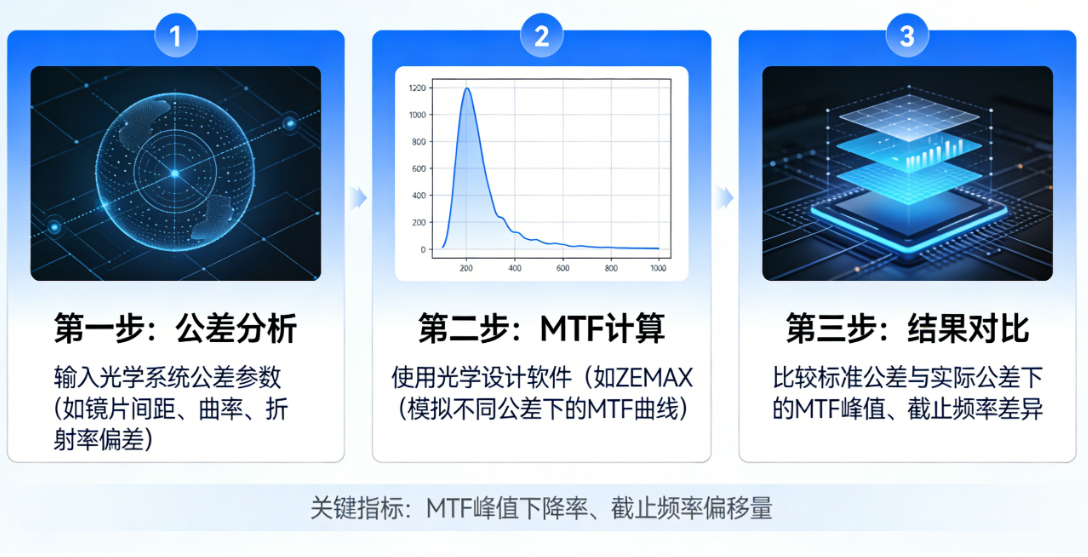

如何评估光学系统公差对MTF的影响?

评估光学系统公差对调制传递函数(MTF)的影响是光学设计中从“理论完美”走向“工程量产”的关键环节。这一过程通常被称为公差灵敏度分析(ToleranceSensitivityAnalysis)和蒙特卡洛分析(MonteCarloAnalysis)。

2026-02-27

-

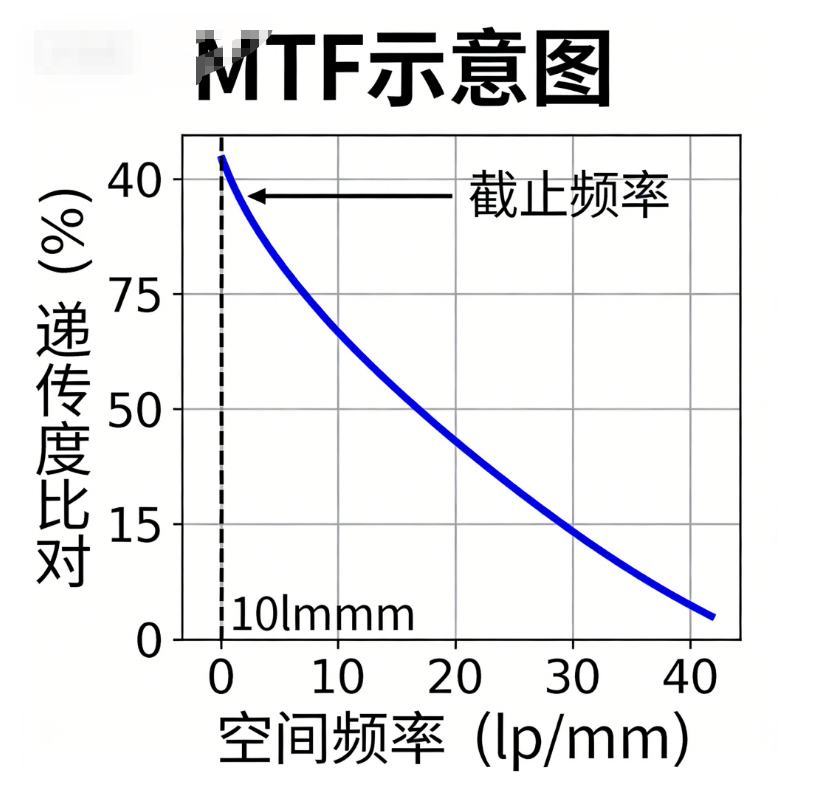

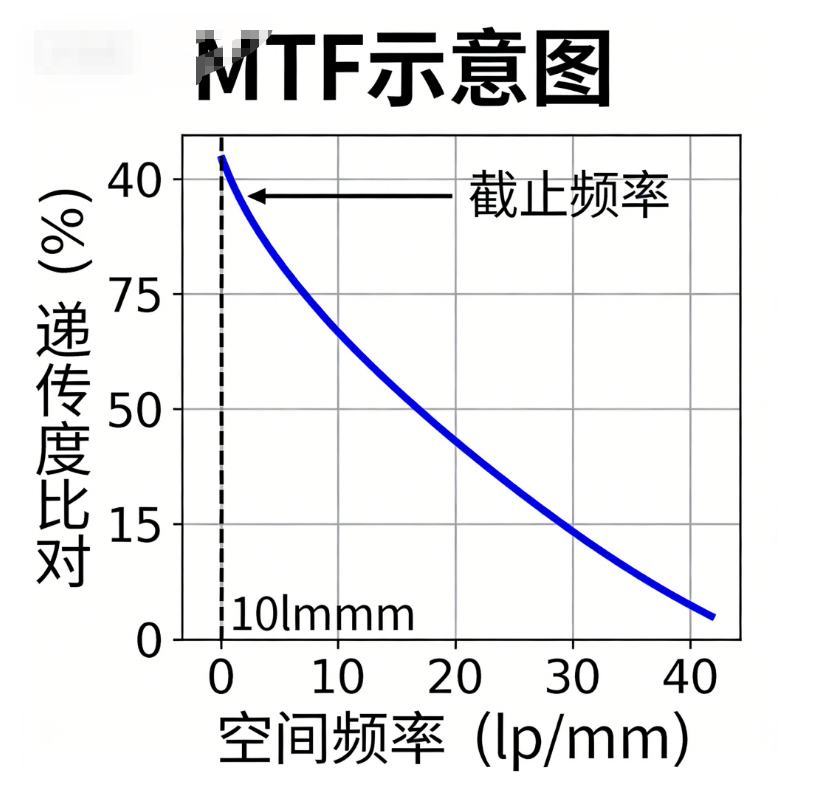

调制传递函数(MTF)在光学系统设计中的核心作用与应用分析

调制传递函数(ModulationTransferFunction,MTF)已成为评价光学系统成像质量最权威、最客观的量化指标。本文旨在深入探讨MTF的理论基础,系统阐述其在光学设计流程中的关键作用,包括像质评价、系统优化、公差分析及光电匹配等方面,并论证其作为连接理论设计与实际成像效果桥梁的核心地位。

2026-02-27

-

彭德里与超材料、变换光学科普,打破物理边界的电磁学革命

在现代电磁学与光学的发展历程中,约翰·彭德里(JohnPendry)的名字成为了一个标志性符号。他所开创的超材料与变换光学理论框架,突破了自然界材料对电磁响应的固有物理限制,将人类对光与物质相互作用的认知,从被动寻找天然材料推向了主动设计几何结构以自由调控光场的全新阶段,不仅重构了宏观电磁学的设计范式,更为诸多前沿学科与工业应用开辟了全新道路

2026-02-26

-

从凸透镜到复杂镜头组,一文读懂有效焦距的精密测量

在光学制造与检测领域,有效焦距(EffectiveFocalLength,EFL)是表征透镜及光学系统成像性能的核心参数。针对正值焦距(会聚系统)与负值焦距(发散系统)的测量难题,传统几何光学方法往往存在操作繁琐、精度受限及无法统一测量平台等弊端。本文基于德国TRIOPTICS公司研发、由欧光科技(福建)有限公司提供的OptiSpheric®通用途光学测量仪(全自动数字测焦仪),深入探讨其在正负焦距高精度测量中的技术原理、性能指标及工业应用价值,旨在为光学检测提供标准化的技术参考。

2026-02-26