光的偏振调控技术:偏振分光元件的原理与应用

偏光太阳镜对路面反光的抑制、3D电影的立体呈现、相机滤镜对画面色彩的优化,这些常见应用的背后,均蕴含着偏振光学的核心原理。普通光束如何被分解为振动方向相互垂直的偏振光?各类偏振分光元件通过精准的结构设计与材料选择,实现了对光偏振态的高效调控,成为现代光学技术体系中的关键组成部分。本文将系统阐述各类偏振分光元件的工作机制与应用场景,解析偏振光学的技术逻辑。

经典偏振棱镜:基于双折射晶体的分光机制

早期偏振分光技术的发展,主要依托晶体的双折射特性,由此研发的多款偏振棱镜,至今仍在特定场景中发挥重要作用。

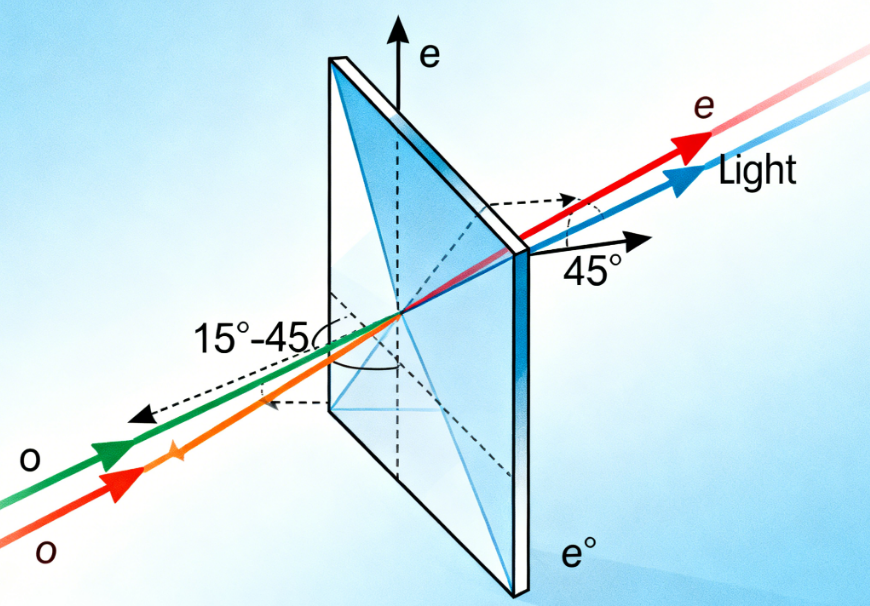

沃拉斯顿棱镜是典型的晶体偏振分光元件,由两块光轴相互垂直的直角棱镜胶合而成。当非偏振光入射至第一块棱镜时,由于光轴与入射光束垂直,光线会分解为寻常光(o光)与非寻常光(e光)。这两束光在晶体内部传播速度存在差异,但在第一块棱镜中保持路径一致;进入第二块棱镜后,因光轴方向发生90°偏转,两束光的传播规律发生反转,最终以15°至45°的固定夹角分离射出,形成两束偏振方向严格垂直的线偏振光。

罗尚棱镜则采用了差异化的结构设计,其第一块棱镜的光轴与入射光束平行。在此结构下,o光与e光在第一块棱镜中传播速度相同,不会产生路径分离;当光线进入光轴垂直的第二块棱镜时,e光的传播速度发生突变,导致其传播方向产生明显偏折,而o光则保持直线传播,最终实现两束偏振光的分离。该设计与沃拉斯顿棱镜形成功能互补,为光学系统提供了多样化的偏振分光解决方案。

现代偏振技术:基于精密工艺的偏振调控突破

随着材料科学与精密制造技术的发展,偏振元件逐步摆脱对天然晶体的依赖,人工合成材料、精密镀膜与纳米加工技术的应用,推动了偏振分光技术向高效化、小型化方向发展。

薄膜偏振分光棱镜(PBS)是现代光学系统的核心组件之一。其制备过程为:在直角棱镜的倾斜光学表面镀制特定性能的光学薄膜,再将另一块尺寸匹配的直角棱镜与之胶合。当光线入射时,薄膜会对不同偏振态的光产生选择性透过与反射——p偏振光可顺利透过薄膜,s偏振光则被高效反射,最终两束光以90°夹角出射。该类棱镜的消光比通常可达10²至10³量级,偏振纯度极高,广泛应用于投影仪、激光加工设备、光通信模块等精密光学系统。

金属线栅偏振片依托纳米加工工艺实现偏振调控,其核心结构是在玻璃基底上镀制的平行排列金属栅格。当栅线间隔小于入射光波长的1/2,且栅格占空比接近0.5时,该元件具备偏振分光功能。其工作机理为:p偏振光的电场振动方向与栅线平行,可通过栅格间隙透射;s偏振光的电场振动方向与栅线垂直,会被金属栅格强烈反射,从而实现偏振分离。该类型偏振片具有透光率高、响应波段宽、机械稳定性强等优势,在红外光学、紫外探测等领域应用广泛。

二向色性偏振片采用选择性吸收原理实现起偏,其核心特性是对某一方向的偏振光产生强烈吸收,而允许垂直方向的偏振光高效透过。虽然部分天然水晶具有微弱的二向色性,但性能稳定、偏振效率高的产品均依赖人工合成技术。现代改进型二向色性偏振片通过在玻璃基质中嵌入细长银纳米颗粒,显著提升了偏振选择系数,在光纤通信、液晶显示、偏振成像等领域发挥着不可替代的作用。

偏振光学的广泛应用场景

偏振分光元件的应用已渗透至日常生活、科学研究、工业生产与通信技术等多个领域,成为支撑相关技术发展的关键基础。

在日常生活领域,偏光太阳镜通过偏振片过滤路面、水面的水平振动反光,降低强光对视觉的干扰,提升视野清晰度;相机的偏振滤镜可抑制非金属表面的反射光,增强拍摄画面的色彩饱和度与对比度;3D电影则利用左右眼接收不同偏振态的光信号,通过视觉系统的融合形成立体视觉效果。

在科学研究领域,偏振元件是精密仪器的关键组成部分:天文望远镜通过偏振分析技术研究天体磁场分布与恒星大气结构;生物显微镜借助偏振光观察透明生物组织的折射率差异,呈现细微结构;光谱分析仪器利用偏振元件提高测量精度,实现对物质成分的精准检测。

在通信与工业领域,光纤通信系统通过偏振片实现信号的隔离与传输优化,保障高速数据传输的稳定性;激光切割、激光焊接设备中,偏振分光元件用于调控激光的偏振态,提升加工精度;液晶显示技术则依托偏振元件的光调制功能,实现图像的清晰呈现。

技术发展与展望

从传统晶体棱镜到现代纳米级偏振元件,人类对光偏振态的调控能力持续提升。随着量子通信、自动驾驶、精密医疗、AR/VR等新兴领域的快速发展,偏振光学技术面临着更高的性能要求,如宽波段响应、高偏振效率、微型化集成等。未来,随着新型材料的研发与制造工艺的革新,偏振分光元件将在更多前沿领域实现创新性应用,为光学技术的发展提供更强大的支撑。

在实际应用场景中,您还接触过哪些偏振光学的相关应用?欢迎结合具体场景分享交流。

-

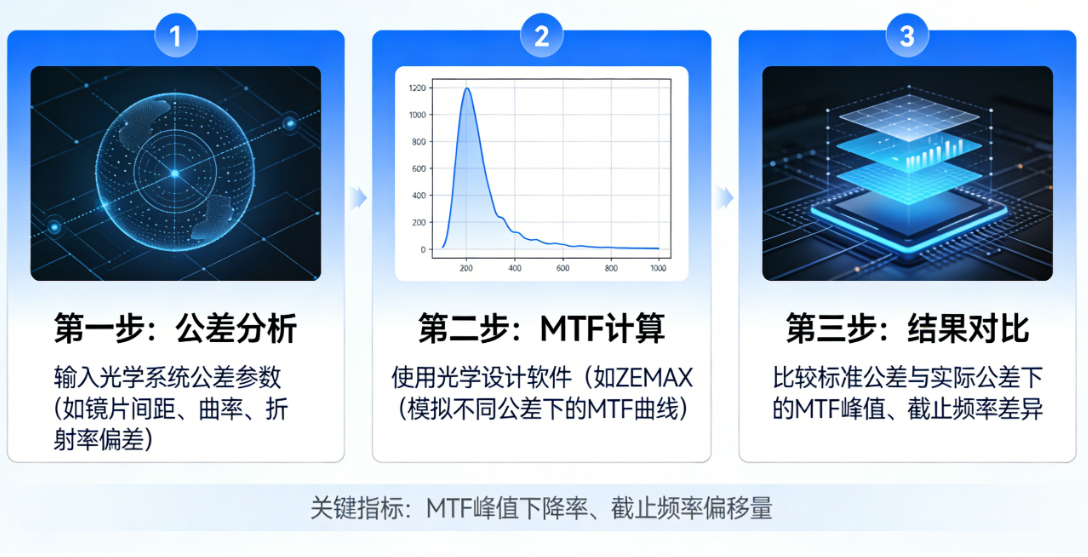

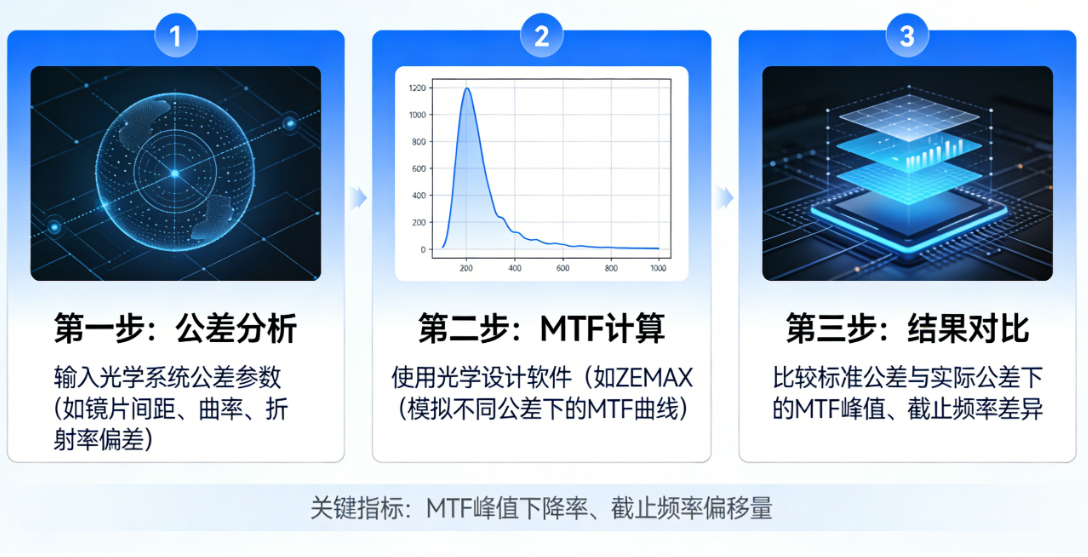

如何评估光学系统公差对MTF的影响?

评估光学系统公差对调制传递函数(MTF)的影响是光学设计中从“理论完美”走向“工程量产”的关键环节。这一过程通常被称为公差灵敏度分析(ToleranceSensitivityAnalysis)和蒙特卡洛分析(MonteCarloAnalysis)。

2026-02-27

-

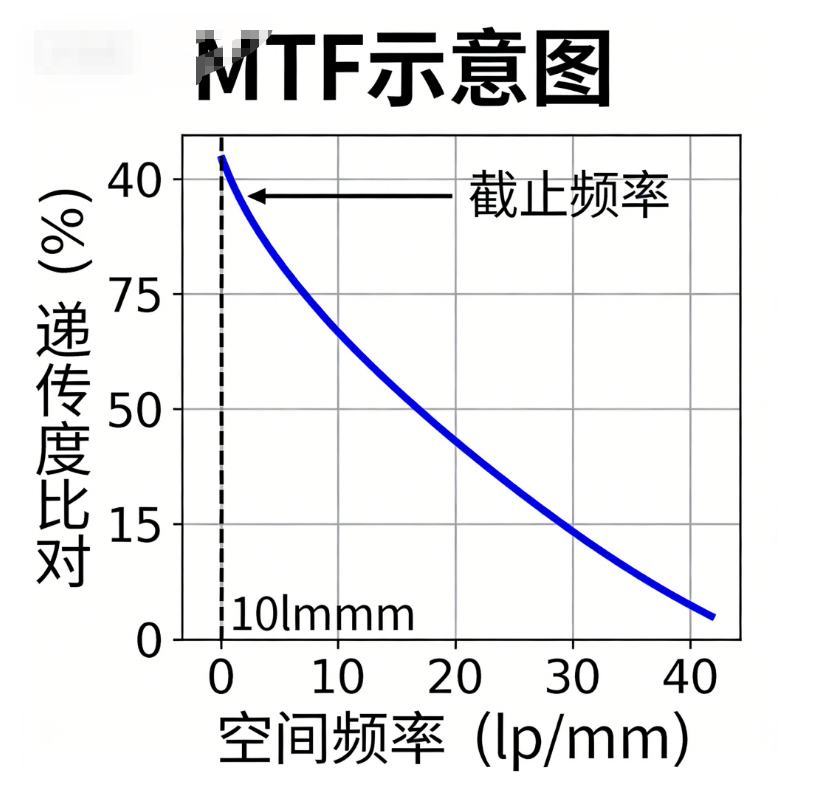

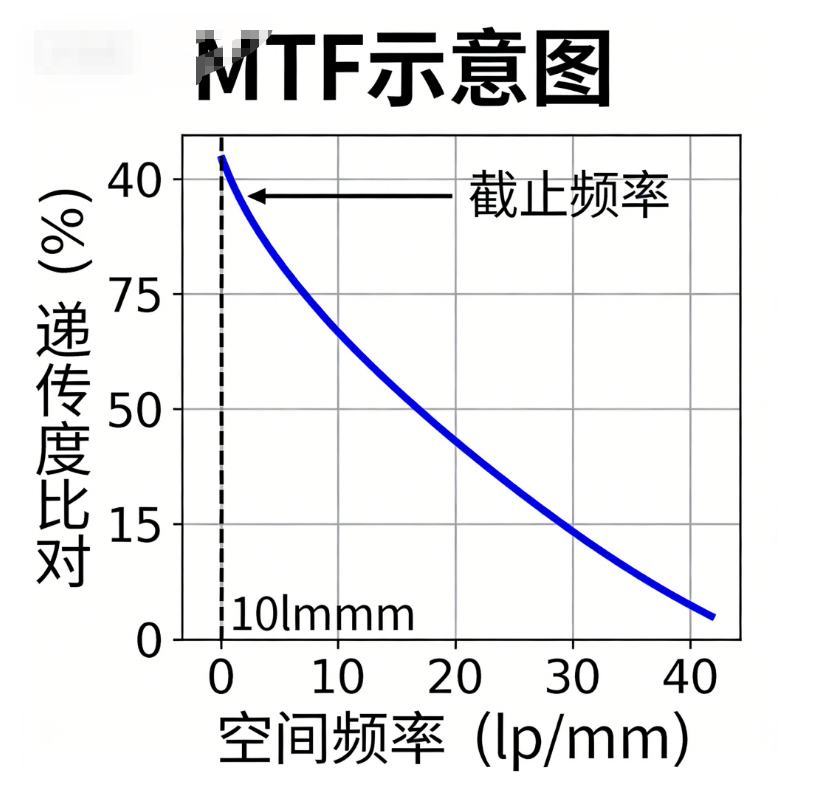

调制传递函数(MTF)在光学系统设计中的核心作用与应用分析

调制传递函数(ModulationTransferFunction,MTF)已成为评价光学系统成像质量最权威、最客观的量化指标。本文旨在深入探讨MTF的理论基础,系统阐述其在光学设计流程中的关键作用,包括像质评价、系统优化、公差分析及光电匹配等方面,并论证其作为连接理论设计与实际成像效果桥梁的核心地位。

2026-02-27

-

彭德里与超材料、变换光学科普,打破物理边界的电磁学革命

在现代电磁学与光学的发展历程中,约翰·彭德里(JohnPendry)的名字成为了一个标志性符号。他所开创的超材料与变换光学理论框架,突破了自然界材料对电磁响应的固有物理限制,将人类对光与物质相互作用的认知,从被动寻找天然材料推向了主动设计几何结构以自由调控光场的全新阶段,不仅重构了宏观电磁学的设计范式,更为诸多前沿学科与工业应用开辟了全新道路

2026-02-26

-

从凸透镜到复杂镜头组,一文读懂有效焦距的精密测量

在光学制造与检测领域,有效焦距(EffectiveFocalLength,EFL)是表征透镜及光学系统成像性能的核心参数。针对正值焦距(会聚系统)与负值焦距(发散系统)的测量难题,传统几何光学方法往往存在操作繁琐、精度受限及无法统一测量平台等弊端。本文基于德国TRIOPTICS公司研发、由欧光科技(福建)有限公司提供的OptiSpheric®通用途光学测量仪(全自动数字测焦仪),深入探讨其在正负焦距高精度测量中的技术原理、性能指标及工业应用价值,旨在为光学检测提供标准化的技术参考。

2026-02-26