【前沿资讯】核心突破—多区超表面破解AR光损耗难题

2025年11月25日,美国罗彻斯特大学团队在《光学材料快报》发表重磅研究,其研发的多区域超表面波导耦合器成功解决了增强现实(AR)设备的核心痛点——光损耗问题,使设备亮度和图像清晰度显著提升,为AR眼镜走向日常化应用扫清关键障碍。

行业痛点:现有AR设备难以满足实用需求

当前主流AR头戴设备普遍存在三大短板:机身笨重、电池续航短,且显示屏亮度不足,尤其在户外强光环境下画面模糊不清。这一问题的根源在于AR波导显示器的输入端设计缺陷——入射光与玻璃界面多次作用导致大量光损耗,直接限制了设备的视觉效果和使用体验。

“现有AR设备仍停留在小众应用阶段,无法像普通眼镜一样普及。”领导该研究的尼克拉斯・瓦米瓦卡斯教授表示,光损耗导致设备必须牺牲便携性换取亮度,或依赖大功率电池维持运行,严重制约了AR技术在教育、医疗、工程等领域的规模化应用。

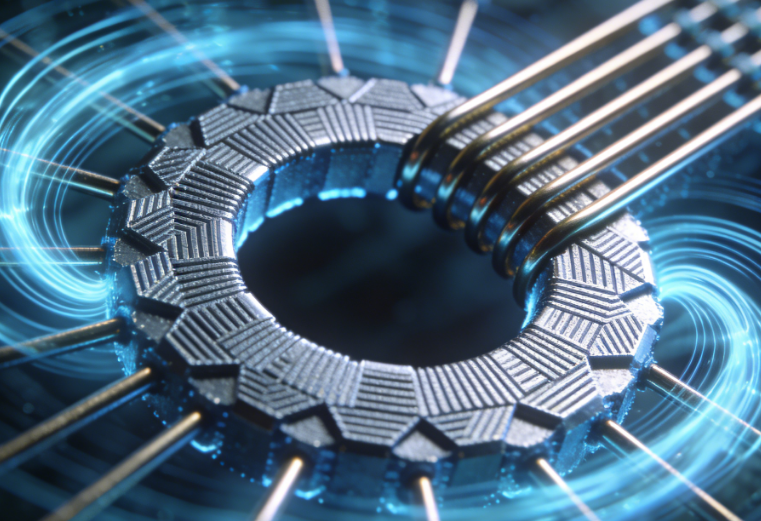

技术创新:三区超表面实现高效光耦合

为攻克这一难题,研究团队创新性地设计了包含三个优化区域的超表面输入端。这种由纳米级结构组成的二维超材料,能以传统光学材料无法实现的方式精准操控光线,通过特殊图案设计实现三大核心功能:

高效捕获入射光,减少传输过程中的泄漏;

保持光线原有形状,保障图像质量;

适配不同视场角需求,实现均匀视觉输出。

在制造工艺上,团队采用电子束光刻与原子层沉积技术,成功制备出高纵横比的纳米结构器件。这种工艺结合了高精度图案转移与均匀材料沉积的优势,为复杂超表面结构的量产提供了可行路径,相关技术已在微纳制造领域得到专利验证。

实验验证:平均耦合效率达30%,接近理论值

团队通过自制光学装置完成系统性测试,结果显示:

该耦合器在-10°至10°水平视场范围内,平均耦合效率达到30%,与模拟值31%高度吻合;

除视场边缘-10°处(实测效率17%)因角度敏感度和制造误差出现偏差外,大部分区域性能表现稳定;

相较于传统单区域设计,多区结构在光利用率和图像均匀性上实现质的飞跃。

“这是首次将多区域耦合器的理论模型转化为实用组件。”瓦米瓦卡斯教授强调,该成果不仅验证了超表面技术在AR领域的应用潜力,更为后续优化奠定了基础。

未来规划:向全彩化、低成本化推进

目前团队正加速推进两项关键工作:一是将超表面设计扩展至波导系统全组件,打造完整高效的光学解决方案;二是实现从单一绿色波段到RGB全彩显示的技术升级。同时,研究人员将优化制造工艺,提升器件公差适配性,解决视场边缘效率下降问题。

商业化方面,团队计划下一步集成微型显示引擎与耦合器,开发实用化原型机,并攻克高通量、低成本纳米结构量产技术。业内预计,随着光损耗问题的解决,AR设备有望实现“轻量化、长续航、高清晰”三大突破,逐步从专业设备转型为消费级产品。

跨界应用:技术价值延伸至多个领域

值得关注的是,该超表面光耦合技术的应用场景并非局限于AR设备。瓦米瓦卡斯教授透露,其高效角度选择性特性可迁移至汽车抬头显示器、航空航天光学系统、高级传感器等紧凑型光学设备,为相关领域的技术升级提供新路径。

近年来,超表面技术已成为光学领域的研究热点,除AR显示外,在超透镜、量子光学、太阳能电池等领域均展现出颠覆性潜力。此次罗彻斯特大学的研究成果,进一步验证了该技术从实验室走向产业化的可行性,为全球AR产业突破技术瓶颈提供了重要参考。

-

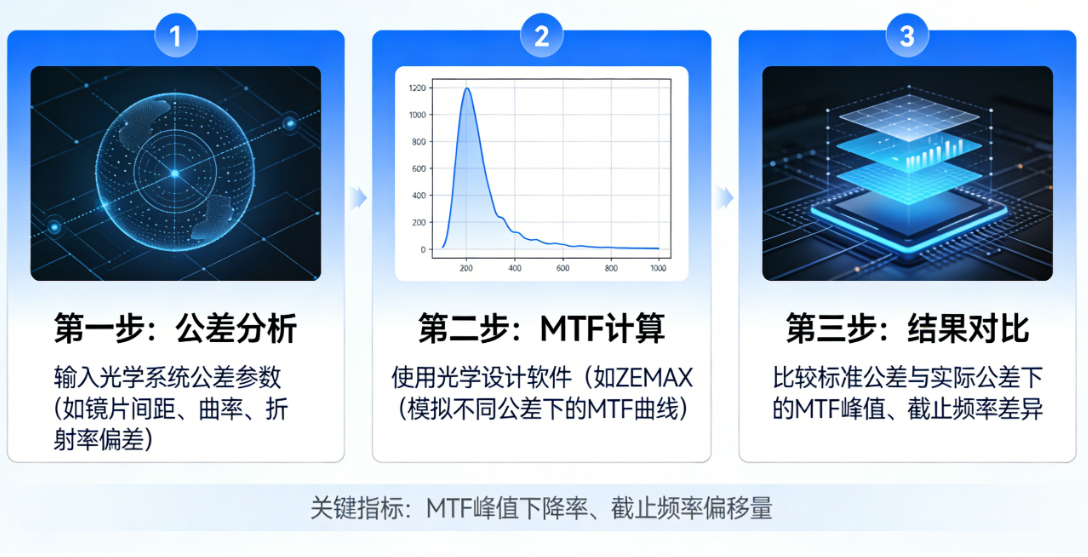

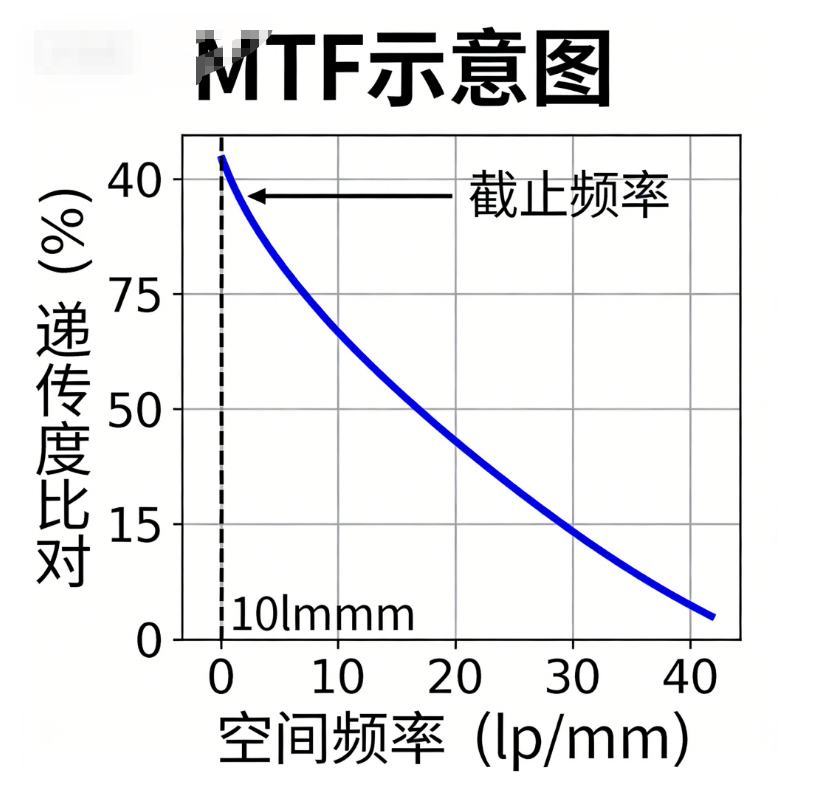

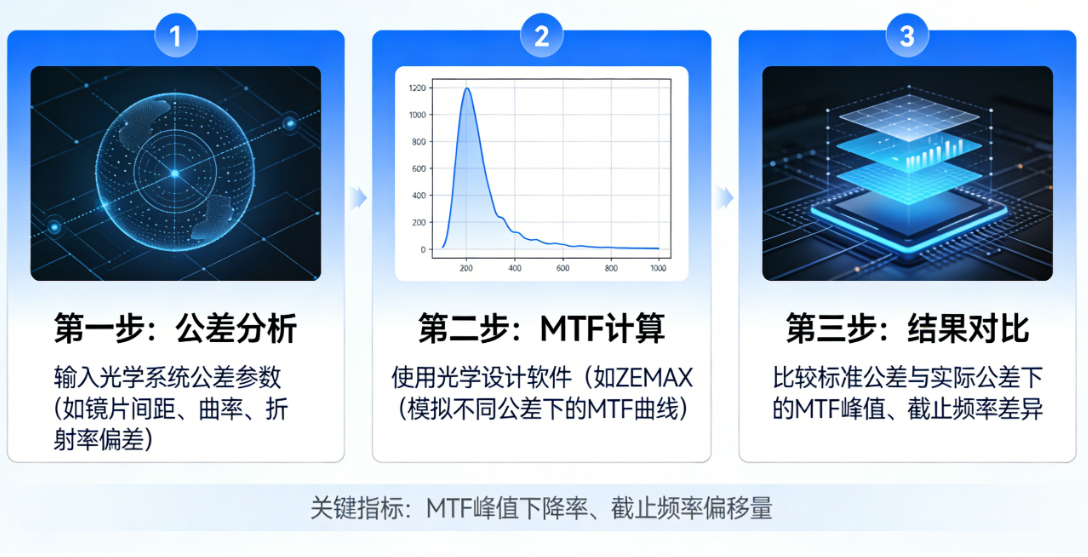

如何评估光学系统公差对MTF的影响?

评估光学系统公差对调制传递函数(MTF)的影响是光学设计中从“理论完美”走向“工程量产”的关键环节。这一过程通常被称为公差灵敏度分析(ToleranceSensitivityAnalysis)和蒙特卡洛分析(MonteCarloAnalysis)。

2026-02-27

-

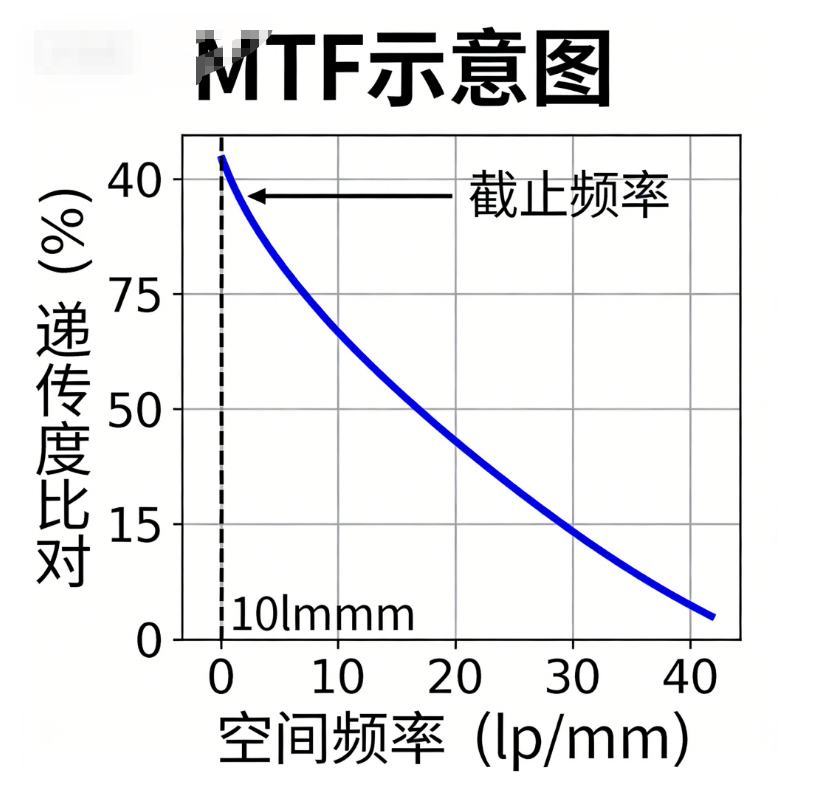

调制传递函数(MTF)在光学系统设计中的核心作用与应用分析

调制传递函数(ModulationTransferFunction,MTF)已成为评价光学系统成像质量最权威、最客观的量化指标。本文旨在深入探讨MTF的理论基础,系统阐述其在光学设计流程中的关键作用,包括像质评价、系统优化、公差分析及光电匹配等方面,并论证其作为连接理论设计与实际成像效果桥梁的核心地位。

2026-02-27

-

彭德里与超材料、变换光学科普,打破物理边界的电磁学革命

在现代电磁学与光学的发展历程中,约翰·彭德里(JohnPendry)的名字成为了一个标志性符号。他所开创的超材料与变换光学理论框架,突破了自然界材料对电磁响应的固有物理限制,将人类对光与物质相互作用的认知,从被动寻找天然材料推向了主动设计几何结构以自由调控光场的全新阶段,不仅重构了宏观电磁学的设计范式,更为诸多前沿学科与工业应用开辟了全新道路

2026-02-26

-

从凸透镜到复杂镜头组,一文读懂有效焦距的精密测量

在光学制造与检测领域,有效焦距(EffectiveFocalLength,EFL)是表征透镜及光学系统成像性能的核心参数。针对正值焦距(会聚系统)与负值焦距(发散系统)的测量难题,传统几何光学方法往往存在操作繁琐、精度受限及无法统一测量平台等弊端。本文基于德国TRIOPTICS公司研发、由欧光科技(福建)有限公司提供的OptiSpheric®通用途光学测量仪(全自动数字测焦仪),深入探讨其在正负焦距高精度测量中的技术原理、性能指标及工业应用价值,旨在为光学检测提供标准化的技术参考。

2026-02-26