摄影中“快速镜头”的解析:光学特性与应用原理

“快速镜头”是一个常见术语,但其内涵常被初学者与快门速度、自动对焦速度等概念相混淆。实际上,镜头的“快”与“慢”具有明确的光学定义,且对成像效果存在显著影响。本文将系统阐释快速镜头的核心特性、技术原理及应用场景。

一、快速镜头的定义:以光圈参数为核心指标

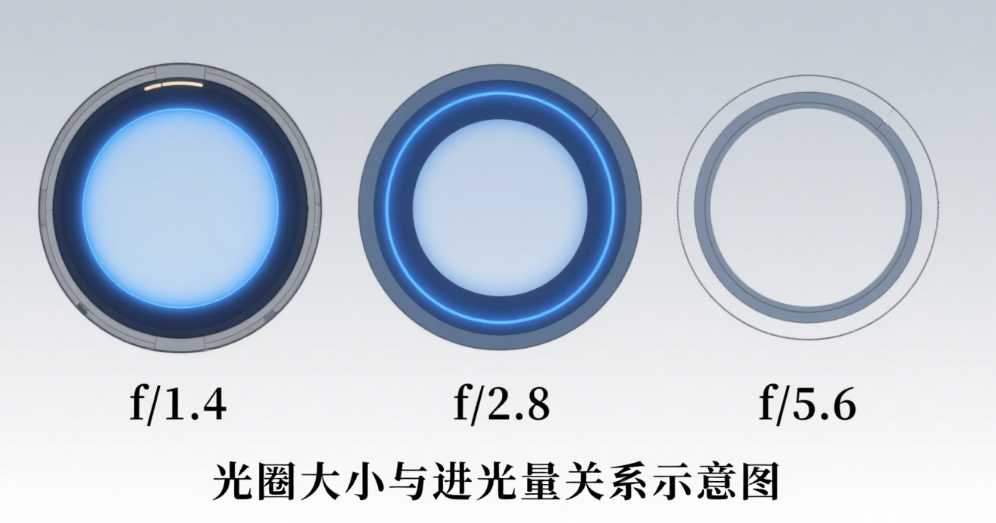

镜头速度的本质是指镜头在单位时间内的进光量,该特性由镜头的最大光圈直径决定。光学领域中,光圈大小以f值表示,如f/1.4、f/2.8等。需要明确的是,f值与光圈实际孔径成反比:f值越小,光圈孔径越大,单位时间内的进光量越多。

当某一镜头被定义为“快速镜头”时,意味着其具备更小的最小f值(即更大的最大光圈)。在相同光照条件下,此类镜头可使更多光线到达成像传感器,因此能够采用更快的快门速度完成曝光,这也是“快速”一词的由来。反之,f值较大的镜头(如f/5.6、f/8)进光量较少,需延长快门开启时间,故被称为“慢镜头”。

标准光圈值按进光量倍增或减半的规律排列,从大到小依次为:f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22。相邻两档光圈的进光量相差一倍,例如从f/4调整至f/5.6时,进光量减少50%,若要保持曝光量一致,快门速度需延长一倍。

二、快速镜头的核心优势

1.主体突出的浅景深效果

大光圈(小f值)会形成较浅的景深范围,即画面中仅主体保持清晰,背景与前景呈现柔和虚化。这一特性在肖像摄影中具有重要应用价值,可使人物主体从复杂环境中分离,引导观者注意力集中于主体细节,同时增强画面的空间纵深感。

2.弱光环境下的适应性

快速镜头的大光圈设计使其在光线不足时能够捕捉更多光线,无需为保证曝光而过度提高ISO感光度(可能导致噪点增加),亦不必使用过低的快门速度(可能引发画面模糊)。在室内自然光人像、夜间场景拍摄及星空摄影等场景中,快速镜头可提供更灵活的曝光参数选择,保障成像质量。

三、“快速”的相对性:受焦距与设备参数影响

“快速镜头”的判定并非绝对,而是与镜头焦距及相机传感器尺寸密切相关:

焦距差异:对于长焦镜头(如300mm及以上),受光学设计限制,f/4通常被视为快速镜头的标准;而广角镜头一般需达到f/2.8及更大光圈方可归入此类。

传感器尺寸:在小画幅相机系统中,由于等效焦距的影响,f/4镜头可能产生与全画幅相机f/5.6镜头相近的景深效果,因此也可能被认定为快速镜头。

通常而言,最大光圈为f/4及以下(如f/2.8、f/1.8、f/1.4)的镜头,在主流摄影场景中被广泛认可为快速镜头。

四、超高速镜头的技术限制

理论上,镜头光圈可无限增大(f值趋近于0),但实际应用中受限于机械结构与制造成本:

单反相机因法兰距较长(约45毫米),最大光圈通常限制在f/1.0至f/1.2,且可能伴随边缘暗角现象;

无反相机法兰距较短(部分小于20毫米),理论上可设计出f/0.7级别的超高速镜头,但高昂的制造成本与较大的体积使其难以普及。

快速镜头并非适用于所有场景,但其在弱光适应性与创意虚化效果上的优势,使其成为众多摄影师的重要工具。选择时需综合考量拍摄场景(如肖像、夜景、体育摄影)、设备特性及预算等因素。深入理解光圈与镜头速度的关系,有助于充分发挥器材性能,在创作中实现更精准的光线控制与画面表达。

-

镜头色差成因及校正技术解析:ED镜片与APO复消色差系统

在光学成像领域,色差是影响镜头成像质量的核心问题之一。尤其是在长焦拍摄、广角边缘成像或逆光、大光比等复杂场景下,画面中出现的紫边、绿边等色边现象,以及颜色浸润、边缘模糊等问题,本质上均为色差(ChromaticAberration,简称CA)导致的成像偏差。本文将系统解析色差的物理本质、产生机制,深入探讨普通镜片组合、ED镜片及APO复消色差三种校正方案的技术原理与优劣特性,并澄清行业内关于APO镜头与锐度的认知误区。

2025-12-15

-

无干涉机制赋能宽带片上角动量复用:150纳米带宽芯片技术实现

在信息技术向超高容量、微型化方向持续演进的当下,光的角动量复用技术凭借其物理正交特性,已成为破解数据传输与存储领域性能瓶颈的关键技术路径。然而,传统基于干涉法的探测方案受限于器件体积与带宽特性,难以满足芯片级集成应用的核心需求。近日,一项发表于《Science》的研究提出了无干涉角动量复用创新方案,通过设计新型纳米环孔径结构,成功实现150纳米带宽的片上并行复用,为微型化纳米光子器件的研发与应用开辟了全新路径。

2025-12-15

-

多组间隔镜片镜头的定心装配与空气间隔控制技术

在精密光学镜头(如安防监控镜头、工业检测镜头、高端成像镜头等)中,多组带空气间隔的镜片是实现高清成像的核心结构。镜片光轴的同轴度与空气间隔的精准度直接决定镜头的分辨率、像差校正效果等关键指标——若光轴偏移,会导致成像模糊、畸变;若空气间隔偏离设计值,则会破坏光学系统的共轭关系,影响画质还原。针对这类镜头,数控定心车削技术结合闭环反馈装配体系,已成为实现高精度定心装配与空气间隔控制的主流方案。

2025-12-15

-

放大的自发辐射(ASE)与受激辐射的核心机制及差异解析

在量子电子学与激光物理领域,光辐射机制的特性直接决定了光学器件的性能与应用场景。放大的自发辐射(Amplified Spontaneous Emission,ASE)作为介于自发辐射与受激辐射之间的关键光放大过程,其物理本质与两类基础辐射机制的差异,是理解光电子技术原理的核心前提。本文基于量子光学基本理论,系统梳理三者的物理机制、形成过程及核心差异,为相关领域的理论研究与技术应用提供参考。

2025-12-15