光学镜面涂层:从材料特性到应用场景的核心选型逻辑

光学镜面作为光学系统的关键组成部分,其核心功能在于引导光线传播、优化系统结构紧凑性,其性能表现直接取决于涂层技术的合理选型。从涂层涂覆位置、材料体系选择到结构设计参数,各项技术指标均对光学效果产生决定性影响。民用梳妆镜与专业光学镜面的本质差异体现在反光涂层的涂覆位置:前者涂层位于玻璃基底背面,后者则必须采用正面涂覆工艺。尽管专业光学镜面通常处于封闭环境中,无需承受民用场景的恶劣条件,但仍需在涂层稳定性与清洁便捷性方面达成技术平衡。

金属涂层:基础反射功能的性能权衡体系

金属涂层是光学镜面领域应用最为成熟的基础解决方案,具备制备工艺简便、适用波长范围宽泛等核心优势。厚度为100纳米的铝层或银层是可见光波段的主流应用方案:银层在可见光谱范围内的反射率可达95%,铝层反射率约为90%,二者反射率差异可通过金属的折射率(n)与消光系数(k)进行精准量化计算。依据光学理论,当金属的消光系数(k)大于折射率(n)时,其呈现高亮度特性;当二者数值接近且均约为3时,金属则表现为灰色。例如,在0.5微米波长下,银的折射率n=0.13、消光系数k=2.92,具备优异的高亮度特性;而钨的折射率n=3.4、消光系数k=2.69,不具备高亮度表现。

不同金属涂层的光谱适应性存在显著差异:铝层在紫外线波段的性能表现优异,是天文望远镜镜片等紫外光学系统的优选方案,但在0.8-1.0微米的红外波段,其反射率会降至90%以下,在包含多片反射镜的光学系统中,可能对整体性能产生不利影响;银层虽在可见光谱区域反射率最高,但易受环境因素影响而发生变色,在高湿度地区甚至可能出现单日失效的情况;金层则在红光及红外波段展现出出色的环境稳定性,适用于对长期反射率保持要求较高的应用场景。为解决金属涂层的耐用性问题,行业内普遍采用二氧化硅等介电材料作为覆盖层,制备形成保护性金属镜面。

金属基底的选型与光学系统的导热需求直接相关:铜、铝等金属因具备优良的导热性能,常用于对散热效率有明确要求的场景;铍虽具有较高毒性,但其兼具轻质与高强度的特性,仍被应用于特殊需求的镜面制备。镜面表面质量指标同样关键,80/50规格的划痕/凹陷标准为行业常规选择,20/10规格的高精度标准虽能显著提升光学性能,但会导致成本大幅增加。

全介质涂层:精准控光的高阶技术方案

全介质涂层通过交替沉积高折射率与低折射率介电材料层,实现对反射率的精准调控,其核心结构为λ/4层堆反射器——每层材料的厚度与折射率乘积需严格等于目标波长(λ₀)的1/4。该结构的首层与末层均采用高折射率材料,随着层数的增加,目标波长(λ₀)处的反射率会显著提升。由21-27层材料构成的激光反射器,其反射率可超过99.9%,广泛应用于CD播放器激光二极管等对反射精度要求严苛的场景。

全介质涂层的光谱特性具有明确的针对性:单一λ/4层堆结构的高反射区域光谱宽度较窄,可作为双色滤光器实现不同波长光线的分离;将多个中心波长相近的λ/4层堆结构组合,可制备形成宽带全介质反射镜,其在可见光谱范围内的反射率可达99%,但对应的涂层层数可能需增加至100层。需注意的是,涂层层数并非越多越优:当100层涂层的厚度变化达到2%(行业典型涂层均匀性公差)时,可能导致反射光束的波前发生数个波长的扭曲。因此,对于镜面平整度要求极高的应用场景(如业余天文学家自制望远镜,其镜面抛光精度通常可达波长的十分之一),需严格控制涂层层数。

与金属涂层相比,全介质反射镜具备耐用性强、非导电性等技术优势,但相应的制备成本更高。在实际工程选型中,需在反射率指标(99%反射率的100层方案与97%反射率的3-4层增强型铝反射镜方案)、光学精度要求与项目预算之间寻求最优平衡点。

光学镜面选型的核心决策维度

光学镜面的涂层选型本质上是多维度因素的综合权衡过程:首先需明确应用场景的光谱范围,紫外线场景优先选用铝基涂层,可见光场景可选择银基涂层或增强型铝基涂层,红外区域则可考虑金基涂层;其次需评估光学系统的波前质量要求,高精度场景需严格控制涂层层数,避免因涂层厚度不均影响镜面平整度;最后需综合考量环境稳定性与成本预算,潮湿环境应优先选用带保护涂层的方案,预算受限情况下铝基涂层是兼具性价比与实用性的选择。

从民用梳妆镜到航天级光学系统,涂层技术的发展始终围绕“精准控光”的核心需求展开。无论是金属涂层的实用化设计,还是全介质涂层的精准化调控,选型的关键在于实现涂层性能与应用场景的高度适配——这一逻辑构成了光学镜面技术选型的核心原则。

-

光学相控阵(OPA)技术原理、应用及发展趋势探析

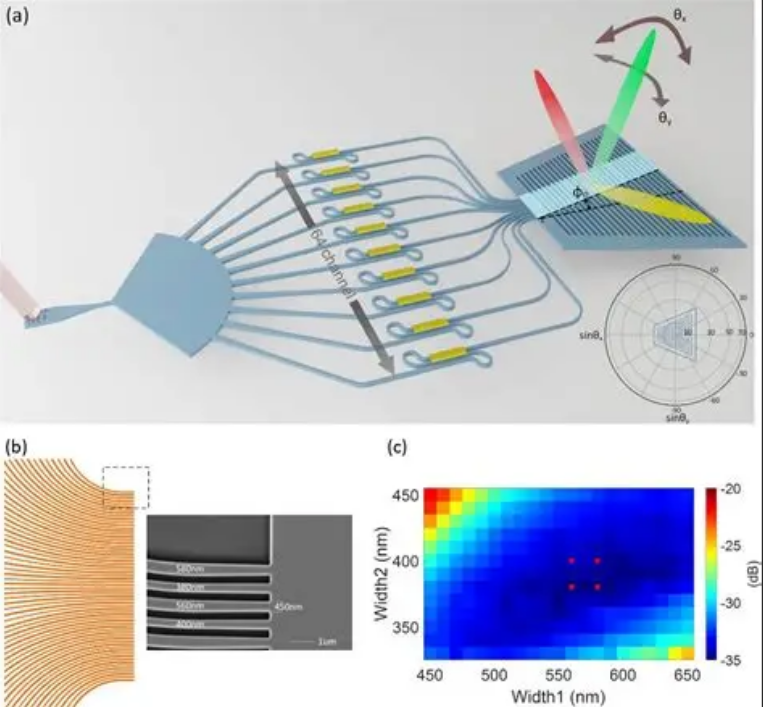

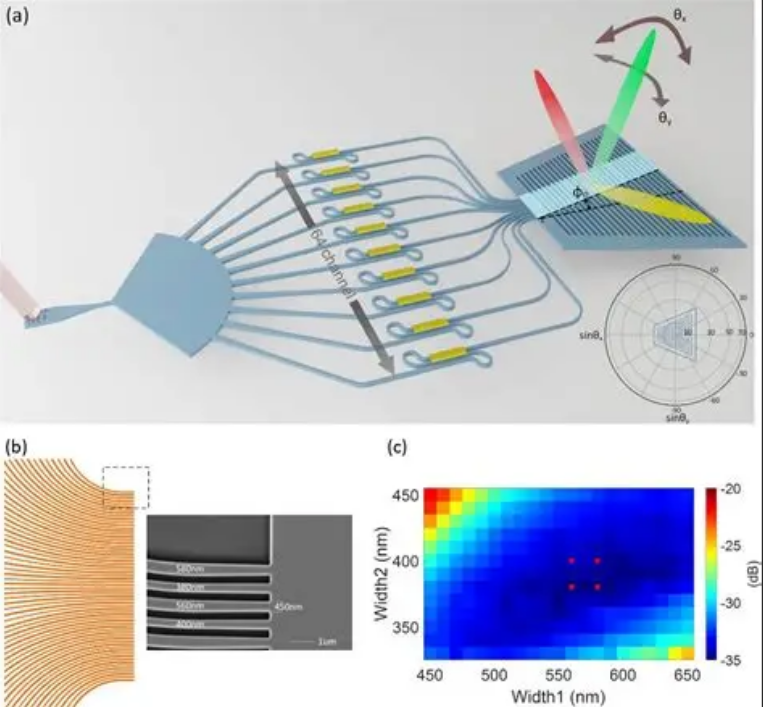

光学相控阵(OpticalPhasedArray,OPA)作为一种基于光的干涉原理实现无机械运动光束调控的核心技术,其思想源于射频领域的相控阵雷达,凭借无运动部件、可芯片化、调控精度高等特性,正成为固态激光雷达(LiDAR)、自由空间光通信(FSO)、光束整形与光计算等领域的关键技术路线,推动光电产业向小型化、集成化、智能化方向升级。本文将从技术原理、系统组成、应用场景、技术挑战及未来趋势等方面,对OPA技术进行全面剖析,为相关领域的研发与应用提供参考。

2026-02-25

-

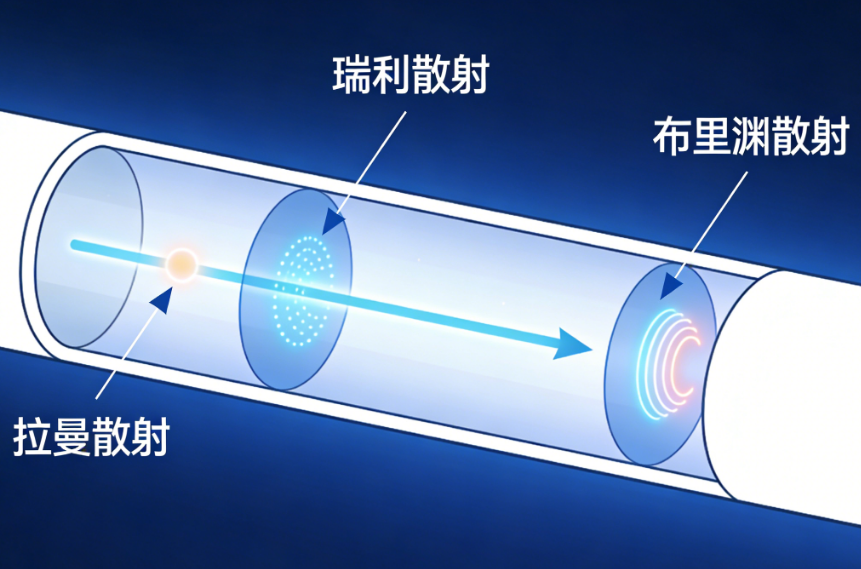

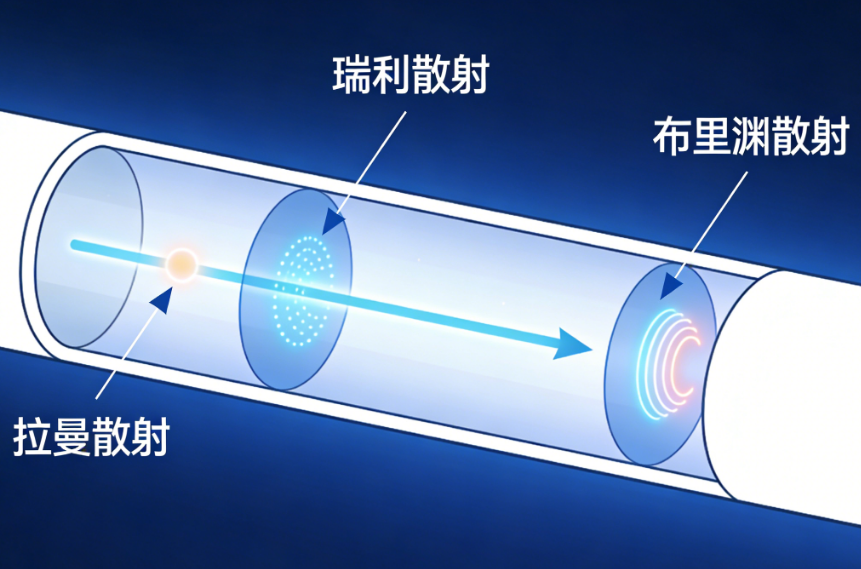

分布式光纤传感技术的发展演进、市场格局与前沿突破

分布式光纤传感技术以光纤为核心,兼具传感介质与传输通道双重属性,通过解析光纤中光信号散射特性的动态变化,实现对温度、应变、振动、声波等物理量的连续分布式测量。自20世纪60年代萌芽以来,该技术历经理论探索、技术突破、产业化落地的完整发展周期,如今已深度融入石油天然气、电力系统、交通基础设施、智慧城市等关键领域,成为工业监测与智能感知体系中的核心技术之一。在人工智能、5G通信、边缘计算等新技术的赋能下,分布式光纤传感技术正朝着高性能、广应用、深智能的方向加速演进,全球市场规模持续攀升,中国凭借强劲的产业需求与技术创新能力,成为该领域全球增长最快的区域市场。

2026-02-25

-

衍射光学元件DOE在结构光照明领域的应用与技术价值

在自动驾驶、机器视觉等前沿技术加速落地的背景下,结构光照明技术凭借精准的目标参数检测能力,成为相关领域研发与产业化的核心支撑技术。衍射光学元件(DOE)作为构建定制化结构光的关键核心器件,凭借灵活的可编程设计与高效的光场调控能力,成为结构光照明技术实现多元化场景应用的重要基础,其技术特性与应用价值也随光电产业发展不断凸显,推动各领域检测与感知技术的升级迭代。

2026-02-25

-

基于全欧光学设备的光学镜头偏心误差系统化解决方案

在高端光学镜头制造中,偏心误差是影响成像质量、分辨率、对比度及批量一致性的关键因素。偏心误差本质是镜片光学轴与机械轴不重合,其控制水平直接决定镜头能否实现高精度、高稳定性、规模化交付。全欧光学(TRIOPTICS)的设备与工艺体系,为偏心误差的源头控制、过程管控、精准装调、终检验证提供了完整技术支撑。本文从误差产生机理出发,以全欧光学核心设备为依托,构建逻辑闭环、工程可落地的偏心误差解决体系。

2026-02-24