可见光片上宽带多波长微激光器阵列技术取得突破性进展

当前,全球数据流量呈现爆发式增长态势,传统电子互联技术已难以满足数据中心及高性能计算系统对高速率、高能效比、低成本数据传输的核心需求。硅光子学作为缓解数据处理与传输“互联瓶颈”的关键技术,凭借高传输速率、高集成密度、低功耗等显著优势,以及与互补金属氧化物半导体(CMOS)制造工艺的固有兼容性,已成为光子集成电路(PICs)领域的主流发展方向。然而,硅材料的间接带隙特性导致片上激光源的研发面临严峻挑战,尤其是在可见光波段实现宽带多波长微激光器的异质集成,长期以来一直是行业内亟待攻克的技术难题。

近日,厦门大学梅洋助理教授、张保平教授团队联合华东师范大学翁国恩副教授等科研人员,在Si(100)基板上成功实现GaN基宽带多波长微激光器阵列的异质集成,相关研究成果正式发表于国际顶级学术期刊《Laser&PhotonicsReviews》。该研究为硅基光子集成电路平台的可见光片上集成激光源研发提供了创新性解决方案,具有重要的学术价值与工程应用意义。

一、核心技术突破:性能与兼容性的协同实现

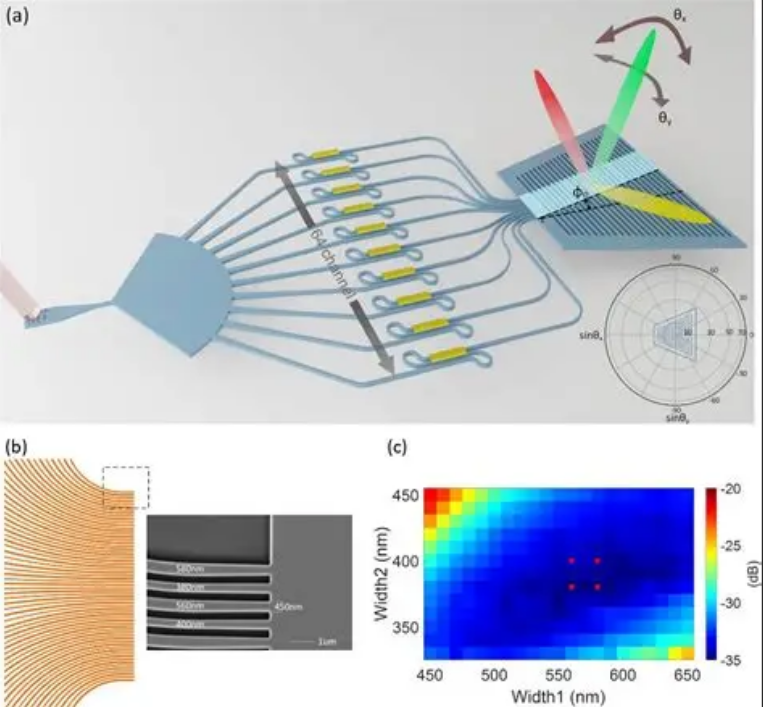

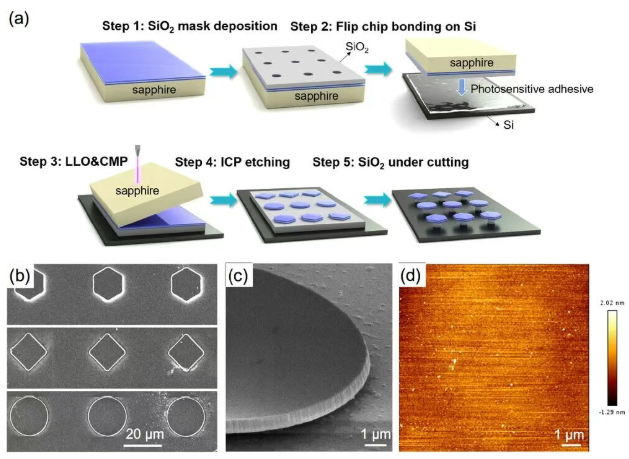

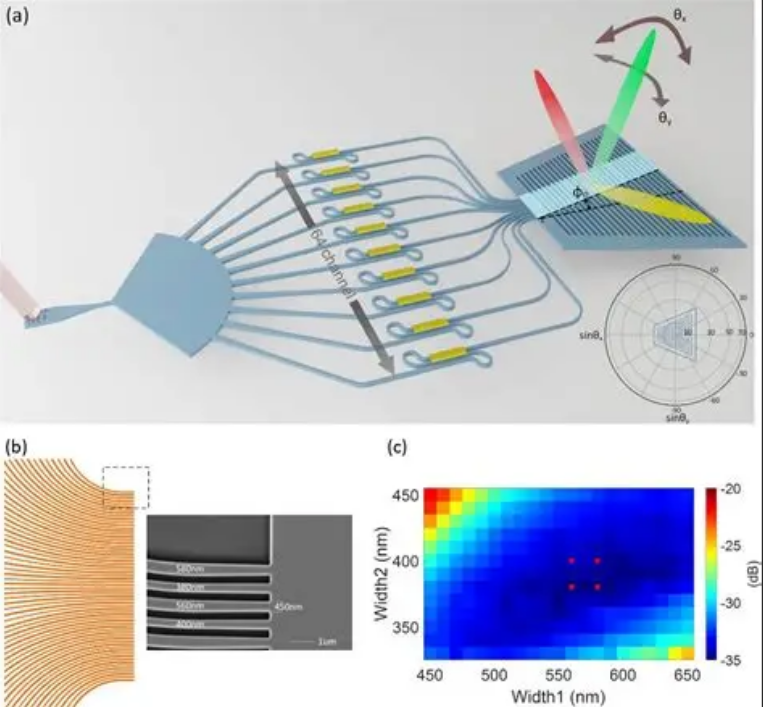

该研究的核心创新点在于提出了一种可扩展的异质集成策略,通过单一外延晶片与一轮晶片键合工艺,在与CMOS工艺兼容的Si(100)基板上完成多波长GaN基微盘激光器阵列的集成制备,显著简化了传统技术流程的复杂性与成本。所制备的微激光器呈现出优异的光学性能:品质因数(Q因子)高达13138,有效降低了激光振荡过程中的能量损耗;室温条件下阈值密度低至57.85μJ·cm⁻²,具有突出的低功耗优势。

通过精确调控微盘结构的尺寸参数(8-20μm)或几何形状(圆形、正六边形、正方形),研究团队实现了激光波长在455-503nm光谱范围内的动态调谐,覆盖蓝色至绿色可见光波段,光谱跨度达48nm,对应频率带宽约63太赫兹,充分满足宽带多波长应用场景的需求。

二、关键作用机制:腔损耗调制的精准调控

该技术的核心作用机制在于基于高铟含量InGaN多量子阱的宽可调增益特性,通过腔损耗调制实现激光波长的精准调控。研究表明,尺寸更小或边数更少的微盘结构将产生更高的腔损耗,进而需要更高的泵浦能量以达成激光发射条件;而高泵浦能量引发的高载流子注入效应会导致增益谱蓝移,最终使激光波长随腔损耗的增加呈现规律性缩短。

这一“腔损耗-阈值增益-激光波长”的关联调控机制,摒弃了传统技术中依赖多种增益材料或多轮晶片键合工艺的复杂方案,从原理上解决了多波长集成与制备成本、工艺兼容性之间的矛盾,为规模化应用奠定了核心基础。

三、制备工艺优化:兼顾性能与工程可行性

研究团队通过系统化的工艺优化,构建了兼顾性能稳定性与工程可行性的制备流程:首先在蓝宝石衬底上制备InGaN多量子阱外延片,采用倒装键合技术将其转移至Si(100)基板;经激光剥离(LLO)与化学机械抛光(CMP)工艺去除缺陷层,获得高质量GaN薄膜;最终通过电感耦合等离子体(ICP)刻蚀形成不同尺寸与形状的微盘结构。

优化后的工艺使微盘表面均方根粗糙度仅为0.29nm,为高Q因子的实现提供了结构保障;同时,微盘下方气隙结构的设计有效降低了光振荡过程中的散射损失,进一步提升了器件的光学性能。尤为重要的是,Si(100)基板的选用确保了器件与现有CMOS制造及封装技术的完全兼容,为后续规模化量产提供了工程可行性。

四、应用前景:赋能多领域技术革新与产业升级

该技术的突破性进展为硅基光子学的应用拓展提供了关键支撑,在多个重点领域具有广阔的应用前景:在多通道光通信领域,宽带多波长激光阵列可显著提升光收发器的传输容量,为800Gbps及以上高速光通信系统的集成化提供核心器件支撑;在生物医学传感领域,精准可调的可见光波长可满足不同生物标志物的特异性检测需求,推动传感设备向高灵敏度、微型化方向发展;与此同时,该技术还可广泛应用于量子通信、神经光子学、水下通信、增强现实/虚拟现实(AR/VR)显示等新兴领域,助力相关设备实现低功耗、高集成度、小型化的技术升级。

此次研究不仅成功攻克了可见光片上多波长微激光器异质集成的核心技术难题,更构建了一套兼顾性能指标、制备成本与工艺兼容性的系统化解决方案。随着制备工艺的持续优化与完善,未来有望进一步拓展波长覆盖范围、提升集成密度与可靠性,为下一代硅基光子集成电路的技术发展与产业应用注入重要动力。

-

光学相控阵(OPA)技术原理、应用及发展趋势探析

光学相控阵(OpticalPhasedArray,OPA)作为一种基于光的干涉原理实现无机械运动光束调控的核心技术,其思想源于射频领域的相控阵雷达,凭借无运动部件、可芯片化、调控精度高等特性,正成为固态激光雷达(LiDAR)、自由空间光通信(FSO)、光束整形与光计算等领域的关键技术路线,推动光电产业向小型化、集成化、智能化方向升级。本文将从技术原理、系统组成、应用场景、技术挑战及未来趋势等方面,对OPA技术进行全面剖析,为相关领域的研发与应用提供参考。

2026-02-25

-

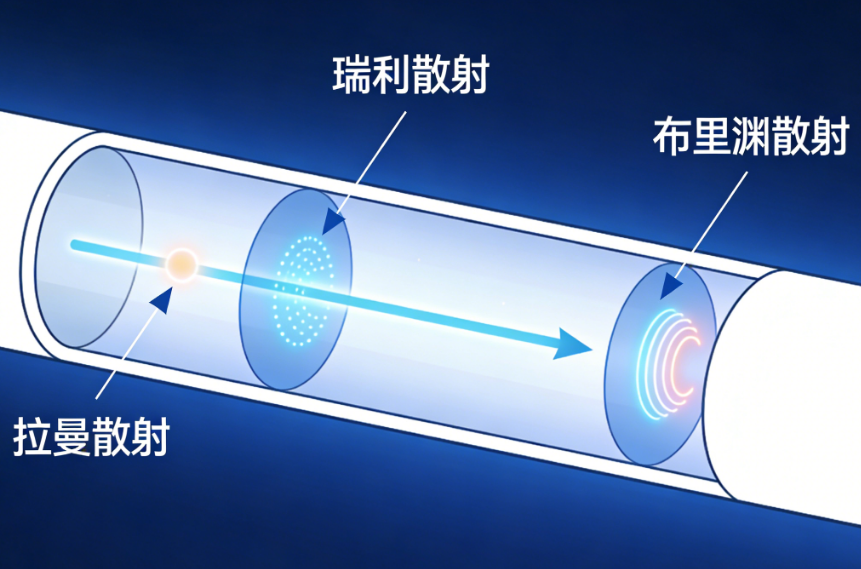

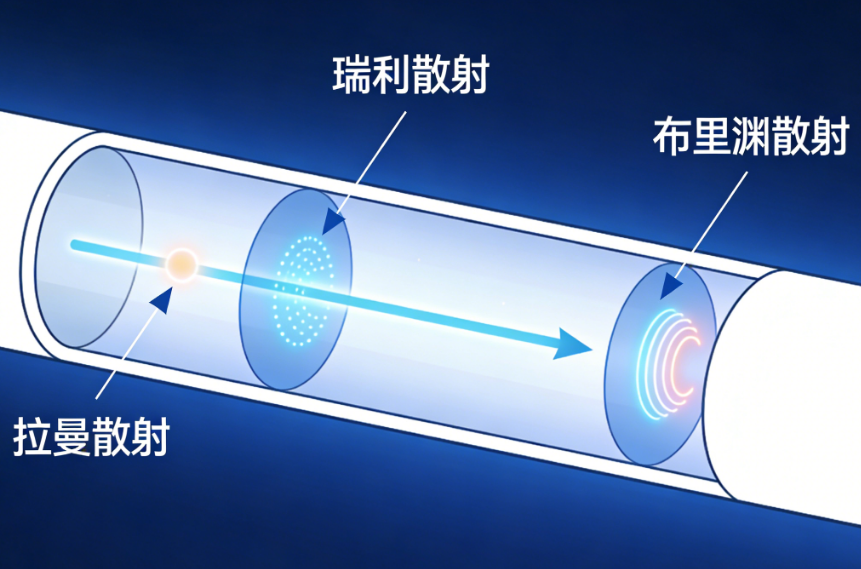

分布式光纤传感技术的发展演进、市场格局与前沿突破

分布式光纤传感技术以光纤为核心,兼具传感介质与传输通道双重属性,通过解析光纤中光信号散射特性的动态变化,实现对温度、应变、振动、声波等物理量的连续分布式测量。自20世纪60年代萌芽以来,该技术历经理论探索、技术突破、产业化落地的完整发展周期,如今已深度融入石油天然气、电力系统、交通基础设施、智慧城市等关键领域,成为工业监测与智能感知体系中的核心技术之一。在人工智能、5G通信、边缘计算等新技术的赋能下,分布式光纤传感技术正朝着高性能、广应用、深智能的方向加速演进,全球市场规模持续攀升,中国凭借强劲的产业需求与技术创新能力,成为该领域全球增长最快的区域市场。

2026-02-25

-

衍射光学元件DOE在结构光照明领域的应用与技术价值

在自动驾驶、机器视觉等前沿技术加速落地的背景下,结构光照明技术凭借精准的目标参数检测能力,成为相关领域研发与产业化的核心支撑技术。衍射光学元件(DOE)作为构建定制化结构光的关键核心器件,凭借灵活的可编程设计与高效的光场调控能力,成为结构光照明技术实现多元化场景应用的重要基础,其技术特性与应用价值也随光电产业发展不断凸显,推动各领域检测与感知技术的升级迭代。

2026-02-25

-

基于全欧光学设备的光学镜头偏心误差系统化解决方案

在高端光学镜头制造中,偏心误差是影响成像质量、分辨率、对比度及批量一致性的关键因素。偏心误差本质是镜片光学轴与机械轴不重合,其控制水平直接决定镜头能否实现高精度、高稳定性、规模化交付。全欧光学(TRIOPTICS)的设备与工艺体系,为偏心误差的源头控制、过程管控、精准装调、终检验证提供了完整技术支撑。本文从误差产生机理出发,以全欧光学核心设备为依托,构建逻辑闭环、工程可落地的偏心误差解决体系。

2026-02-24