【光学材料】硅晶圆与玻璃晶圆清洗工艺的差异分析

在半导体及显示器件生产过程中,清洗工艺是保障产品良率的关键环节,但不同基材的清洗需求与技术路径存在显著差异。某玻璃载片生产场景中,经清洗后的载片虽通过外观检测,却在后续镀膜工序中出现膜层附着力批量不良;同期某半导体产线则发现,芯片漏电率异常升高,溯源结果指向硅晶圆清洗环节中稀氢氟酸(DHF)槽工艺时间漂移,导致自然氧化层(SiO₂)去除不彻底,进而引发栅极氧化层缺陷。

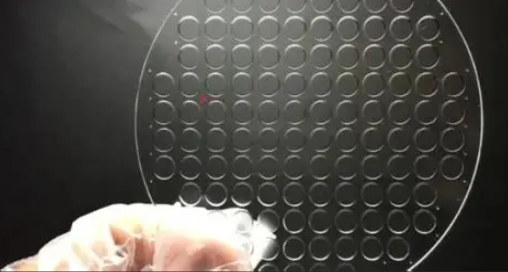

上述案例表明,即便同为“晶圆清洗”,硅晶圆与玻璃晶圆面临的技术挑战、失效模式截然不同。这种差异的根源,在于两种材料的物理化学特性、应用场景对洁净度的规格要求存在本质区别,最终决定了二者清洗工艺的核心逻辑与技术方案的分野。

一、清洗对象界定:四类核心污染物及其差异化影响

硅晶圆与玻璃晶圆在生产、转运过程中,均会面临四类典型污染物,但污染物对二者的危害程度与作用机制存在显著差异:

(一)颗粒污染物

主要包括环境灰尘、化学机械抛光(CMP)工艺残留的研磨颗粒、金属碎屑等。对硅晶圆而言,此类污染物会导致电路图形缺陷,引发短路或断路,直接影响半导体器件的电性能;对玻璃晶圆而言,颗粒易造成表面划伤,破坏基板平整度,进而影响后续薄膜沉积的均匀性。

(二)有机污染物

涵盖光刻胶残留、树脂添加剂、人体皮脂、溶剂挥发残留等。硅晶圆表面的有机污染物会形成掩膜层,阻碍刻蚀或离子注入工艺的精准实施,同时降低介质薄膜的附着力;玻璃晶圆若残留有机物,会直接导致镀膜工序中膜层与基材结合力下降,引发膜层脱落。

(三)金属离子污染物

主要来源于设备磨损(如铁、铜)、化学品杂质(如钠、钾)及人员操作(如钙)。对硅晶圆而言,金属离子是“致命性污染物”——即便浓度低至10¹⁰atoms/cm²,也会在半导体禁带中引入杂质能级,导致漏电流增加、载流子寿命缩短,严重破坏器件电特性;对玻璃晶圆而言,金属离子主要影响薄膜沉积质量,可能导致薄膜光学性能或电学性能偏离设计指标。

(四)自然氧化层

此为硅晶圆的专属污染物:硅材料在空气中会自发形成一层厚度不均的二氧化硅(SiO₂)薄膜(即自然氧化层),该氧化层的厚度与均匀性难以控制,若残留在硅晶圆表面,会影响栅极氧化层的制备精度,导致器件阈值电压漂移;而玻璃晶圆的本质是无定形二氧化硅网络结构,不存在“自然氧化层”问题,仅需清除表面因污染形成的改性层。

二、洁净目标分野:电性能导向与物理特性导向的本质差异

两种晶圆的应用场景决定了其清洗工艺的核心目标存在根本分野,具体表现为:

(一)硅晶圆:追求“原子级洁净”以保障电性能

作为半导体器件的核心基材,硅晶圆对洁净度的要求聚焦于“电性能无干扰”,需实现“原子级洁净”:

颗粒控制:需有效去除尺寸≥0.1μm的颗粒,避免电路图形缺陷;

金属离子控制:Fe、Cu等关键金属离子浓度需控制在10¹⁰atoms/cm²以下,防止电特性劣化;

有机物控制:需彻底清除有机残留,避免影响刻蚀、离子注入等关键工艺;

氧化层控制:自然氧化层需彻底、均匀去除,保障栅极氧化层制备质量。

任何微尺度污染(如纳米级颗粒、微量金属离子)均可能导致器件失效,因此硅晶圆清洗对污染物的容忍度趋近于“零”。

(二)玻璃晶圆:追求“物理完美性”以保障工艺兼容性

玻璃晶圆主要作为显示器件、传感器的基板或衬底,其清洗目标聚焦于“物理特性稳定性”,需实现“表面无损伤洁净”:

外观控制:表面无划伤、无不可去除污渍(Stain),满足视觉检测标准;

粗糙度控制:保持基材原有的表面粗糙度,避免影响薄膜沉积平整度;

几何形状控制:避免清洗过程中基材发生形变,保障后续光刻、切割工艺精度;

附着力保障:清除污染物的同时,确保基材表面能与后续薄膜形成稳定结合。

玻璃晶圆清洗的核心诉求是“不损伤基材”,在此前提下实现污染物去除,以保障后续工艺的兼容性。

三、材料特性差异:晶体与非晶体对清洗工艺的约束

硅与玻璃的物理化学本质不同,直接决定了二者清洗工艺的技术边界与禁忌:

(一)硅:晶体结构的“可控蚀刻”优势

硅为典型的晶体材料,其原子排列具有规律性,表面自然氧化层与基体的结合存在明确界面。这种特性使得硅晶圆清洗可采用“可控蚀刻”策略——通过稀氢氟酸(DHF)等化学品对表面进行轻微、均匀的蚀刻,既能彻底去除自然氧化层及附着的污染物,又可通过控制蚀刻速率与时间,确保基材表面平整度不受影响。晶体结构的稳定性,为硅晶圆清洗提供了“容错空间”,允许通过化学蚀刻实现深度洁净。

(二)玻璃:非晶态结构的“腐蚀敏感”限制

玻璃为无定形二氧化硅网络结构,其成分与硅晶圆的自然氧化层相似,因此对腐蚀性化学品具有高度敏感性:

氢氟酸(HF)会快速破坏玻璃的二氧化硅网络,导致基材腐蚀、厚度不均;

强碱溶液会与玻璃表面的硅羟基反应,造成表面粗糙度增加甚至形变。

非晶态结构的无规则性,使得玻璃无法承受“蚀刻式清洗”,必须在污染物去除与基材保护之间寻求平衡,全程规避强腐蚀性化学品,采用“温和清洗”策略。

四、清洗方案对比:基于材料特性的定制化设计

基于上述目标与材料约束,硅晶圆与玻璃晶圆的清洗方案呈现出显著差异,具体对比如下表所示:

| 对比维度 | 半导体硅晶圆(Silicon Wafer)清洗方案 | 玻璃晶圆(Glass Wafer)清洗方案 |

|---|---|---|

| 清洗核心逻辑 | 彻底清除所有污染物(含自然氧化层),保障电性能 | 选择性清除污染物,优先保护基材物理特性 |

| 典型工艺流程 | 标准 RCA 清洗:1. SPM(H₂SO₄/H₂O₂):去除重有机物 / 光刻胶2. SC1(NH₄OH/H₂O₂/H₂O):碱性除颗粒3. DHF(稀释 HF):去除自然氧化层及金属4. SC2(HCl/H₂O₂/H₂O):深度除金属离子 | 本征清洗流程:1. 弱碱性清洗剂(含表面活性剂):去除有机物与颗粒2. 中性 / 微酸性清洗剂:去除金属离子3. 多道纯水漂洗:清除残留清洗剂 |

| 关键化学品 | 强酸(H₂SO₄、HCl)、强氧化剂(H₂O₂)、稀释 HF | 弱碱性清洗剂(pH 8-9)、金属络合剂(如 HEDP)、表面活性剂 |

| 物理辅助手段 | 兆声波(高效除纳米级颗粒,避免损伤) | 超声波、兆声波(温和除颗粒,控制功率避免划伤) |

| 干燥技术 | 马兰戈尼干燥、IPA(异丙醇)蒸气干燥(避免水渍残留) | 慢提拉干燥、IPA 蒸气干燥(防止表面形变) |

五、玻璃晶圆的高阶需求:基于半导体清洗逻辑的工艺改良

随着玻璃晶圆在半导体领域的应用拓展(如作为先进封装载板、柔性显示基板),其对颗粒数量、金属离子浓度的要求趋近于硅晶圆,传统弱碱性清洗方案已无法满足需求。此时需借鉴半导体RCA清洗的核心逻辑,对玻璃清洗工艺进行改良,关键策略如下:

(一)有机物去除:温和氧化替代强氧化

采用臭氧水(O₃/H₂O)替代SPM(H₂SO₄/H₂O₂),利用臭氧的强氧化性分解有机物,避免硫酸的高温腐蚀;或使用低浓度SPM(H₂SO₄/H₂O₂比例调整为5:110:1),降低反应温度(控制在6080℃),减少对玻璃基材的损伤。

(二)颗粒去除:稀释SC1控制蚀刻速率

采用高度稀释的SC1溶液(NH₄OH/H₂O₂/H₂O比例调整为1:1:501:1:100),降低反应温度(控制在2540℃),缩短处理时间(13分钟),利用SC1的静电排斥作用与微弱蚀刻效应去除颗粒,同时将玻璃腐蚀量控制在纳米级以下。

(三)金属离子去除:弱酸性体系替代强酸性体系

使用稀释盐酸(HCl/H₂O比例1:501:100)或稀硝酸(HNO₃/H₂O比例1:1001:200)替代SC2,通过氢离子与金属离子的络合作用去除污染物,避免高浓度酸对玻璃的腐蚀。

(四)核心禁忌:全程规避氢氟酸(HF)

无论工艺如何改良,均需绝对禁止使用HF及含氟化合物,防止玻璃基材被腐蚀,同时需控制清洗过程中的pH值(避免<5或>10),防止表面粗糙度异常。

六、结论

硅晶圆与玻璃晶圆的清洗工艺设计,本质是“材料特性应用需求洁净目标”三者协同匹配的结果:硅晶圆因晶体结构特性与电性能需求,采用“彻底蚀刻式清洗”(如标准RCA流程),追求“原子级洁净”;玻璃晶圆因非晶态结构的腐蚀敏感性与物理特性需求,采用“温和选择性清洗”(如弱碱性流程),追求“无损洁净”。

随着跨领域应用的拓展(如玻璃晶圆进入半导体封装领域),清洗工艺正朝着“精细化、定制化”方向发展——在保留基材特性的前提下,借鉴成熟清洗逻辑进行改良,实现“更高洁净度”与“基材保护”的平衡。这一趋势也表明,清洗工艺的创新并非单纯追求技术复杂度,而是以“适配场景需求”为核心,通过材料本质与工艺逻辑的深度结合,保障产品良率与性能。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12