兼具宽带广角微波吸收与光学透明特性的新型超材料研究进展

在微波技术与光学应用的交叉领域,一种同时具备高微波吸收率与优异光学透明性的新型超材料已取得突破性进展。中国研究团队开发的该材料成功突破"吸波性能与透明性难以兼容"的技术局限,为智能窗体、隐身装备、可穿戴电子器件等多领域的技术创新提供了关键材料支撑。

材料设计理念与结构组成

传统微波吸波材料普遍存在性能短板:金属基材料虽能实现高吸收率,却牺牲了透明度;透明介质材料则因自身特性限制,导致吸波性能大幅衰减。而在实际应用场景中,如具备雷达隐身功能的透明座舱、需屏蔽电磁干扰的智能玻璃窗等,均对材料提出了"吸波与透明兼顾"的严苛要求。

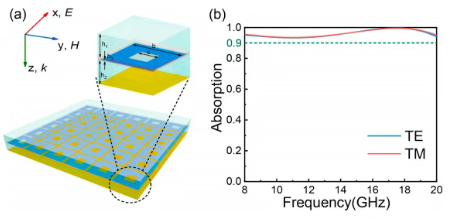

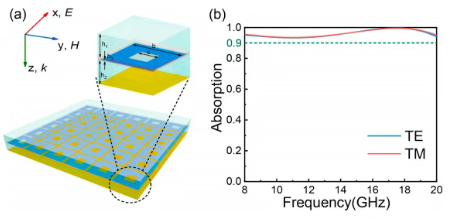

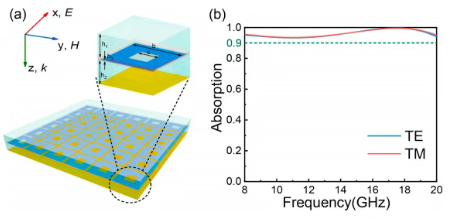

针对这一技术痛点,西北工业大学等机构的研究团队设计了基于氧化铟锡(ITO)与透明玻璃的多层超材料结构。该结构由三部分构成:顶部为石英玻璃层,中间为沉积于钠钙玻璃基板上的阵列化ITO闭环谐振器,底部为带有ITO接地层的石英玻璃。通过精确调控ITO图案的反射响应及谐振器在介质基板间的排布参数,实现了微波吸收性能与光学透明特性的协同优化。

核心性能指标与实验验证

实验数据表明,该超材料吸波体展现出卓越的综合性能,具体表现为:

宽频带吸收能力:在820GHz频率范围内,吸收率稳定保持在90%以上,覆盖S、C、X、Ku等多个关键微波频段,可满足多数通信系统与雷达设备的应用需求。

广角入射适应性:对于TE极化与TM极化的入射波,当入射角在0°至60°范围变化时,材料仍能维持较高的吸收效率,有效解决了传统材料对入射角度敏感的技术难题。

优异光学透明性:依托钠钙玻璃与石英玻璃等透明基板的特性,材料的光学透过率达到80%,可满足透明场景下的应用要求,且肉眼难以察觉其存在。

研究团队通过反射率仿真与实验测量的双重验证,证实了上述性能的可靠性——仿真结果与实测数据高度吻合,充分验证了材料设计的科学性与合理性。

性能机理的科学解析

该超材料实现"微波吸收与光学透明协同优化"的核心机制,源于对材料电磁特性的精准调控。

研究显示,石英玻璃的介电损耗显著低于其他介质基板,表明材料的高吸收率并非依赖介质损耗,而是主要源于平面ITO超材料结构的谐振效应。通过等效电路模型与传输线理论分析可知,ITO谐振器阵列可高效吸收微波能量并将其转化为热能耗散,而透明玻璃基板则为光学信号的透过提供了通路。

此外,ITO材料的特性起到关键作用:作为一种透明导电氧化物,其既能通过图案化设计实现对微波的有效调控,又能保持对可见光的高透过率,成为连接"微波吸收"与"光学透明"的功能性桥梁。

应用前景与技术价值

该新型超材料的研发成功,为多个领域的技术升级提供了全新可能。

在航空航天领域,可应用于隐身飞行器透明座舱盖的制造,既能实现雷达波吸收的隐身功能,又不影响飞行员的视觉视野;在建筑与智能家电领域,可集成于智能玻璃窗体,在保障自然采光的同时屏蔽外部电磁干扰,提升室内电子设备的运行稳定性;在可穿戴设备领域,其透明特性使其可融入眼镜、手环等产品,实现对特定频段微波的吸收或屏蔽,保障人体电磁环境安全。

综上,这种兼具高吸收率、极化不敏感、宽频带、广角入射特性及光学透明性的超材料,不仅是材料科学领域的一项重要突破,更将推动微波技术与光学应用的深度融合,为未来智能设备的多功能集成提供核心材料支撑。

-

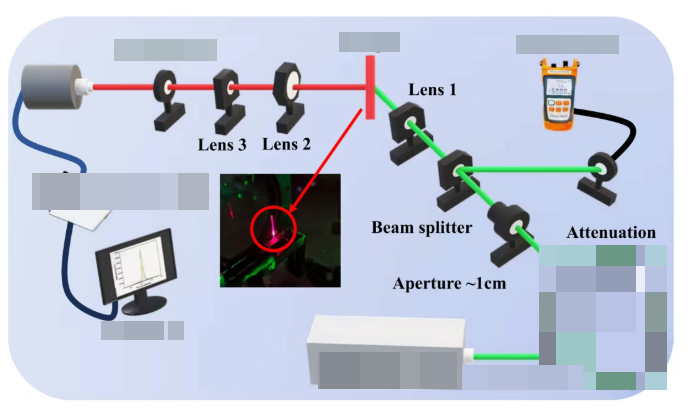

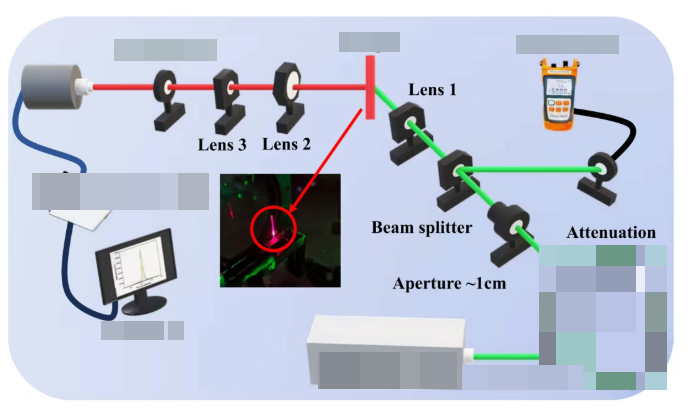

基于介孔二氧化硅纳米粒子的低阈值稳定相干随机激光研究进展

随机激光器(RLs)凭借其依托无序反馈机制所具备的独特优势,在低空间相干性与器件小型化领域展现出重要应用潜力,然而其在实现低阈值激射与稳定运行方面仍面临显著挑战。近日,青岛科技大学吕浩、赵宇霞、胡嘉涛、张益宁、张帅一、王霞组成的研究团队,在《OpticsExpress》期刊(2025年6月4日发表,第33卷第12期)发表了一项创新性研究成果,成功构建了基于介孔二氧化硅纳米粒子(MSNs)的随机激光系统,该系统不仅实现了相干、低阈值的激光发射,还呈现出典型的副本对称破缺(RSB)现象,为随机激光器的性能提升与实际应用开辟了新路径。

2025-08-19

-

兼具宽带广角微波吸收与光学透明特性的新型超材料研究进展

在微波技术与光学应用的交叉领域,一种同时具备高微波吸收率与优异光学透明性的新型超材料已取得突破性进展。中国研究团队开发的该材料成功突破"吸波性能与透明性难以兼容"的技术局限,为智能窗体、隐身装备、可穿戴电子器件等多领域的技术创新提供了关键材料支撑。

2025-08-19

-

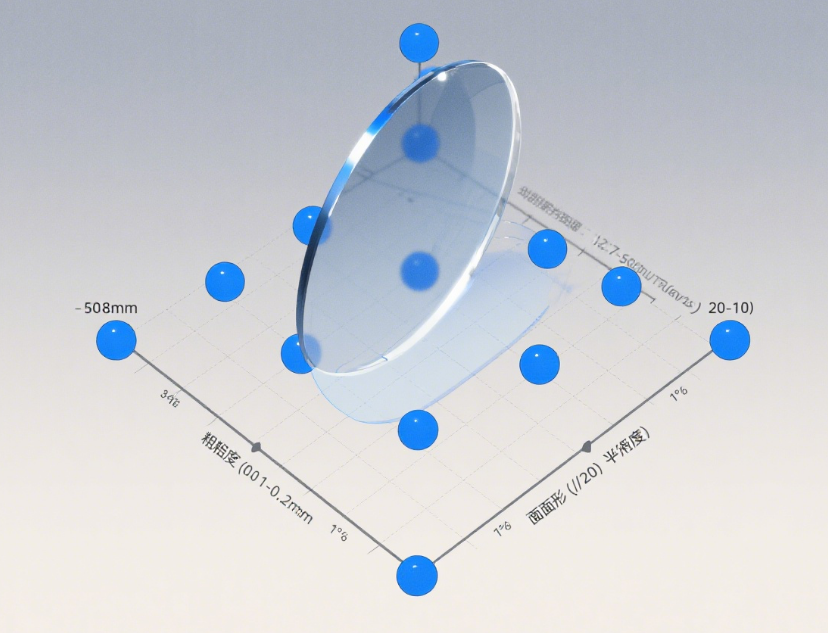

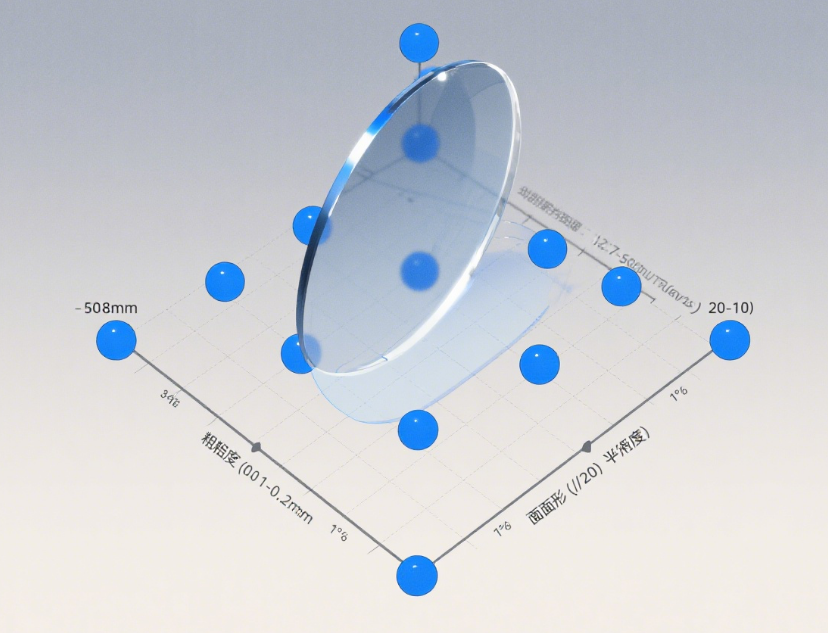

光学镜片表面瑕疵数字表示方法解析

在光学镜片加工厂商的技术文档中,常见如10/5、20/10、40/20、60/40、80/50等数字组合,其用于表征镜片表面加工质量,数值越小则代表加工精度越高。本文将系统阐释此类数字所对应的光学镜片表面质量标准内涵。

2025-08-19

-

低密度等离子体棱镜压缩器取得突破,突破传统光学限制,赋能超高功率激光技术

激光技术的迅猛发展,持续推动着人类对极端物理现象的探索,而拍瓦级及更高功率的激光装置,更是解开高能物理、相对论光学等领域奥秘的关键工具。然而,传统激光脉冲压缩技术长期受限于光学元件的损伤阈值,成为制约激光功率提升的核心瓶颈。近日,美国密歇根大学、罗切斯特大学等机构的科研人员联合研发出基于低密度等离子体棱镜的新型脉冲压缩器,为突破这一限制带来革命性进展,相关成果发表于《HighPower Laser Scienceand Engineering》。

2025-08-18