激光测振技术的原理与应用

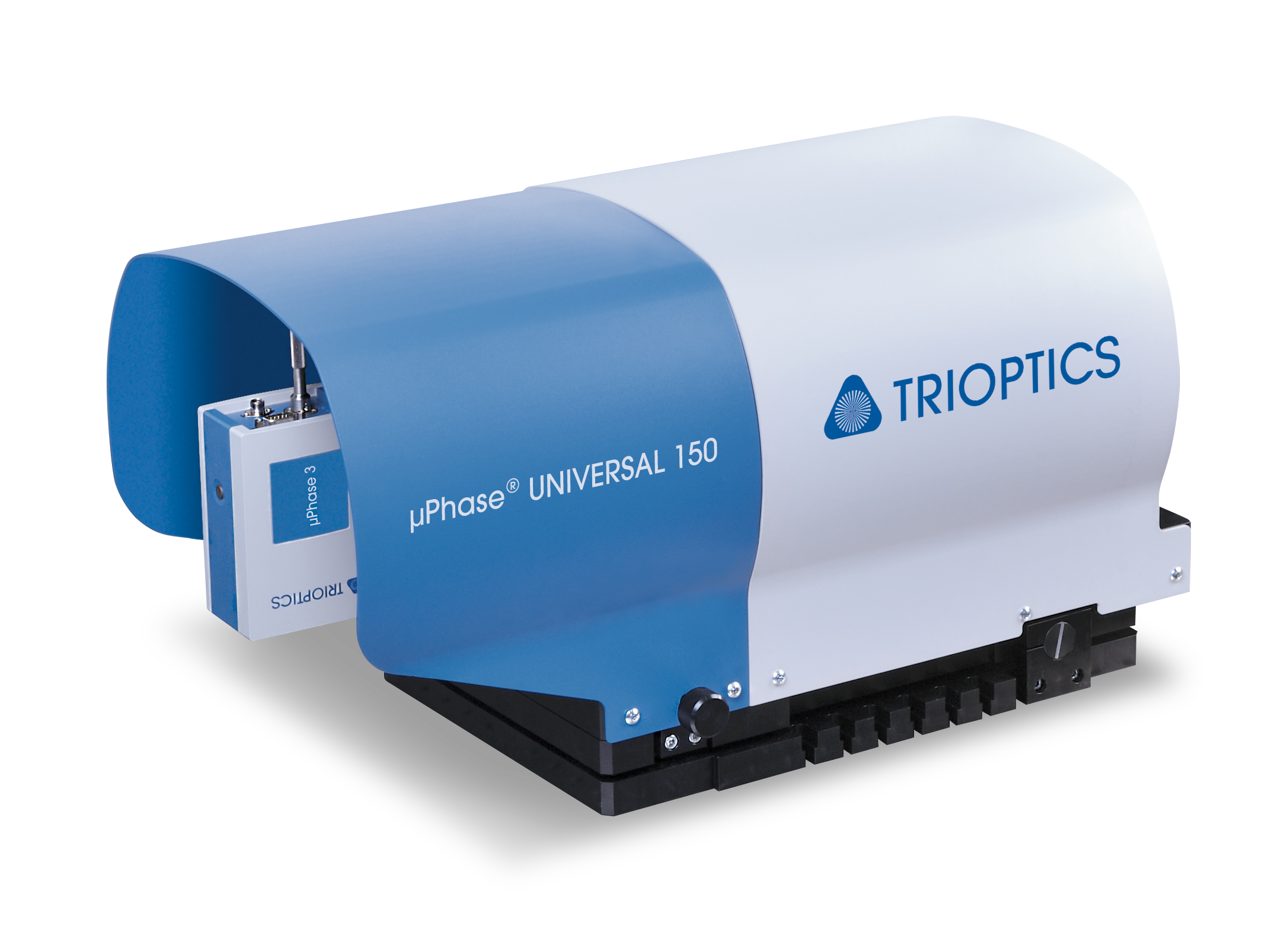

激光测振技术是一种高精度的测量方法,它利用激光的多普勒效应来测量物体的速度、位移和加速度。这种技术在工程、物理学和生物医学等领域有着广泛的应用。

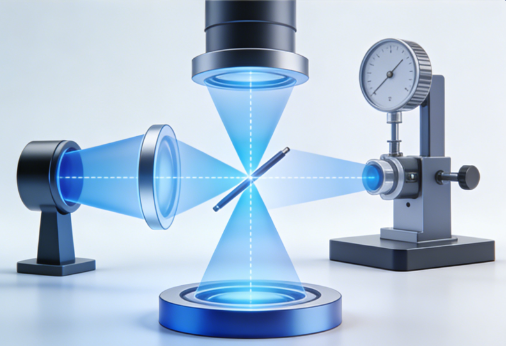

多普勒效应是激光测振技术的核心原理。当光源与接收器之间存在相对运动时,接收到的光频率会发生变化,这种现象称为多普勒效应。在激光测振中,激光束照射到运动物体上,反射回来的光频率会因物体的运动而发生频移。这种频移与物体的速度成正比,可以通过公式Δfc=2v/λc来计算。

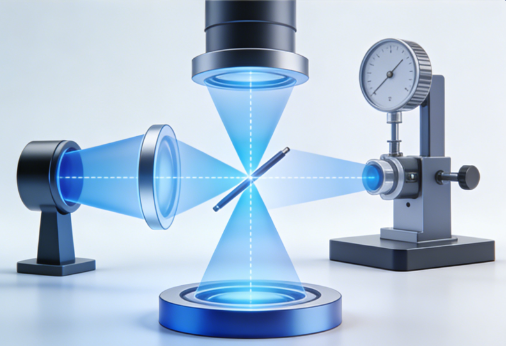

为了精确测量这种频移,通常使用马赫曾德尔干涉仪。干涉仪通过分束器将激光分为两束,一束作为参考光束,另一束照射到被测物体上。反射回来的测量光束与参考光束在探测器处发生干涉,形成干涉图案。这种图案的亮度变化直接反映了物体表面的速度和位移。

在分析简谐振动时,物体的位移、速度和加速度与频率有特定的数学关系。位移d(t)=Dsin(2πft),速度V=2πfD,加速度A=4π²f²D。通过外差读出技术,可以调整参考光束的频率,从而消除测量中的方向不确定性。当物体移动时,干涉图案的亮度变化频率会相应调整,这提供了物体运动方向的信息。

最后,通过解调强度曲线,可以将模拟信号转换为数字信号,实现对物体位移、速度和加速度的实时分析。这一系列精密的技术步骤共同构成了激光测振技术的核心。

激光测振技术的应用非常广泛。在工程领域,它可以用于监测机械结构的振动,评估结构的稳定性和安全性。在物理学研究中,激光测振技术可以用于测量微小物体的振动,如原子力显微镜中的悬臂梁。在生物医学领域,这种技术可以用于监测心脏瓣膜的运动,帮助诊断心脏疾病。

总之,激光测振技术是一种强大的测量工具,它利用激光的多普勒效应,通过干涉仪精确测量物体的速度、位移和加速度。随着技术的不断进步,激光测振技术在各个领域的应用将更加广泛,其精度和可靠性也将进一步提高。

-

光学核心度量概念解析:光通量、强度、照度、亮度及立体角体系

在光学领域,“亮”是一个具有多重维度的表述,其背后蕴含着一套精准描述光的产生、传播与接收特性的度量体系。光通量、发光强度、照度、亮度、立体角及投影立体角作为该体系的核心构成,是理解光的物理特性、实现光学应用精准设计的基础。本文将系统拆解这些关键概念,厘清其定义、物理意义及相互关联,为相关领域的研究与实践提供理论支撑。

2026-01-29

-

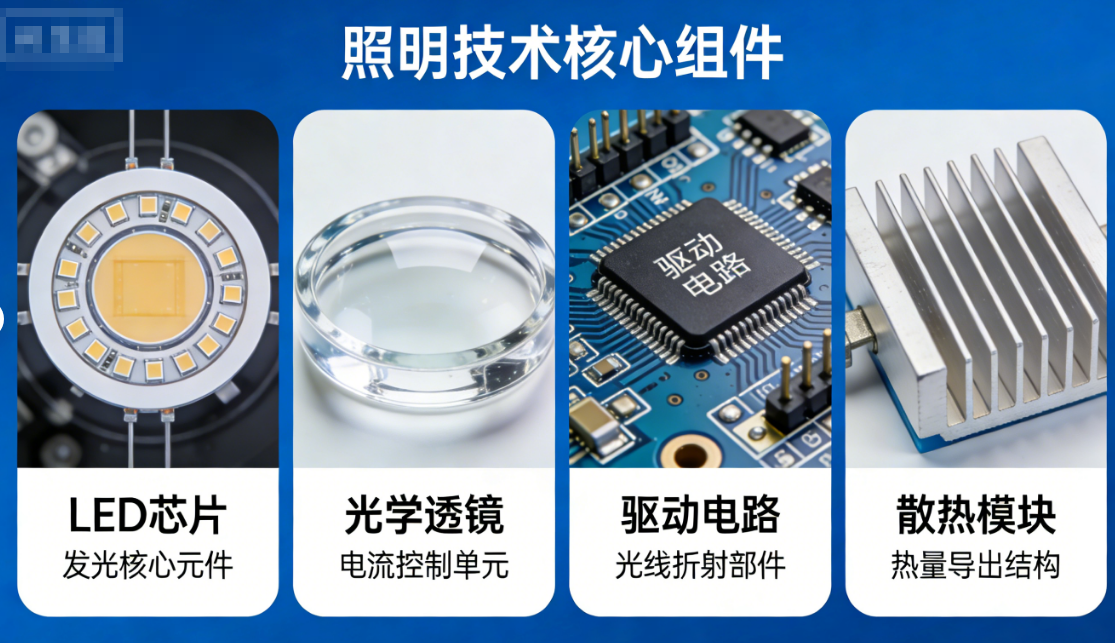

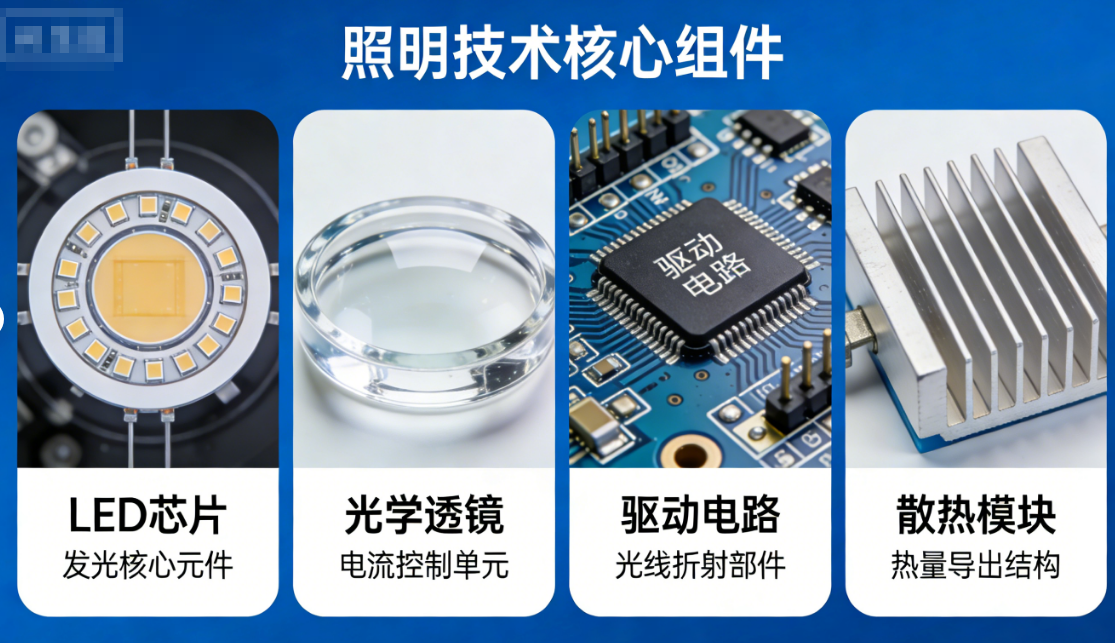

照明技术核心组件与应用系统专业解析

在现代科技领域,照明技术作为光学工程的重要分支,广泛渗透于精密制造、医疗设备、显微成像、光电测量等诸多行业。其核心目标在于实现对光的高效传导、精准聚焦、灵活控制及均匀化处理,而这一目标的达成,依赖于各类核心光学组件与系统化设计的协同作用。本文将系统解析照明技术中的关键组件、经典照明系统、光谱控制方案及均匀照明实现技术,为相关领域的研究与应用提供专业参考。

2026-01-29

-

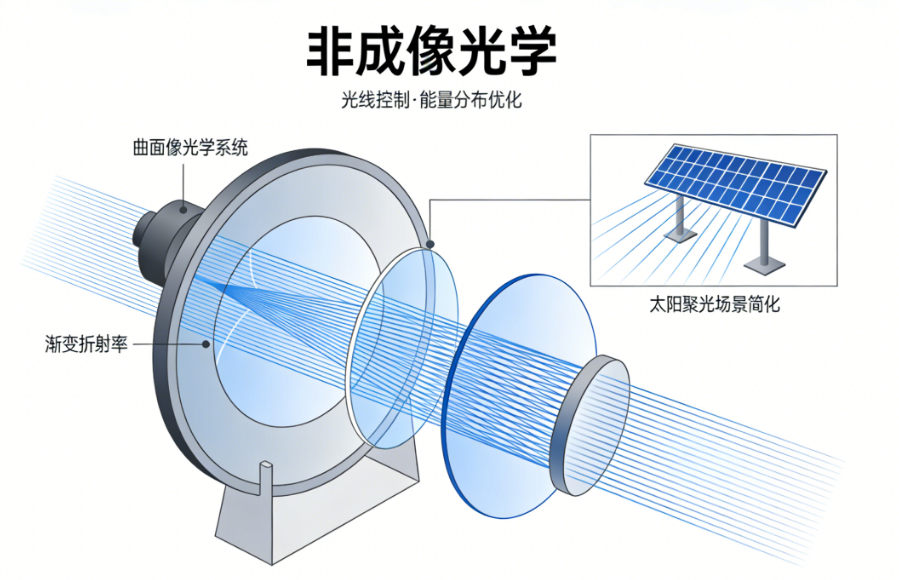

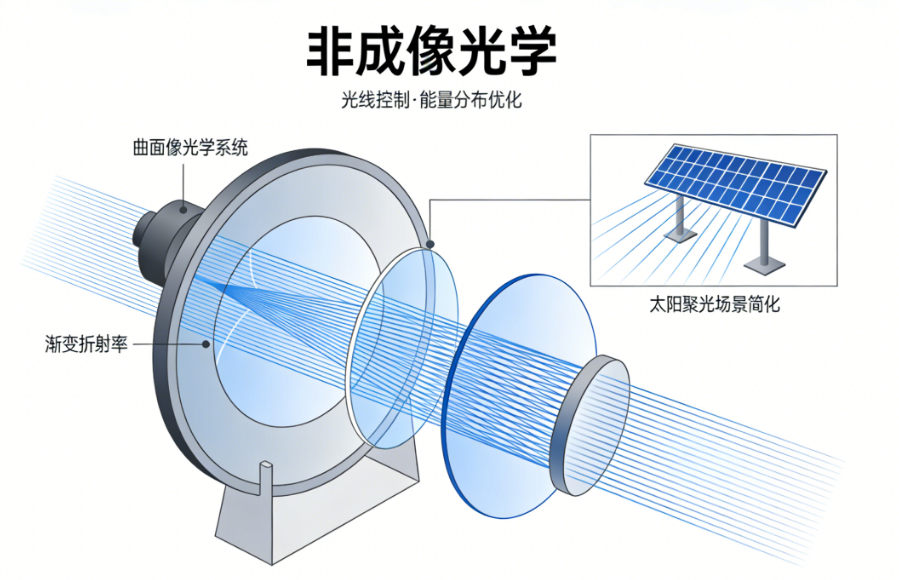

非成像光学技术体系及应用研究

非成像光学作为光学领域的重要分支,其核心目标并非实现物象的精准成像,而是通过系统化的光学设计与调控,达成光能的高效利用、均质化分布及定向传输。该技术广泛应用于高端照明设备、太阳能利用、精密仪器等关键领域,凭借对光线传播规律的深度挖掘,为诸多行业的技术升级提供了核心支撑。本文将从均匀照明技术、光源建模方法及复合聚光器设计三大核心维度,系统阐述非成像光学的技术原理、关键器件及应用场景,以期为相关领域的研究与实践提供参考。

2026-01-29

-

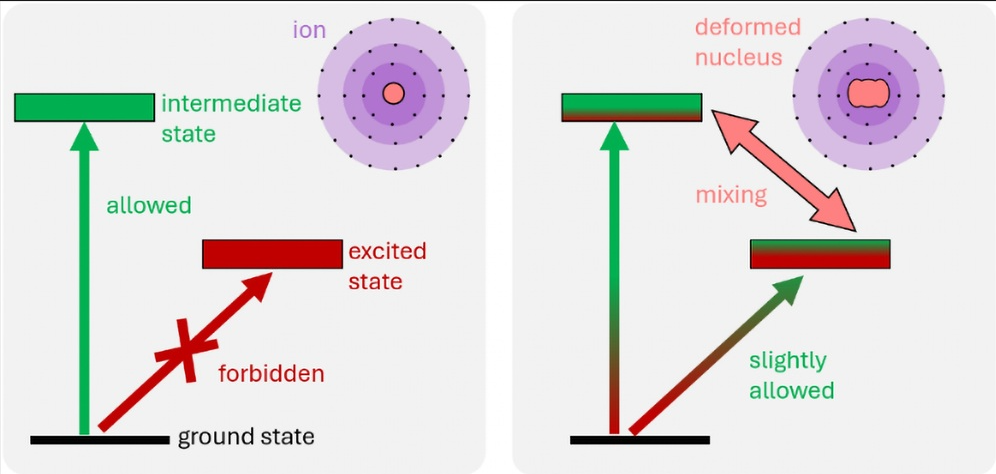

重大突破!新型光学钟有望重新定义“秒”,还能助力量子计算

2026年1月26日,德国物理技术联邦研究所(PTB)与泰国计量研究所(NIMT)联合发布一项革命性成果——成功实现一种使用镱-173离子的光学多离子钟。该研究发表于国际顶级期刊《PhysicalReviewLetters》,不仅为重新定义国际单位制(SI)中“秒”的基本单位增添了强力候选,更有望为量子计算、核物理基础研究开辟全新路径。

2026-01-28