光子晶体平板:探索前沿物理的核心载体与下一代光子技术的关键支撑

光电子技术向高性能、多功能方向演进的进程中,光子晶体这一人工设计材料持续突破人类对光传播与调控的认知边界。近日,香港科技大学物理系讲座教授、香港科学院院士陈子亭(CheTingChan)团队,以“光子晶体作为探索新物理的平台”(Essay:PhotonicCrystalsasaPlatformtoExploreNewPhysics)为题,在国际权威期刊《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters,PRL)发表前瞻性研究成果。该成果被收录于PRL“Essay”系列——此系列旨在汇聚物理科学各领域前沿观点、展望学科未来发展方向并激励新一代研究者,不仅系统梳理了光子晶体领域的成熟理论体系,更明确了其在当代物理基础研究与光子技术产业化中的核心地位,尤其指出光子晶体平板(PhC薄膜)已成为解锁拓扑物理、非厄米现象及先进光电器件研发的关键媒介。

一、光子晶体:从基础功能到前沿物理探索的演进

光子晶体的核心定义为具有光子能带结构的人工合成材料。其物理本质在于通过周期性的结构排布(如介质柱阵列、孔洞阵列等),实现对光波传播的精准调控——类似半导体材料通过电子能带结构控制电子运动规律,光子晶体可基于自身能带特性限制或引导特定频率的光传播。这一概念最初的研究目标聚焦于抑制材料自发辐射、实现光子局域化,为早期光电器件(如激光器、光电探测器)的性能优化提供理论支撑与技术路径。

然而,陈子亭教授在论文中强调,历经数十年发展,光子晶体的学术价值与应用潜力已远超初始定位。其设计灵活性(可通过调整周期参数、介质折射率、结构维度实现功能定制)、麦克斯韦方程固有的对偶对称性(为光的偏振态调控、传播特性分析提供严格数学框架),以及宽频率适配性(可覆盖可见光、红外至微波频段),使其成为探索物理学新兴领域的“多功能实验平台”。

当前,光子晶体的研究范畴已拓展至多个前沿物理方向:包括“能带拓扑”及结构化光场中的拓扑效应(如拓扑保护边界态)、量子几何特性与非欧几里得空间的物理表征;更为关键的是,它为非厄米物理(描述开放系统能量交换与动力学行为的理论体系)研究提供了理想实验载体——科研人员可通过设计光子晶体的损耗与增益分布,直接观测“例外点”(非厄米系统中能级与波函数同时简并的特殊点)、“非厄米皮肤效应”(开放系统中体态局域于边界的反常现象)等典型非厄米现象,这些发现正逐步完善人类对开放系统光物质相互作用机制的认知。

二、PhC薄膜:实现BICs与拓扑奇点研究的最优体系

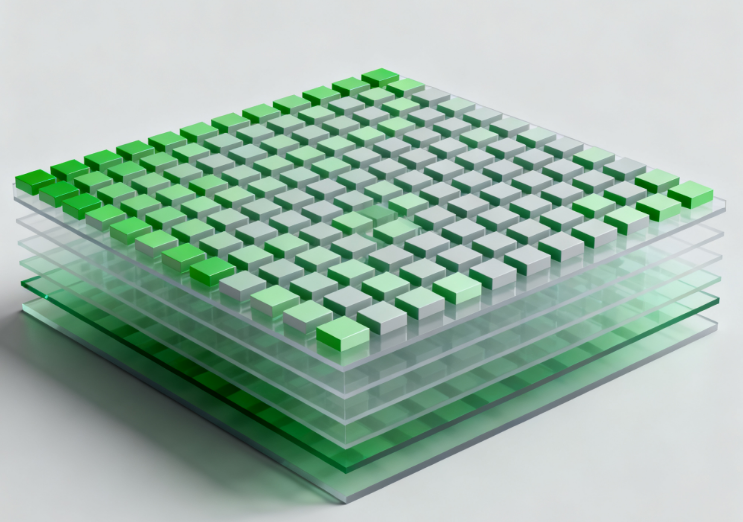

在光子晶体的研究分支中,光子晶体平板(PhC薄膜)是当前研究关注度最高的方向之一。其结构特征表现为:在二维平面内呈现周期性介质分布,而在垂直于平面的第三维度上仅具有有限厚度(通常为亚波长至微米量级)。这种“二维有序、三维受限”的结构特性,赋予其区别于传统块状光子晶体的独特物理性能,尤其在连续谱束缚态(BICs)与拓扑奇点研究中展现出不可替代的优势。

1.连续谱束缚态(BICs):悖论性光子束缚机制的实现

PhC薄膜的核心学术价值之一,在于它是实验实现连续谱束缚态(BoundStatesintheContinuum,BICs)的“最优平台”。BICs最早由量子力学理论于1929年提出,是一种具有悖论性的量子态:其能量处于辐射态的频谱区间内,却因特殊物理机制无法与辐射场耦合,最终实现光子的完全束缚——相当于在“辐射场海洋”中构建了一个“光子囚禁区域”,可极大降低能量损耗。

在PhC薄膜体系中,BICs的形成主要依赖两大物理机制:一是对称性保护(通过设计薄膜周期结构,使潜在辐射模式因对称性不匹配被禁止,如利用镜像对称性、旋转对称性消除辐射通道);二是破坏性干涉(通过调控光在薄膜内的传播路径,使不同方向的辐射分量相互抵消,阻断能量泄露通道)。这两种机制共同作用,使PhC薄膜具备极高的Q因子(共振品质因子,Q值越高代表能量损耗越低),为高灵敏度传感器、低阈值激光器、窄线宽光滤波器等高性能光电器件的研发奠定核心基础。

2.拓扑奇点:从近场能带到远场辐射的拓扑特性延伸

在传统电子体系中,拓扑物理的研究多集中于“体能带的拓扑不变量”(如陈数、拓扑绝缘体的表面态);而PhC薄膜的出现,将拓扑物理的研究维度拓展至远场辐射领域,使其成为观测光学“偏振奇点”(C点与V点)的理想体系。

具体而言,BICs因与真空辐射模态完全解耦,在动量空间中形成独特的奇点结构,其远场偏振分布呈现涡旋形态,即光学领域中的“V点”(涡旋偏振奇点);通过调控PhC薄膜的周期参数、介质折射率差或引入缺陷结构,还可生成“C点”(圆偏振奇点,表现为圆偏振光在空间某点汇聚,且偏振旋向发生突变)。这些偏振奇点的“生成演化湮灭”过程,为研究拓扑相变提供了直观的实验场景;而深入探索“远场辐射拓扑特性”(如偏振场的空间绕行规律)与“近场能带拓扑特性”(如能带的拓扑不变量)之间的对应关系,有望进一步揭示光物质相互作用的新机制,为拓扑光子学的理论体系完善提供关键实验依据。

三、PhC薄膜的多领域应用:从基础研究到技术产业化的衔接

PhC薄膜的独特物理性能,正推动其从基础研究领域逐步向实际应用场景延伸,目前已在光信息处理、生物传感、能源利用、光子集成等多个领域展现出明确的应用前景。

1.光场操控:矢量光束的高效生成与精准调控

PhC薄膜可通过设计周期结构与缺陷分布,高效生成并精准调控矢量光束(偏振态随空间位置呈规律性变化的特殊光束,如径向偏振光、角向偏振光)。此类光束在光信息处理领域可显著提升数据传输容量(通过偏振复用技术增加信道数量),在全息技术中可实现更高精度的三维成像重构(捕捉物体的偏振信息),在“光学镊子”应用中可对微观粒子(如生物细胞、纳米颗粒)进行高精度捕获与操控(利用矢量光束的梯度力与散射力协同作用),为生物医学微观研究提供关键工具。

若在PhC薄膜中引入非线性光学效应(如二次谐波产生、光致折射率变化),还可实现对拓扑奇点、拓扑电荷跃迁的动态调控——例如通过改变入射光强度或波长,实时切换光束的偏振奇点类型(如从C点转为V点),这一特性对自适应光学器件(如自适应成像系统、动态光调制器)的研发具有重要意义。

2.传感与能源:高灵敏度检测与绿色技术支撑

PhC薄膜对外部环境变化具有极高的响应灵敏度:温度、湿度、气体浓度、生物分子吸附量等参数的微小波动,均会改变其光子能带结构与共振特性(如共振频率偏移、透射/反射强度变化)。这一特性使其成为化学与生物传感的理想材料——例如,基于PhC薄膜的病毒检测芯片,可通过监测光信号变化实现对病原体的快速识别(检测限可达纳摩尔甚至皮摩尔量级);在环境监测中,可用于微量有害气体(如甲醛、NO₂)的实时检测。

同时,PhC薄膜在能源领域也展现出应用潜力:通过优化周期结构与介质选择,可精准调控其光吸收与热辐射特性,一方面可应用于太阳能能量收集(提升太阳能电池的光吸收效率,尤其对红外波段的利用),另一方面可实现被动辐射冷却(在无需外部能耗的情况下,将物体热量以红外辐射形式传递至外层空间,为建筑、电子设备(如芯片)的散热提供绿色解决方案)。

3.光子集成:片上光子电路的核心构建单元

随着纳米加工技术(如电子束光刻、纳米压印光刻、聚焦离子束刻蚀)的不断进步,PhC薄膜可与波导、弯曲结构、分束器、耦合器等光子元件集成于单一芯片,构建紧凑型片上光子电路。相比传统电子电路,光子电路具有信号传输速度快(接近光速)、能耗低(无焦耳热损耗)、抗电磁干扰能力强等优势,是下一代信息处理(如光计算、量子通信)的核心发展方向。

此外,PhC薄膜还是先进发光器件的重要研发平台,例如基于PhC薄膜的垂直腔面发射激光器(VCSEL),可实现高功率、高光束质量的激光输出,为激光雷达、量子密钥分发、高精度光谱分析等领域提供关键器件支撑。

四、当前挑战与未来研究方向

尽管PhC薄膜的研究已取得显著进展,但陈子亭教授在论文中客观指出了当前领域面临的核心挑战,这些挑战也明确了未来的研究重点:

参数精度与制备工艺限制:BICs的稳定存在对PhC薄膜的结构参数(如周期、厚度、介质折射率)精度要求极高(通常需达到纳米级偏差),微小的加工误差即可能导致BICs的破坏;同时,理论研究中常假设PhC薄膜为“无限延展的二维体系”,而实际器件受限于加工工艺,必然存在有限尺寸效应,导致理论预测与实际性能存在偏差,如何弥合这一差距是关键挑战。

非线性效应与动态调控难题:引入非线性效应虽能拓展PhC薄膜的功能(如动态调控),但非线性系统的理论分析(如非线性耦合方程的求解)与数值模拟(如时域有限差分法的计算复杂度)难度极大;如何建立稳定的拓扑奇点控制机制、揭示非线性动力学规律(如混沌现象),仍是亟待突破的方向。

宽共振带的实现瓶颈:目前实验中实现的BICs在动量空间中多表现为“孤立点”,若能实现“高保真度宽共振带”(即整条PhC薄膜模态能带与真空辐射模态完全解耦),将大幅提升器件的工作带宽与稳定性。但从对称性理论来看,实现这一目标需突破现有结构设计的限制,仍面临显著技术挑战。

针对上述挑战,未来研究可围绕三方面展开:一是深入探索无序效应与有限尺寸效应对PhC薄膜性能的影响,不仅可完善理论模型、弥合理论与应用的鸿沟,还可能发现新的物理现象(如无序诱导的拓扑相变);二是发展高精度纳米加工技术与表征手段,提升PhC薄膜的制备精度与性能稳定性;三是结合人工智能算法(如机器学习)优化结构设计,加速高性能PhC器件的研发进程。

陈子亭教授团队发表于PRL的前瞻性论文,不仅系统梳理了光子晶体平板(PhC薄膜)的研究进展,更深刻揭示了其在基础物理探索与技术产业化中的双重价值——它既是解锁拓扑物理、非厄米物理等前沿领域的“实验载体”,也是连接基础研究与光子技术应用的“关键桥梁”。

随着理论体系的不断完善、制备工艺的持续突破,PhC薄膜有望在光计算、量子信息、生物医疗、绿色能源等领域实现更多突破性应用。从精准调控光的传播规律,到解锁新的物理现象,光子晶体平板正以其独特的物理特性,推动光学领域实现从“认知突破”到“技术革新”的跨越,为人类科技发展的未来开辟新的路径。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12