非线性偏振演化锁模全保偏掺钬光纤振荡器:2.08μm波段高质量飞秒脉冲输出研究

超快飞秒光纤激光器在基础科学研究与工业应用领域均占据重要地位,其应用范围涵盖频率计量、微加工、生物成像及医疗手术等多个领域。近日,深圳大学王金章团队在《OpticsLetters》发表重要研究成果,成功研制出基于非线性偏振演化(NPE)的自启动锁模全保偏掺钬光纤振荡器,该器件工作于2.08μm波段,通过创新结构设计实现了高质量脉冲的稳定输出,为相关技术领域的发展提供了关键支撑。

技术背景与研究突破

传统超快光纤振荡器研究多集中于1.0μm和1.56μm波段,而2μm波段的超快脉冲因具备生物组织穿透性强、大气吸收低等独特优势,在医疗诊断、环境监测等领域具有不可替代的应用潜力。然而,该波段器件的研发面临两大核心挑战:一是环境稳定性不足,温度、湿度等外界干扰易导致偏振态漂移和脉冲质量劣化;二是锁模机制的兼容性问题,传统材料型可饱和吸收体存在功率处理能力弱、长期可靠性差等缺陷。

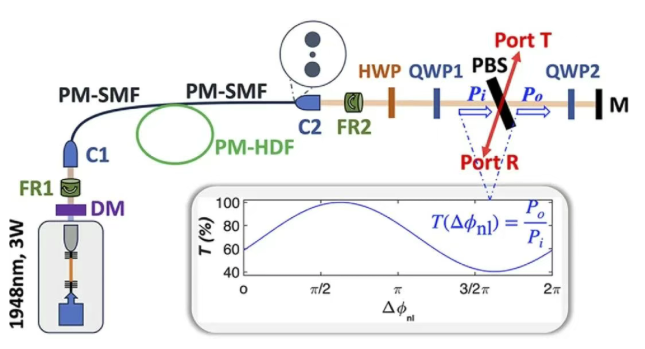

为解决上述问题,研究团队采用全保偏(PM)光纤结构,显著降低了器件对环境扰动的敏感性,确保了长期工作的稳定性;同时,选用基于光学克尔效应的NPE锁模机制,规避了材料型可饱和吸收体的固有缺陷,兼顾了锁模性能与使用寿命,成功将NPE锁模技术的应用波长拓展至2μm波段,填补了该领域的研究空白。

器件结构与脉冲特性差异

该振荡器采用线性腔结构,设计有两个输出端口(端口R与端口T),实验结果显示,两端口输出脉冲的光谱与时间特性存在显著差异:

端口T输出特性:在61.67MHz的基础重复率下,可稳定输出类孤子脉冲。经测量,脉冲持续时间为439fs,接近422fs的变换极限值;平均功率达7.5mW,脉冲能量为0.12nJ;光谱呈现清晰的Kelly边带,中心波长2076nm,带宽9nm,净腔色散为0.32ps²,表明脉冲处于稳定的孤子工作状态。

端口R输出特性:输出脉冲结构复杂,光谱存在明显相位失真,时间波形偏离变换极限;平均功率为20mW,脉冲能量0.32nJ,虽功率高于端口T,但脉冲质量显著劣化。

物理机制分析

通过数值模拟,研究团队揭示了两端口脉冲特性差异的核心机制:保偏光纤中快轴与慢轴模式间的非线性光学相互作用,尤其是群速度失配(GVM)引发的走离效应起主导作用。

保偏光纤中,正交偏振模式的传播速度差异(GVM)会影响模式间非线性相互作用的累积效率。模拟结果表明,当GVM参数(δ)变化时,端口R的脉冲特性随δ增大呈现显著劣化,而端口T因传输路径中的偏振滤波效应,有效抑制了非线性干扰,始终保持高质量脉冲输出。这一现象源于线性腔结构中偏振分束器的选择性透射机制,使端口T成为优质脉冲的稳定输出通道。

性能指标与稳定性分析

研究团队对器件的噪声特性与长期稳定性进行了系统测试,结果如下:

相对强度噪声(RIN):在1Hz至10MHz频率范围内,端口T的综合均方根RIN为0.13%,端口R为0.53%,表明端口T输出脉冲的振幅稳定性更优。

长期功率稳定性:连续2小时监测显示,端口T的功率波动均方根值为0.33%,端口R为0.71%,进一步验证了端口T输出的可靠性。

分析表明,器件噪声主要来源于泵浦激光器,通过优化泵源性能与屏蔽设计,可进一步降低噪声水平。

研究意义与应用前景

本研究的创新价值在于:一是将NPE锁模技术成功拓展至2μm波段,突破了传统研究的波长限制;二是通过双端口设计与机制分析,为保偏光纤振荡器中高质量脉冲的稳定获取提供了明确方案。

该器件在高精度微加工、生物活体成像、激光雷达等领域具有重要应用前景,其稳定的输出特性可满足上述领域对激光源的严苛要求。未来,通过优化泵浦源与腔结构设计,有望进一步提升器件的功率与脉冲性能,推动2μm波段超快激光技术的实用化进程。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12