激光束投射阴影:渥太华大学与布鲁克海文国家实验室的创新发现

近日,在光学领域的一项突破性研究中,渥太华大学和布鲁克海文国家实验室的研究人员展示了激光束在特定条件下能够像实体物体一样投射出可见阴影。这一发现不仅挑战了我们对光和阴影的传统认知,也为激光技术的应用开辟了新的可能性。

一、实验装置与现象

实验中,研究人员构建了一个精巧的装置,使用绿色激光束照射红宝石晶体,同时用蓝光从侧面照射。这种独特的布置在红宝石晶体表面产生了肉眼可见的阴影。这一现象归因于红宝石晶体中一种称为吸收反向饱和的效应,它使得绿色激光束阻挡了蓝光的通过,从而形成了沿着激光束轮廓的暗区。

二、实验结果与理论模型

研究人员开发了一个理论模型来预测阴影的对比度,该模型与实验数据高度吻合。他们发现,阴影的暗度与绿色激光束的功率成正比增加,最大对比度达到了22%,这一对比度与晴天典型阴影相当。

物理学副教授JeffLundeen表示:“特别令人着迷的是,这种激光阴影的表现与传统阴影非常相似,它遵循‘物体’(在本例中是我们的激光束)的形状,甚至与它所投射的表面轮廓相符,就像树枝的阴影一样。”

三、技术应用前景

这一新发现可能对各种应用有用,例如光开关、用光控制另一种光的设备,或需要精确控制光传输的技术,如高功率激光器。研究人员表示,从技术角度来看,他们展示的效果表明,可以通过应用另一种激光来控制透射激光束的强度。

这项研究发表在《Optica》杂志上,标志着光学领域的一个重大进步。这项研究不仅拓宽了我们对光与物质相互作用的认识,还为光学技术开辟了全新可能。随着进一步的研究和探索,我们有望见证激光加工技术在光开关、光控制光的设备,以及需要精确控制光传输的高功率激光技术等领域的革命性应用。这一发现将对我们对光和光学的理解产生深远影响,推动相关技术的发展和创新。

-

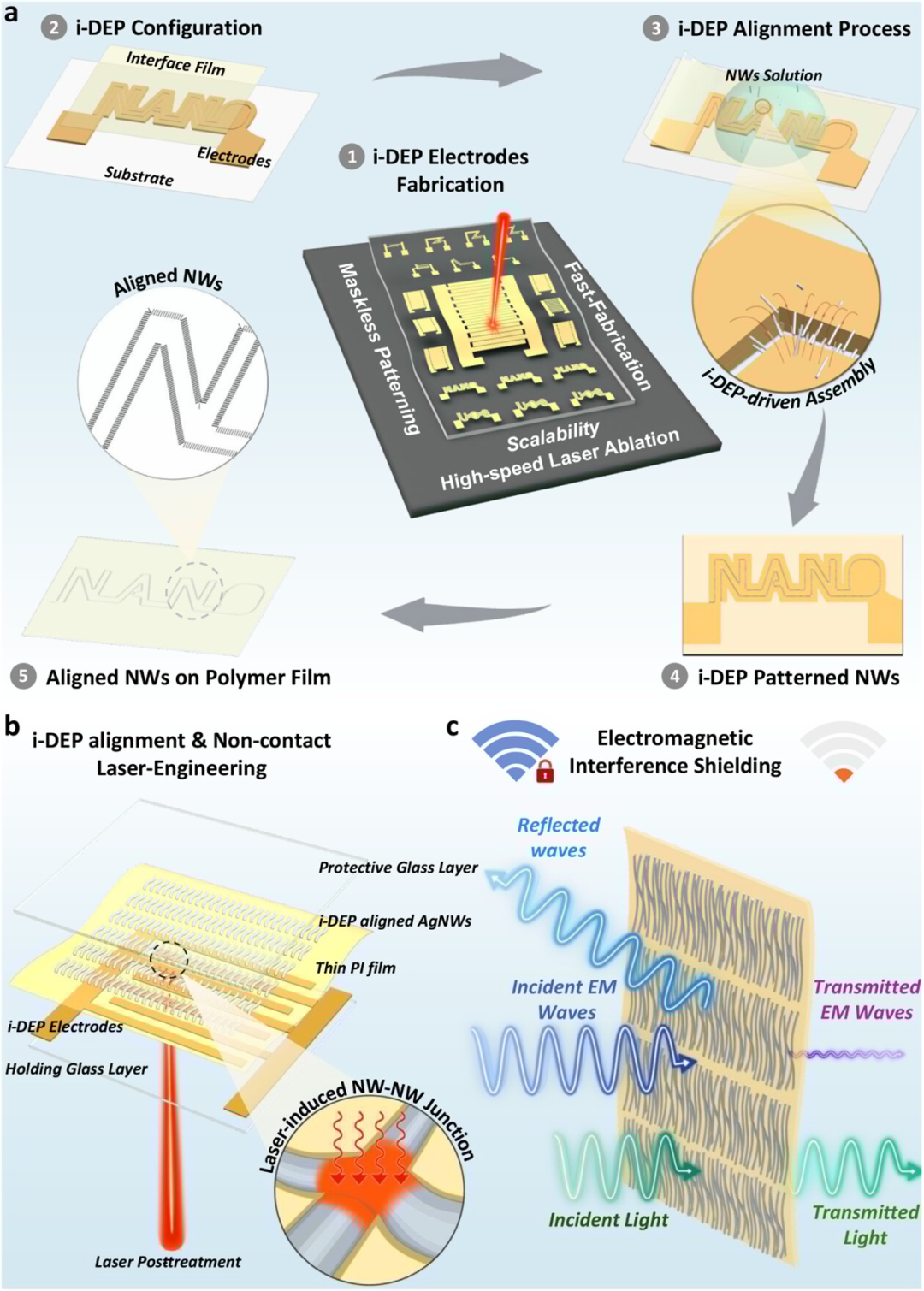

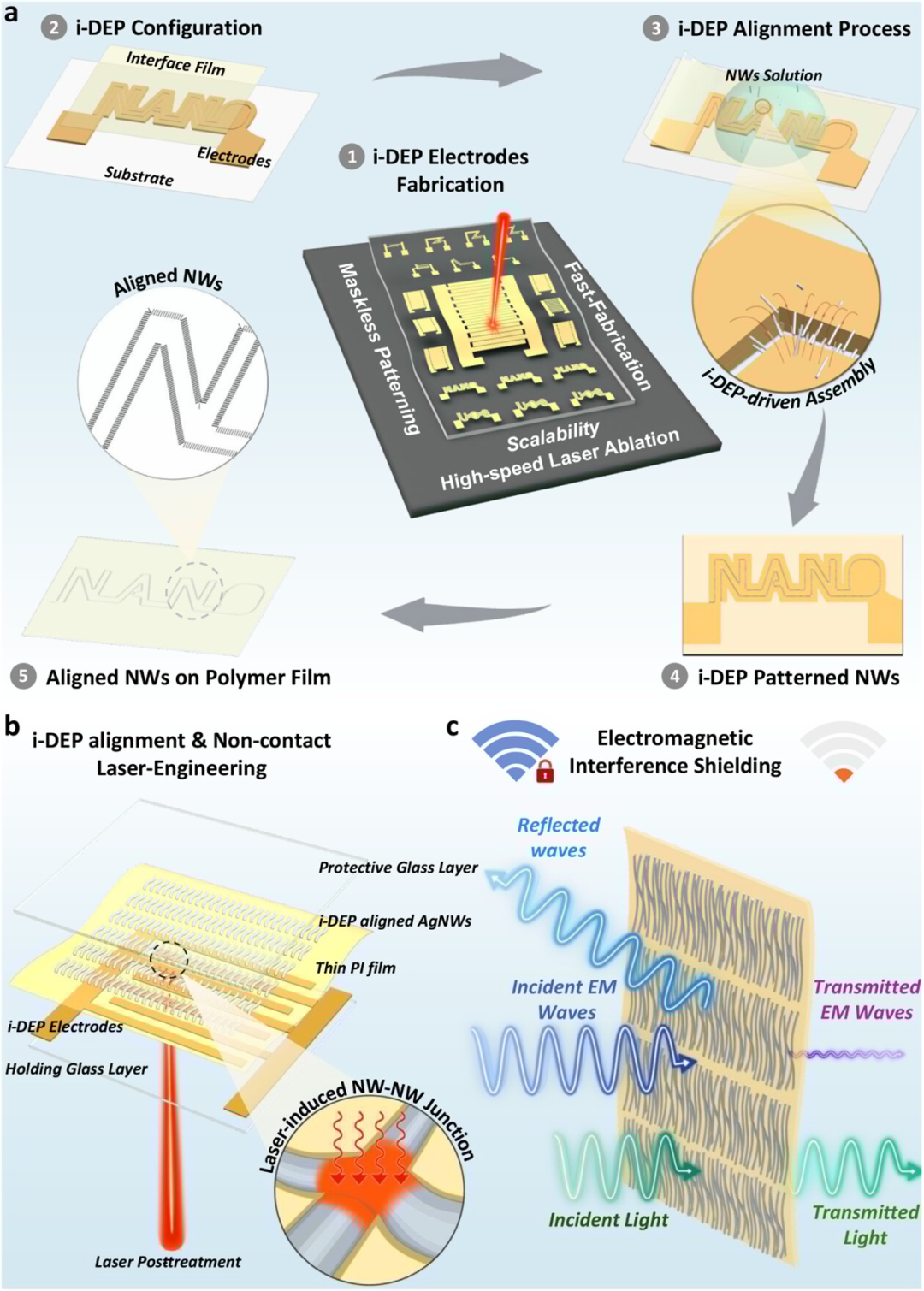

激光驱动定向组装工艺制备高性能柔性透明电磁屏蔽薄膜

柔性透明导电薄膜作为新一代电子器件的核心组成部分,其电磁屏蔽性能与光学透过率的协同优化一直是行业技术瓶颈。英国格拉斯哥大学研究团队提出一种“激光驱动界面介电泳+非接触激光焊接”两步集成工艺,成功实现银纳米线(AgNWs)在柔性基底上的精准定向排列与高效固联。该工艺通过皮秒激光直写构建微纳电极阵列,借助非均匀交流电场调控银纳米线完成0~150°范围内的可控组装,最终经激光焊接强化节点导电性并去除绝缘层。测试结果表明,所制备的柔性透明导电薄膜在2.2-6GHz频段的电磁屏蔽效能(SE)超过35dB,可有效阻挡99.97%以上的电磁波辐射,同时保持83%以上的光学透过率,在柔性电子、电磁兼容等领域展现出广阔应用前景,为高性能透明柔性电磁兼容器件的研发提供了全新技术路径。

2026-02-05

-

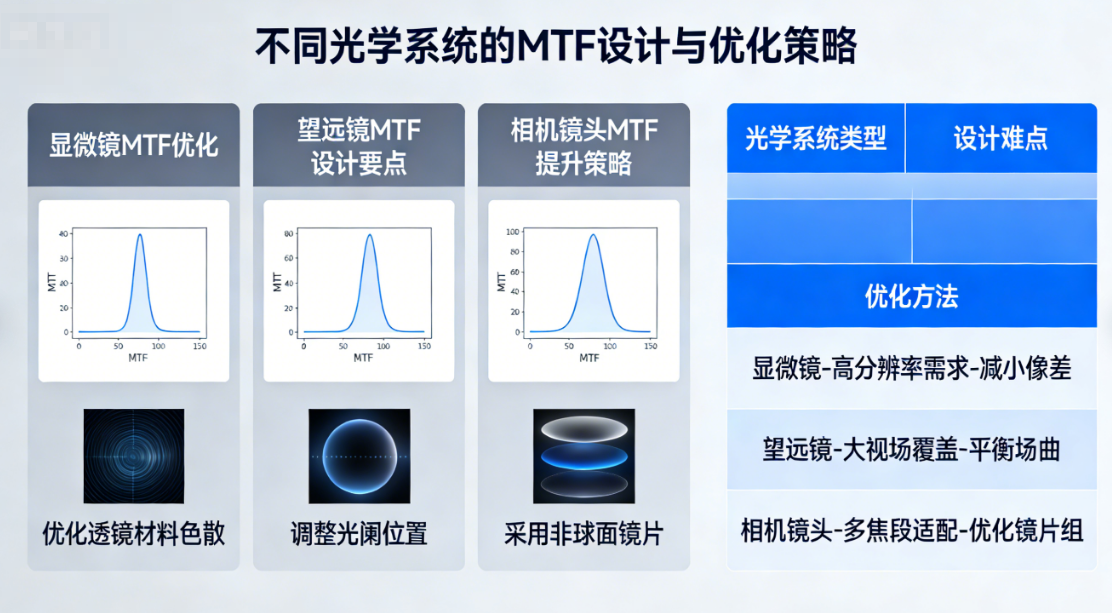

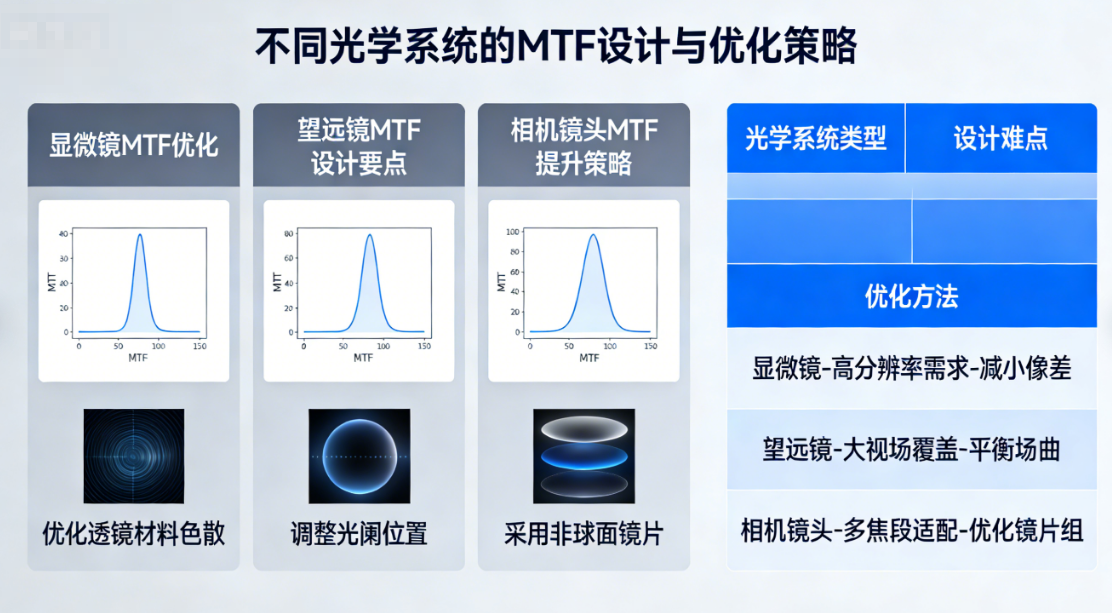

不同光学系统的MTF设计与优化策略

调制传递函数(MTF)作为评价光学系统成像质量的核心指标,直接反映了系统对不同空间频率物体的还原能力,其设计与优化水平决定了光学系统在各类应用场景中的性能上限。不同光学系统因应用场景、技术指标、环境约束的差异,其MTF设计目标与优化路径存在显著区别。本文将围绕常见光学系统类型,系统阐述MTF的设计要点与针对性优化策略,为光学工程实践提供技术参考。

2026-02-05

-

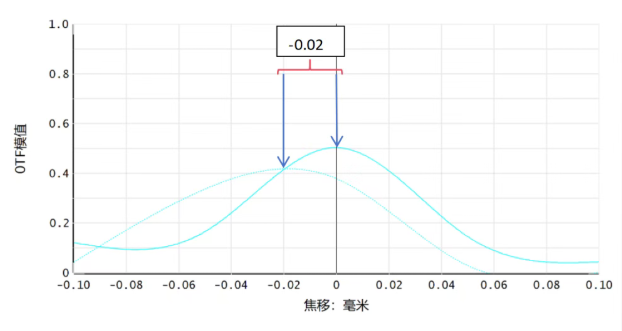

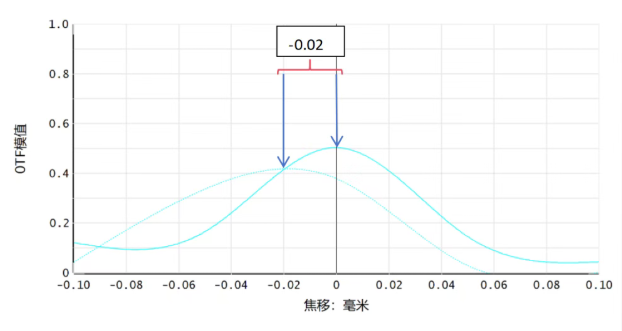

光学系统离焦MTF图的专业分析方法——ZEMAX软件与传函仪应用解析

调制传递函数(MTF)是评价光学系统成像质量的核心指标,离焦状态下的 MTF 曲线可直观反映像散、场曲等关键像差特性。本文首先铺垫像散与场曲的基础理论,随后分别系统阐述 ZEMAX 光学设计软件与 ImageMaster® MF200 Smart 传函仪中离焦 MTF 图的分析逻辑、关键参数解读及判断标准,为光学系统设计验证与性能检测提供标准化技术参考。

2026-02-05

-

氟化钙(CaF₂)镜片在半导体光学设备中的核心应用与技术优势

半导体制造作为现代高端制造业的核心领域,其制程精度已迈入纳米级乃至亚纳米级阶段。光学系统作为半导体设备的“感知与执行核心”,无论是光刻设备中负责图形转移的物镜系统,还是晶圆缺陷检测、膜厚测量设备中的成像与光谱分析模块,其性能直接决定了半导体产品的良率与制程极限。在众多光学材料中,氟化钙(CaF₂)单晶凭借其独特的理化特性与卓越的光学性能,成为半导体设备光学镜片的核心选择,尤其在深紫外(DUV)光刻、多波段检测等关键场景中展现出不可替代性。本文将系统阐述CaF₂的核心特性、应用价值及行业应对策略。

2026-02-04