从紫外至红外的光谱视界解析不同波段光学成像技术原理与应用研究

光学成像技术作为现代光学工程的核心分支,凭借对不同光谱波段的精准利用,构建了多元化的视觉感知体系。从高能量特性的紫外波段,到适配人类视觉感知的可见光波段,再到承载物体热辐射信息的红外波段,各类成像技术均以特定物理规律为基础,为工业检测、科学研究、民生服务等领域提供了关键技术支撑。深入剖析不同波段成像技术的原理机制与应用场景,不仅有助于完善光学工程学科理论体系,更能为技术创新与产业应用提供方向指引。

一、紫外成像技术:原理机制与典型应用

紫外成像技术以紫外光为探测载体,其核心是通过精准捕获物体发射或反射的紫外信号,实现目标特征的可视化呈现。紫外光的波长范围为10nm-400nm,相较于可见光具有更高能量,但易受太阳辐射、大气散射等环境因素干扰,因此技术实现需经过“信号收集-干扰滤除-光电转换-图像生成”的系统化流程。

(一)核心工作原理

1.紫外信号收集:成像系统首先通过大相对孔径紫外光学系统收集目标物体的紫外光(如高压设备放电产生的紫外辐射)。该光学系统的设计以“高效汇聚紫外信号”为核心目标,通过优化镜片材质与光路结构,减少紫外光在传输过程中的能量损耗。

2.干扰滤除:自然界中太阳辐射包含少量紫外光,会对目标信号产生干扰。为解决这一问题,系统需搭载专用滤光片,通常选取240-280nm的深紫外波段作为检测核心区间——该波段内太阳辐射干扰强度最低,可最大程度保留目标物体的紫外特征信号。

3.光电转换与信号处理:经滤光后的紫外光聚焦于紫外探测器的焦平面,探测器通过光电效应将光信号转化为微弱电信号;随后通过信号放大、降噪处理、数字化转换等环节,将电信号转化为可观测的紫外视频图像,最终实现目标特征的精准呈现。

(二)典型应用场景

紫外成像技术的核心优势在于“抗干扰性强、可捕获微弱放电信号”,在高压设备检测与天文学研究领域应用广泛:

高压设备检测:当高压输电线路、变压器等设备出现绝缘老化、接触不良等故障时,会发生电离放电现象——放电过程中电子释放能量,伴随紫外光辐射。通过紫外成像仪捕捉此类紫外信号,可准确定位电晕、闪络的发生位置,量化放电强度,为设备状态评估与故障预警提供数据支撑。

天文学观测:星际空间中的羟基分子、星云物质等会在紫外波段辐射特定谱线。利用紫外成像技术捕捉这些谱线信号,可辅助天文学家分析星际物质分布、研究宇宙演化规律,弥补可见光观测在深空探测中的局限性。

二、可见光成像技术:物理机制与实践应用

可见光成像技术是应用最广泛的成像方式,其原理基于物体对可见光的反射与吸收特性,可直接适配人类视觉感知需求,在消费电子、安防监控、工业检测等领域具有不可替代的作用。

(一)核心工作原理

可见光的波长范围为400nm(紫光)-700nm(红光),当可见光照射物体表面时,部分波长的光被物体吸收,剩余波长的光被反射——物体的颜色本质是其反射光的波长特征(如红色物体主要反射红光,吸收其他波段可见光)。成像过程主要依赖三大核心组件的协同作用:

1.透镜系统:负责聚焦物体反射的可见光,其工作遵循透镜成像公式(1/f=1/d₀+1/dᵢ,其中,f代表透镜焦距,d₀为物距,dᵢ为像距)。通过调整透镜参数(如焦距)与物距、像距关系,可在成像平面上形成清晰实像,例如相机的变焦镜头通过改变焦距,实现远近距离物体的精准对焦。

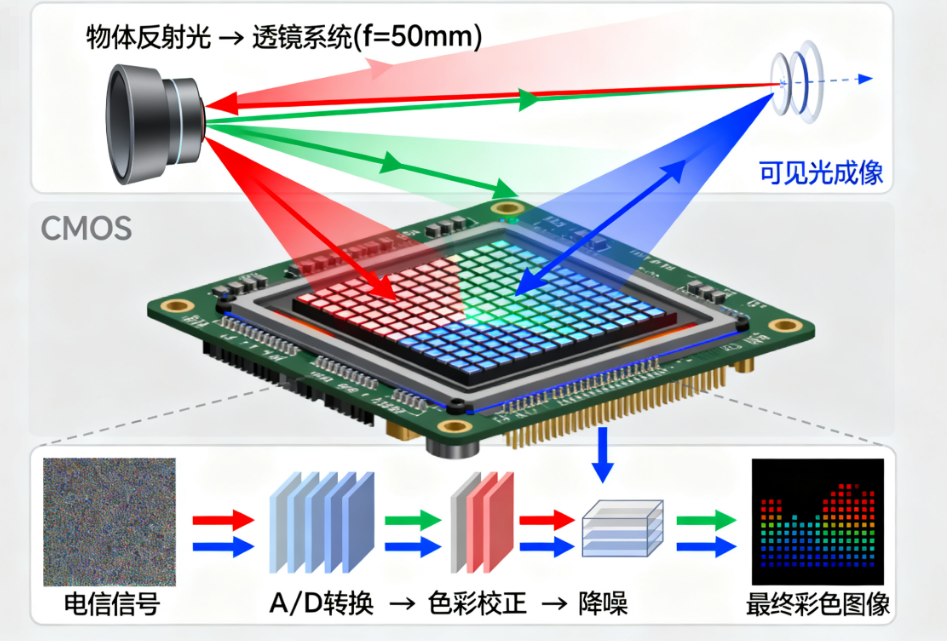

2.光电传感器:作为“光信号-电信号”转换的核心部件,常见类型包括电荷耦合器件(CCD)与互补金属氧化物半导体(CMOS)。传感器表面的像素点可感知光的强度与颜色信息,当反射光照射像素点时,触发光电效应将光信号转化为电信号。其中,CCD传感器具有高灵敏度、低噪声的优势,适用于高精度成像场景;CMOS传感器则以低功耗、高集成度为特点,当前已成为消费电子(如手机、家用相机)与工业监控领域的主流选择。

3.信号处理与图像生成:电信号经模数转换转化为数字信号后,需通过图像增强(提升对比度)、色彩校正(还原物体真实颜色)、降噪处理(去除杂点干扰)等算法优化,最终生成符合人类视觉习惯的清晰图像。

(二)典型应用场景

可见光成像技术的核心优势在于“高分辨率、高色彩还原度”,具体应用场景包括:

摄影与消费电子:通过调整相机的光圈(控制进光量)、快门速度(捕捉动态或静态画面)、焦距等参数,可拍摄兼具艺术感与细节的图像,满足日常记录、专业摄影等需求。

安防监控:可见光摄像头可实时捕捉监控区域内的人员面部特征、车辆车牌、物体形态等信息,为安全防范、事件追溯提供直观视觉依据,广泛应用于城市交通、社区安防、校园管理等领域。

工业外观检测:在制造业中,利用可见光成像技术可检测产品表面的划痕、气泡、色差等缺陷,例如在汽车零部件生产、电子元件组装过程中,实现产品质量的自动化筛查,提升检测效率与精度。

三、红外成像技术:热辐射原理与应用场景

红外成像技术(特指红外热成像技术)属于被动成像范畴,无需额外光源,核心是通过捕捉物体自身辐射的红外线,实现目标温度分布与热特征的可视化。该技术基于“一切温度高于绝对零度(-273℃)的物体均会持续辐射红外线”的物理事实,在无光照、低能见度环境下具有显著优势。

(一)核心工作原理

1.红外辐射特性:红外线的波长范围为0.7μm-1mm,其中3-14μm的中长波红外波段是地球表面多数物体(如人体、工业设备、建筑)的主要辐射区间,且该波段信号不易被大气吸收,是红外成像的核心检测区间。根据普朗克辐射定律,物体红外辐射的强度与波长分布与其温度呈正相关——温度越高,辐射强度越强,且辐射波长越短。

2.成像系统工作流程:红外热成像仪主要由红外光学物镜、红外探测器、信号处理单元组成。首先,红外光学物镜收集物体辐射的红外线,将其聚焦于红外探测器;部分传统设备需搭配光机扫描系统对目标进行逐点扫描(当前先进的焦平面技术已省去该环节,可直接捕获完整热像);随后,探测器将红外辐射能转化为电信号,经放大、数字化处理后生成“热像图”——图中不同颜色对应不同温度(通常以红色、黄色表示高温区域,蓝色、紫色表示低温区域),直观呈现目标的温度分布特征。

(二)典型应用场景

红外成像技术的核心优势在于“无光照环境适配性强、可检测温度分布”,广泛应用于电力、医疗、建筑等领域:

电力系统巡检:输电线路接头、变压器绕组等部件若出现故障(如接触不良、过载),会因电阻增大导致局部温度升高。通过红外热像仪可快速定位这些“热点”,及时开展维护作业,避免设备烧毁、线路跳闸等事故。

医疗辅助诊断:人体病变部位(如炎症、肿瘤)的代谢活动与正常组织存在差异,会伴随局部温度变化。红外热成像技术可通过检测人体表面温度分布,辅助开展乳腺疾病、关节炎等病症的初步筛查,具备无接触、无电离辐射的技术优势。

建筑节能检测:在建筑领域,红外热像仪可检测墙体、窗户、屋顶的热泄漏情况——热像图中温度异常偏低的区域,通常对应建筑保温层破损或密封不严的部位,为建筑节能改造提供精准定位依据。

四、多波段成像技术的协同应用与发展趋势

(一)不同波段成像技术的核心差异

通过对比紫外、可见光、红外成像技术的关键参数与应用特征,可清晰梳理其核心差异,具体如下表所示:

(二)多波段协同成像的应用实践

单一波段成像技术在复杂场景下的局限性日益凸显,“多波段协同成像”已成为光学工程领域的重要发展方向——通过融合不同波段的技术优势,可实现更全面、精准的目标感知:

智能安防系统:可见光摄像头在日间实现人员面部特征、物体细节的精准识别;红外热成像摄像头在夜间、大雾等低能见度环境下,通过检测热源目标(如非法入侵人员)实现动态监测;二者协同可达成24小时全天候安防覆盖,提升系统可靠性。

自动驾驶技术:可见光摄像头负责识别交通信号灯、道路标识、行人轮廓;红外摄像头在雨雾、夜间环境下探测前方障碍物(如行人、动物);部分高端车型搭载的紫外摄像头可检测前方高压线路,避免碰撞风险;多波段数据融合为自动驾驶提供多维度环境感知支撑。

工业无损检测:在金属构件、复合材料检测中,首先通过红外成像定位内部“热缺陷”(如裂纹、空洞导致的温度异常),初步确定缺陷范围;再通过紫外成像或可见光成像细化缺陷尺寸、形态,实现“宏观定位+微观分析”的全流程检测,提升检测精度与效率。

(三)技术发展趋势

随着光学器件、传感器技术与信号处理算法的不断革新,不同波段成像技术正朝着“微型化、高精度、低成本”的方向持续演进:

紫外成像领域:探测器灵敏度将进一步提升,可实现对微弱宇宙紫外信号、微小放电信号的高效捕获;光学系统的小型化设计将推动紫外成像设备向便携式、轻量化方向发展,拓展其在野外巡检、应急检测等场景的应用。

可见光成像领域:高动态范围(HDR)技术、超高清像素(如亿级像素)技术将逐步普及,解决强光、逆光环境下的成像难题;同时,低光照成像性能的优化将提升设备在弱光环境下的图像质量,满足更多复杂场景需求。

红外成像领域:探测器的温度分辨率与空间分辨率将持续突破,可实现更细微温度差异的检测;成本控制技术的成熟将推动红外成像设备从工业、医疗领域向消费级市场延伸,例如家用红外热像仪可用于家电故障检测、家居安全监测等场景。

从紫外波段的“放电信号捕捉”,到可见光波段的“色彩细节还原”,再到红外波段的“温度分布解读”,不同波段的光学成像技术共同构建了多维度的光谱视界。随着技术的深度融合与创新,未来成像技术将在科学研究(如深空探测、微观生物观测)、工业生产(如智能manufacturing、无人检测)、民生服务(如智慧医疗、智能家居)等领域发挥更重要的作用,为人类认识世界、改造世界提供更强大的技术工具。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12