Camera成像原理与流程解析:从光线到图像的技术实现

相机捕捉景物并生成图像的过程看似简便,实则是光学、电子技术与算法深度协同的复杂系统工程。对于图像质量工程师而言,精准掌握Camera成像原理是开展画质优化、问题排查工作的核心基础;对于从事相关技术研发或应用的人员,理解这一过程也有助于更科学地运用成像设备、提升图像输出质量。本文将从成像系统的核心组成模块入手,系统拆解光线转化为数字图像的完整技术流程,梳理关键技术环节的作用机制。

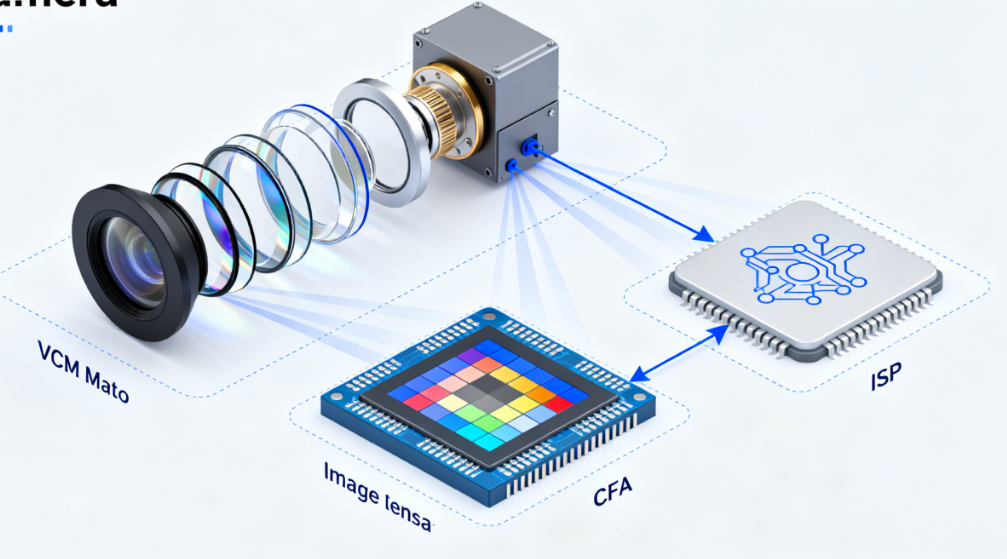

一、成像系统的三大核心组成模块

Camera成像系统的核心功能是实现“光线信号→电信号→数字图像”的转化,这一过程依赖三个关键模块的协同工作,各模块功能明确且互为支撑,共同决定成像质量的基础水平。

1.光学系统(Lens):光线的汇聚与调控单元

光学系统并非单一透镜,而是由多片不同材质(光学玻璃或高透树脂)的透镜组成的“透镜组”,并搭配VCM(音圈马达)构成完整的光学调控单元。其核心技术作用体现在两个方面:

光线汇聚与矫正:基于透镜折射原理,将环境中分散的光线进行汇聚与矫正,消除球差、色差、畸变等光学误差,确保光线能够精准投射至后续的图像传感器感光面,形成清晰的初始光学像。这一过程需通过多片透镜的曲率设计、材质搭配实现,例如采用非球面透镜减少球差,通过不同色散系数的透镜组合抵消色差。

自动对焦驱动:VCM作为透镜组的动力执行部件,基于电磁感应原理工作——线圈通电后在磁场中产生线性驱动力,带动部分透镜组沿光轴方向前后移动。当被摄物体距离变化时,系统通过相位对焦、反差对焦等测距方式获取距离信息,驱动VCM调整透镜位置,使光线始终在图像传感器上形成清晰成像,实现自动对焦(AF)功能。目前主流的线性VCM可将对焦响应时间控制在毫秒级,满足动态场景抓拍需求。

2.图像传感器(Sensor):光信号到电信号的转换单元

图像传感器是实现“光电转换”的核心器件,其本质是布满百万级甚至亿级“光电二极管”的半导体芯片,每个光电二极管对应一个图像像素,构成感光阵列。为确保像素能识别色彩并提升感光效率,Sensor表面需覆盖两层关键结构:

彩色滤光片阵列(CFA):目前应用最广泛的是Bayer阵列,其像素排列比例为“2绿1红1蓝(RGGB)”。该设计基于人眼视觉特性——人眼对绿色光的敏感度约为红色、蓝色的两倍,更多绿色像素可提升图像亮度细节的还原度,优化视觉观感。CFA的核心作用是对入射光线进行“单色过滤”,使每个像素仅能接收R、G、B中的一种单色光,为后续色彩还原提供基础数据。

微透镜阵列:在CFA上方,每个像素对应一个微透镜。其功能是对穿过CFA的单色光进行二次汇聚,将光线集中引导至下方的光电二极管,减少光线散射损耗。由于光电二极管对光子的接收容量存在上限(该上限称为“满阱容量”,类比容器的最大容积),微透镜可显著提升光电二极管的光子吸收效率,进而增强Sensor的进光能力与动态范围。

3.图像信号处理器(ISP):数字图像的优化与输出单元

图像传感器输出的原始数据(RawData)仅为“未加工的数字信号”,需通过ISP的算法处理才能转化为符合视觉需求的彩色图像。ISP相当于数字图像的“优化处理中心”,其核心任务是修复Sensor输出数据的缺陷、优化图像画质,主要技术环节包括:坏点修复(消除Sensor硬件缺陷导致的异常像素)、白平衡调整(校正环境光色温引起的色彩偏移)、降噪处理(抑制高感光度下的电路噪声与光子噪声)、锐化增强(提升物体边缘细节清晰度)、色彩映射(优化色彩饱和度与还原度)等。若无ISP的处理,即使Sensor性能优异,输出图像也会存在偏色、噪声明显、细节模糊等问题,无法满足实际应用需求。

二、Camera成像的六大关键技术流程

结合光线的传播路径与信号转化逻辑,Camera成像过程可拆解为六个连续的技术环节,每个环节均对应特定的功能目标,共同完成从光线到数字图像的转化。

步骤1:光学系统的光线汇聚与对焦校准

当成像设备启动后,光学系统首先接收环境光线:不同方向的光线穿过透镜组时,经多片透镜的折射与误差矫正,向图像传感器的感光面汇聚。同时,系统通过测距模块(如相位对焦模块、反差检测模块)获取被摄物体的距离信息,驱动VCM快速调整透镜组的位置——直至光线在Sensor感光面上形成清晰、无畸变的光学像,完成“光线的定向与聚焦”,为后续信号转换奠定基础。

步骤2:IR滤光片的红外光过滤

图像传感器存在“光谱响应范围过宽”的特性:其不仅对可见光(波长400760nm)敏感,还会响应人眼不可见的红外光(波长760nm以上)。若红外光进入Sensor参与成像,会导致图像色彩严重偏移(例如白色物体呈现淡红色、蓝色天空呈现灰蓝色)。为解决这一问题,需在光学系统与Sensor之间设置IR滤光片(红外截止滤光片),其通过光学镀膜技术实现“可见光透过、红外光截止”的功能,确保进入Sensor的光线仅为纯净的可见光,从源头避免色彩失真。

步骤3:图像传感器的光电信号转换

光线穿过IR滤光片后,依次经过Sensor表面的CFA与微透镜:

首先,CFA对光线进行单色过滤,使每个像素仅接收R、G、B中的一种单色光;

随后,微透镜将单色光汇聚至下方的光电二极管,光电二极管在“曝光时间”(如1/1000秒、1秒等,由成像系统根据环境光强设定)内持续吸收光子,每吸收一个光子即产生一个自由电子,电子不断积累形成“电荷信号”——电荷总量与入射光线的强度呈正相关(强光下电荷积累多,弱光下电荷积累少);

曝光结束后,Sensor内部的控制电路按照预设的读出方式(如逐行读出、隔行读出)读取每个像素的电荷信号,并将其转换为对应的模拟电压信号。若环境光过弱导致电压信号幅值较低,系统会通过“模拟增益(Again)”对信号进行放大,但需注意:模拟增益的提升会同时放大电路噪声,可能导致图像出现“雪花状”噪声点,因此需在信号强度与噪声控制间平衡。

步骤4:AD转换器的模拟数字信号转换

模拟电压信号虽能反映光线强度,但存在易受电磁干扰、信号稳定性差、无法直接被算法处理等问题,需通过AD转换器(模拟数字转换器)进行信号格式转换。AD转换器的核心功能是将放大后的模拟电压信号转化为离散的数字灰度值,例如采用12位AD转换时,灰度值范围为04095;采用14位AD转换时,灰度值范围扩展至016383。AD转换的位数直接影响图像的明暗细节还原能力——位数越高,可区分的灰度等级越多,暗部纹理、高光过渡等细节的呈现越细腻。

步骤5:BayerRawData的生成与输出

当所有像素的模拟信号均完成AD转换后,图像传感器按照标准化的数据格式(如DNG、CR2等Raw格式)对数字灰度值进行打包,形成“BayerRawData”。此时的Raw数据具有两个显著特征:一是每个像素仅包含单一颜色(R/G/B)的灰度信息,整体呈现“彩色马赛克”结构;二是由于缺乏色彩插值与优化处理,若通过普通图像查看软件直接打开,系统会默认以灰度值显示,因此呈现为黑白图像,而非实际的彩色效果。

步骤6:ISP的图像优化与成品输出

BayerRawData需传输至ISP,通过“ISPPipeline(图像信号处理流水线)”的多环节算法优化,最终转化为可直接应用的彩色图像,具体流程包括:

1.去马赛克(Demosaicing):基于相邻像素的颜色信息,通过插值算法计算每个像素的完整RGB色彩值,消除“马赛克”结构,形成连续的彩色图像;

2.坏点修复:识别Sensor硬件缺陷导致的“亮点”“黑点”等异常像素,采用周边正常像素的均值或插值结果替换,确保图像一致性;

3.白平衡调整:根据环境光色温(如日光、白炽灯、荧光灯等),调整R、G、B三色通道的增益比例,使白色物体在不同光线下均呈现标准白色,避免色彩偏移;

4.降噪处理:针对高ISO或弱光环境下的噪声(包括亮度噪声与色彩噪声),采用多帧合成、高斯滤波、双边滤波等算法抑制噪声,同时保留图像细节;

5.锐化增强:通过边缘检测算法识别物体轮廓,对边缘区域进行对比度提升,增强图像细节的清晰度;

6.色彩与压缩:调整图像的色彩饱和度、对比度,优化视觉效果;最后按照JPG、PNG等通用图像格式进行压缩,平衡图像质量与文件体积,输出最终的成品图像。

三、常见技术疑问解析:为何Raw图直接查看呈黑白?

在实际应用中,部分使用者可能会产生疑问:若图像传感器表面覆盖CFA,理论上Raw数据应包含彩色信息,为何直接通过普通软件查看时呈现为黑白?

核心原因在于Raw数据的“未加工特性”:一方面,Raw数据中每个像素仅包含单一颜色(R/G/B)的灰度值,缺乏完整的RGB三色信息,无法直接构成彩色图像;另一方面,普通图像查看软件不具备“去马赛克”等色彩插值功能,仅能读取像素的灰度值并以黑白模式显示。若需查看Raw数据的彩色效果,需通过专业图像处理软件(如AdobeLightroom、CaptureOne)加载对应的色彩配置文件,完成去马赛克与色彩还原后,才能呈现出正常的彩色效果。

四、总结

Camera成像过程是光学、电子与算法技术深度融合的体现,从光线进入镜头到最终输出彩色图像,每个环节均需精准控制——光学系统的对焦与光线矫正决定成像清晰度,图像传感器的光电转换决定信号保真度,ISP的算法优化决定画质最终表现。对于技术从业者而言,掌握这一原理不仅有助于定位“偏色”“对焦失准”“噪声过大”等画质问题的根源,更能为成像系统的设计、优化提供理论支撑;对于普通使用者,理解成像流程也能更科学地调整拍摄参数(如曝光时间、ISO等),提升图像拍摄质量。

作为数字成像技术的基础,Camera成像原理是后续技术升级(如大尺寸Sensor、计算摄影、多摄融合等)的核心依据,深入理解其技术逻辑,对推动成像技术的应用与创新具有重要意义。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12