工业机器视觉光源选型与打光技术全解析:从原理到实战应用

在工业机器视觉系统的构建与运行过程中,光源选型及打光技术是决定后续图像处理工作成效的核心环节。科学合理的照明方案能够显著降低算法开发与应用的难度,有效提升检测精度与系统运行稳定性;反之,若光源选择不当或打光方式不合理,极易引发缺陷漏检、尺寸测量偏差等问题,进而影响整个生产流程的效率与产品质量管控水平。本文将从光源辅助元件、互补光原理、核心光源类型及光源控制器四个关键维度,系统剖析工业机器视觉领域中光源应用的内在逻辑,为各类实际检测场景提供专业、可落地的选型指导。

一、光源辅助元件:实现光线精准筛选的核心光学组件

在复杂的工业检测环境中,单一光源往往难以满足高精度检测需求,需搭配偏振片、滤光片等辅助元件,针对性解决反光、杂光干扰等问题。这两类元件的核心差异在于其筛选光线的维度不同,具体特性与应用如下:

1.偏振片:消除非金属表面反光的关键设备

自然光的振动方向在垂直于光传播方向的平面内呈随机分布状态,而在工业机器视觉成像过程中,非金属表面(如玻璃、水面、塑料外壳等)产生的反射光多为部分偏振光,其振动方向平行于反射面,该类反射光会导致图像出现眩光、细节模糊等问题,严重影响检测准确性。

偏振片的工作原理基于其内部特殊的分子结构:其内部含有大量平行排列的细长分子(如碘分子、经定向拉伸处理的聚乙烯醇分子)。这些分子具备选择性吸收特性,能够吸收振动方向与分子排列方向平行的光线,仅允许振动方向与分子排列方向垂直的光线通过。在实际应用场景中,只需将偏振片的偏振方向调整至与反射光振动方向垂直,即可大幅削弱反射光的强度。例如,在玻璃盖板表面缺陷检测作业中,加装偏振片后,可清晰观察到原本被反光掩盖的划痕、杂质等缺陷;在食品包装检测流程中,能够有效消除塑料薄膜表面的反光干扰,准确识别印刷图案的套色偏差问题。

2.滤光片:依据波长筛选光线的专业光学元件

与偏振片通过筛选“光线振动方向”实现光学优化不同,滤光片的核心功能是依据光线波长进行选择性吸收或透过。其制作材质(如特殊光学玻璃、高性能光学塑料)对特定波长的光线具有强烈吸收特性,仅允许目标波长范围内的光线通过。以常见的单色滤光片为例,红色滤光片可吸收蓝光与绿光,仅让红光穿透;蓝色滤光片则仅保留蓝光,吸收其他波长的光线。

滤光片在工业机器视觉检测中的典型应用场景,主要集中在“突出特定颜色特征”与“消除颜色干扰”两类任务中。在农业产品分拣领域(如番茄成熟度检测),使用红色滤光片可强化成熟番茄的红色特征,使其与未成熟的绿色果实形成鲜明对比,便于分拣设备精准识别;在电子元件引脚检测工作中,若引脚为镀金材质(对红光反射较强),搭配绿色滤光片可有效削弱引脚的反光强度,避免其与绿色基板产生视觉混淆,从而提升引脚位置识别的精度。

需特别强调的是,对于测量类检测项目,由于其对成像精度要求极高,通常建议搭配远心镜头或低畸变镜头与背光源组合使用,同时结合滤光片或偏振片进一步优化图像质量,确保尺寸测量误差能够控制在微米级范围内,满足高精度检测需求。

二、互补光原理:调控物体反射效果的科学依据

在光学与色彩理论体系中,互补光是指两种特定波长的光线,按照适当比例混合后可形成白光(或中性灰光)的一对光,这两种光也被称为“互补色光”。利用互补光的特性,能够精准调控被测物体的反射效果,从而满足不同检测目标的实际需求。

1.同色光照射:突出物体特征的高亮照明方案

物体呈现特定颜色的本质原因,是其对该颜色光线的反射率远高于对其他颜色光线的反射率。基于这一原理,当使用与物体颜色相同的光线照射时,物体将反射大量该波长的光线,呈现出高反光状态,进而使物体的轮廓、表面细节等特征得到显著突出。

在工业检测实践中,该方案广泛应用于“强化物体特征”的场景。例如,在红色塑胶零件的表面瑕疵检测中,采用红光照射,零件表面的划痕、凹陷等缺陷会因反光差异而清晰显现,便于检测系统准确识别;在锂电池极片检测流程中,极片主体通常为黑色,若需检测极片上红色活性物质涂层的质量,使用红光照射可使活性物质区域呈现高亮状态,从而便于技术人员判断涂层的覆盖均匀性与边缘完整性。

2.互补光照射:降低干扰的暗场照明方案

当两种光线为互补色关系时,物体对其中一种光线的吸收率会显著提升,反射率则相应降低,进而呈现出较暗的状态。在常见的色彩组合中,红色与青色、青色与品红色、黄色与蓝色均为典型的互补色对。

这一特性在“消除物体本身颜色干扰”的检测任务中具有重要应用价值。以红色物体表面涂层厚度测量为例,若直接采用白光照射,红色物体本身的强反射光线会掩盖涂层的反光信号,导致涂层厚度测量出现较大偏差;而改用青色光(红色的互补色)照射时,红色物体将大量吸收青色光,其反射信号强度显著减弱,此时涂层的反光信号成为图像中的主要信号,技术人员可基于该信号精准计算涂层厚度。此外,在透明容器内液体检测场景中,若容器为绿色,使用紫色(绿色的互补色)光照射,可有效降低容器壁的反光强度,清晰观察液体内部是否存在杂质、气泡等问题。

三、核心光源类型及应用场景:适配不同检测需求的照明方案

工业机器视觉领域的光源类型丰富多样,不同类型的光源在结构设计、照射方式及光学特性上存在显著差异,其适用的检测场景与应用方式也各不相同。以下将对同轴光源、角度照射光源、圆顶光源、背光源、条形光源及环形光源六种核心光源类型进行详细解析。

1.同轴光源:解决高反光平面物体检测难题

结构与照射方式

同轴光源的结构设计具有特殊性,光源从侧面发射光线,经反射镜反射后垂直照射至物体表面,相机则透过上表面的透明玻璃获取物体表面的图像信息。

核心优势与适用场景

其核心优势在于能够有效解决高反光、平面物体的细节检测问题,使物体表面在成像过程中呈现出均匀的亮度,避免出现局部过亮或过暗的情况。基于这一优势,同轴光源主要适用于光滑平面、高精度、低反光干扰的检测需求,例如金属薄片表面划痕检测、玻璃基板印刷图案完整性检测、半导体芯片表面缺陷检测等场景。

局限性与使用建议

同轴光源的应用场景存在一定局限性,对于曲面物体、大型物体或对检测成本有较高性价比要求的场景,单独使用同轴光源难以达到理想检测效果,需搭配环形光源、条形光源等其他类型光源共同使用。在实际选型过程中,需结合被测物体的材质特性(如金属、塑料、玻璃)、形状特征(平面、曲面)以及具体检测目标(缺陷识别、尺寸测量、图案验证)进行综合判断,确保照明方案的合理性。

2.角度照射光源:强化立体结构与表面纹理检测

结构与照射方式

角度照射光源通常由两组或多组光源组成,光源按照特定角度投射至物体表面,通过调整光源与物体之间的角度,实现对物体不同区域的针对性照明。

核心价值与适用场景

其核心价值在于能够强化物体的立体结构特征,突出表面纹理与高度差,使物体的轮廓线条更加清晰。该类型光源适用于非平面物体、粗糙表面或需要进行轮廓检测的场景,例如塑胶容器的外观缺陷检查、工件螺孔定位检测、电子元件管脚完整性检查、液晶面板校正等。在实际应用中,角度照射光源在一定工作距离范围内,能够实现光束集中、亮度高、均匀性好的照明效果,且照射面积与检测需求的匹配度较高。

局限性与使用建议

角度照射光源的主要缺陷源于阴影的不可控性以及对物体姿态的敏感性:若光源角度调整不当,易在物体表面形成不规则阴影,影响缺陷识别;同时,物体摆放姿态的微小变化也可能导致照明效果出现较大差异。因此,在实际应用中,需根据物体的形状(平面/曲面)、表面特性(光滑/粗糙)、检测目标(缺陷/轮廓/纹理)选择合适的照射角度,必要时与同轴光、环形光等其他类型光源组合使用,以平衡照明效果与检测稳定性。

3.圆顶光源:实现复杂形状物体均匀照明

结构与照射方式

圆顶光源(通常也称为球积分光源)的结构呈碗状,光线经圆顶内壁多次漫反射后,从各个角度均匀照射至物体表面,避免了传统直射光源易产生光斑或明暗不均的问题。

核心优势与适用场景

其核心优势在于能够确保物体表面亮度一致,尤其适用于表面凹凸不平、带有纹理或形状复杂的物体检测。例如,在检测曲面金属表面的文字、标识时,圆顶光源通过360°底部发光,经碗状内壁反射形成球形均匀光照,可使金属表面的文字清晰成像,避免因曲面弧度导致的局部照明不足;在塑料零件的表面缺陷检测中,能够有效消除零件表面纹理带来的反光差异,准确识别划痕、凹陷等缺陷。

4.背光源:专注轮廓检测与透明物体缺陷识别

结构与照射方式

背光源的照明方式为从物体背面发射光线,相机位于物体正面,通过接收穿透物体或经物体边缘反射的光线获取图像,其核心在于利用光线的透射与遮挡关系,突出物体的轮廓特征。

核心优势与适用场景

背光源的核心优势集中在“轮廓检测”与“透明物体内部缺陷检测”两大领域,具体应用场景包括:

尺寸测量:用于检测垫片、密封圈、薄片金属件等的外形尺寸(如长度、宽度、直径)、边缘直线度、圆度等参数,依赖清晰的轮廓线确保测量精度;

透明/半透明物体检测:适用于玻璃制品(如玻璃瓶瓶口裂纹、瓶身气泡、玻璃盖板内部杂质)、镜片划痕(需结合特定角度)的检测;

塑料/薄膜检测:可检测塑料薄膜的破洞、厚度不均,以及塑料瓶的瓶壁凹陷、瓶口变形(透明瓶身在背光源照射下轮廓清晰可见);

电子屏/显示器检测:用于检测液晶面板的背光均匀性、玻璃基板的边缘缺陷。

背光源凭借成本低、成像对比度高的优势,在工业机器视觉检测的“轮廓识别”与“透明物体检测”场景中不可或缺,是自动化生产流程中尺寸测量、产品完整性筛选的核心光源设备。

选型与使用建议

在选择和使用背光源时,需遵循以下原则,以确保检测效果:

1.根据被测物体的大小选择规格适配的背光源,避免因光源尺寸过大造成成本浪费,或尺寸过小无法覆盖检测区域;

2.由于背光源四周受外壳遮挡,其边缘区域亮度低于中间部位,因此应尽量避免将检测目标放置在背光源的边缘位置;

3.在进行轮廓检测时,优先选用波长短的光源(如蓝光、紫光),因短波长光源的衍射性较弱,可有效避免图像边缘产生重影,提升图像对比度;

4.背光源与检测目标之间的距离需通过实际调试确定最佳值,并非距离越近或越远效果越好,需结合具体检测需求平衡照明强度与轮廓清晰度;

5.检测液体时,可将背光源侧立使用,利用光线的透射特性清晰观察液体内部状态;

6.对于圆轴类、螺旋状等具有特殊形状的产品,应优先选用平行背光源,以确保物体轮廓成像均匀、清晰。

5.条形光源:灵活适配局部特征强化检测

结构与照射方式

条形光源是工业机器视觉领域应用广泛的基础光源类型,其结构通常由一排或多排LED灯珠组成,呈长条形分布。该类型光源可单独使用,也可根据检测需求组合成不同角度(如0°、45°、90°)对物体进行照射,照明方向的可控性较强。

核心特点与适用场景

条形光源的核心特点围绕照明方向可控、针对性强化局部特征展开:通过调整光源角度,可使光线沿物体边缘或表面纹理方向照射,有效增强边缘与背景的对比度,或凸显物体表面的划痕、凹凸、字符等细节特征。基于这些特点,条形光源在需要强化边缘、线性特征或大面积平面检测的场景中表现优异,例如金属板材的边缘缺陷检测、印刷品的文字清晰度检测、电子元件的引脚排列检测等,是工业视觉系统中常用的“多功能基础光源”。

使用建议

在使用条形光源时,需注意以下事项:其一,条形光源的照射宽度应大于检测距离,若照射宽度不足,可能因检测距离过远导致照明亮度不足,或因距离过近造成辐射面积无法覆盖检测区域;其二,若检测物体为高反光材质(如镜面金属、光滑塑料),建议在光源前方加装漫反射板,以降低眩光对成像质量的影响,确保缺陷特征清晰可见。

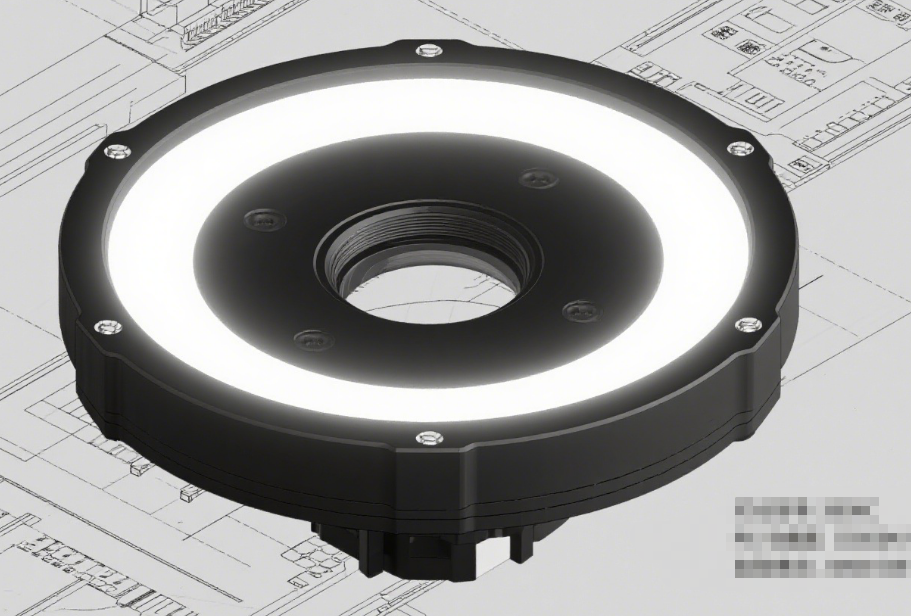

6.环形光源:满足中心区域均匀照明需求

结构与照射方式

环形光源是工业机器视觉领域的常用光源类型,其结构为LED灯珠呈环形排列(分为单环或多环设计),光线从物体四周向中心区域照射,形成对中心检测区域的环绕式照明。

核心优势与适用场景

环形光源的核心优势在于能够实现中心区域的均匀受光,有效减少阴影产生,同时强化物体边缘与轮廓特征,提升形状、位置识别的精度。此外,其适配性较强,尤其适合圆形或中心对称物体的检测,可避免因照明角度偏差导致的成像不均;且其中空结构设计可直接套在镜头外部,安装与集成便捷性较高。基于这些优势,环形光源常用于平面物体表面检测(如PCB板表面焊盘缺陷检测)、圆形零件尺寸测量(如轴承内径检测)、中心对称物体的位置定位(如螺丝头部检测)等场景。

局限性与使用建议

环形光源也存在一定局限性:对于高反光物体,其环绕式照明易产生眩光,掩盖物体表面的缺陷特征;对于曲面物体,可能出现凸起部位过亮、凹陷部位偏暗的照明不均问题;同时,物体的中心孔洞或凹陷区域易出现欠曝现象,导致细节难以捕捉;此外,环形光源的尺寸固定,相较于可灵活组合的条形光源,其适配性较低。在实际应用中,需根据检测物体的材质、形状及检测目标,判断是否适用环形光源,或是否需要与其他类型光源组合使用,以弥补其局限性。

四、光源控制器:保障光源稳定输出的核心设备

光源控制器是工业机器视觉系统中调节光源亮度、控制发光模式的核心设备,通过精准控制光源的电流或电压,确保光线稳定输出,其性能直接影响机器视觉检测的精度与稳定性。以下从核心功能、类型特点及应用场景三个方面对光源控制器进行详细解析。

1.亮度调节功能:适配不同物体反光特性

亮度调节是光源控制器的最基础功能,通过旋钮、按键或软件(如PLC、上位机)可实现光源亮度0100%的连续可调,能够根据不同物体的反光特性灵活调整照明强度,以达到最佳成像效果。例如,在检测黑色塑料件时,由于黑色物体对光线的吸收能力较强,需调高光强以增强缺陷与背景的对比度,确保缺陷特征清晰显现;而在检测镜面金属件时,因金属表面反光强烈,需降低光强以避免眩光产生,防止缺陷被掩盖。

2.发光模式控制功能:满足动态与静态检测需求

光源控制器支持常亮、频闪、触发同步等多种发光模式,能够满足不同检测场景下的动态与静态检测需求,具体功能与应用如下:

常亮模式:该模式下光源持续发光,适用于静态物体检测场景,如显微镜下的零件细节观察、固定工位的产品外观检测等;

频闪模式:通过高频闪烁(如1000Hz)的方式控制光源亮灭,一方面可降低光源的发热程度,延长光源使用寿命,另一方面可配合高速相机实现对运动物体的抓拍。频闪模式是解决高速动态成像模糊问题的核心技术,通过“瞬间点亮+同步控制”的方式冻结运动物体的状态,确保成像清晰。例如,在流水线高速传送的零件检测中,或对高速旋转的齿轮进行成像时,频闪模式可有效避免因物体运动导致的图像模糊;

触发同步模式:该模式下,光源控制器接收外部信号(如相机快门信号、传感器触发信号),控制光源在相机曝光的瞬间点亮,从而避免运动模糊。例如,在检测高速旋转的瓶盖时,通过将光源与相机进行同步触发控制,可确保每次曝光时瓶盖处于清晰的成像位置,实现对瓶盖表面缺陷的准确检测。

为进一步明确频闪模式与触发同步模式的差异,下表从核心目标、控制对象、依赖关系及典型场景四个维度进行对比分析:

| 对比维度 | 频闪模式 | 触发同步模式 |

|---|---|---|

| 核心目标 | 解决动态物体成像模糊问题(通过瞬间亮灯冻结物体运动状态) | 解决设备间动作错位问题(通过时间对齐实现光源、相机等设备协同工作) |

| 控制对象 | 光源的亮灭模式(包括亮灯时间、闪烁频率) | 光源、相机、运动机构等多设备的协同时机 |

| 依赖关系 | 高效应用需依赖触发同步模式(若缺乏同步控制,易出现光源亮灭与相机曝光不同步的问题) | 可用于控制频闪光源,也可控制常亮光源,适用范围更广 |

| 典型场景 | 高速旋转的齿轮成像、流水线高速传送零件的缺陷检测 | 高速旋转瓶盖的表面缺陷检测、运动机构定位后的产品检测 |

3.多通道独立控制功能:适配复杂检测场景

多通道光源控制器(如4通道、8通道控制器)具备独立调节不同光源的功能,可分别对多个光源(如环形光源与条形光源的组合、多组条形光源的组合)的亮度与发光模式进行控制,能够灵活适配复杂的检测场景。例如,在同时检测物体表面缺陷与边缘尺寸的场景中,可通过多通道控制器分别调节用于表面检测的环形光源亮度,以及用于边缘检测的条形光源亮度,确保两种检测目标均能达到最佳成像效果;在大型平面物体的大面积检测中,可通过多通道控制器控制多组条形光源协同工作,实现对检测区域的均匀照明,避免因单一光源照明范围不足导致的检测盲区。

五、总结与选型建议

工业机器视觉光源选型与打光技术是一项系统性工作,需结合检测需求、物体特性及设备协同能力综合判断。在实际选型过程中,可遵循以下流程与原则:

1.明确检测目标:首先确定检测任务的核心需求,是缺陷识别、尺寸测量、轮廓检测还是颜色判断,不同检测目标对光源的光学特性要求存在差异;

2.分析物体特性:详细了解被测物体的材质(金属、塑料、玻璃等)、形状(平面、曲面、复杂结构)、表面特性(光滑、粗糙、高反光)及颜色特征,这些因素直接决定了光源类型、照射方式及辅助元件的选择;

3.初步筛选光源类型:根据检测目标与物体特性,初步筛选适配的光源类型(如平面高反光物体优先考虑同轴光源,透明物体检测优先考虑背光源);

4.搭配辅助元件:若存在反光、杂光干扰,需考虑搭配偏振片、滤光片等辅助元件;若需控制物体反射效果,可基于互补光原理选择合适的光源颜色;

5.选择光源控制器:根据光源数量、发光模式需求(静态/动态),选择单通道或多通道控制器,确保光源输出稳定且与相机、运动机构协同工作;

6.实际调试优化:通过现场调试调整光源角度、亮度、距离等参数,结合图像处理效果进行优化,最终确定最佳照明方案。

通过科学的选型流程与严谨的技术分析,可构建高效、稳定的工业机器视觉照明系统,为后续图像处理与检测算法的应用奠定坚实基础,推动工业自动化检测精度与效率的持续提升。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12