激光器温度控制具体标准是什么?

激光器的温度控制标准因具体应用和激光器类型而异,但通常包括以下几个方面:

一、温度控制范围

一般范围:对于许多激光器,温度控制范围通常在10℃至40℃之间。然而,某些特定应用可能需要更宽的温度范围,例如在极端环境下的应用可能需要更低或更高的温度控制范围。

二、温度控制精度

高精度要求:在一些高精度应用中,如原子物理实验和量子科学仪器,温度控制精度需要达到±0.01℃。例如,基于光电二极管(PD)的温度控制系统可以实现优于±5 mK的稳定度。

一般应用:对于一些常规应用,温度控制精度可能在±0.1℃至±1℃之间。

三、温度稳定性

长期稳定性:在长时间运行中,温度稳定性通常要求在±0.02℃至±0.03℃之间。例如,某些系统在2小时连续工作情况下,温度控制精度可以达到±0.03℃。

四、控制方法

传感器选择:常用的温度传感器包括热敏电阻、热电偶和热电阻等。选择合适的传感器类型取决于所需的精度和响应速度。

控制算法:常用的控制算法包括PID(比例积分微分)控制。一些先进的系统可能采用自适应PID或模糊控制算法以提高控制精度和稳定性。

五、实现方式

制冷和加热元件:使用半导体制冷芯片(TEC)作为执行器,通过改变电流的大小和方向来实现对激光器温度的精确控制。

反馈机制:通过集成的光电二极管或其他反馈元件监测激光器的实际温度,并与设定温度进行比较,实现闭环控制。

这些标准和方法确保了激光器在不同环境和应用中的稳定性和性能。具体实施时,需要根据激光器的类型和应用场景选择合适的温度控制策略和设备。

-

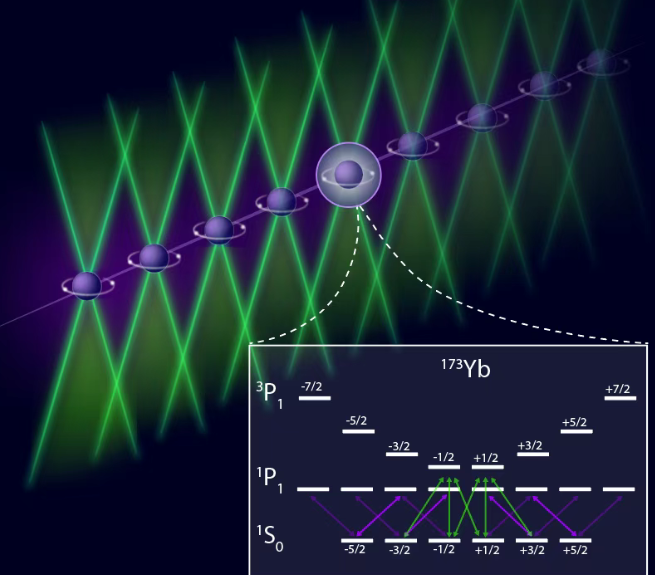

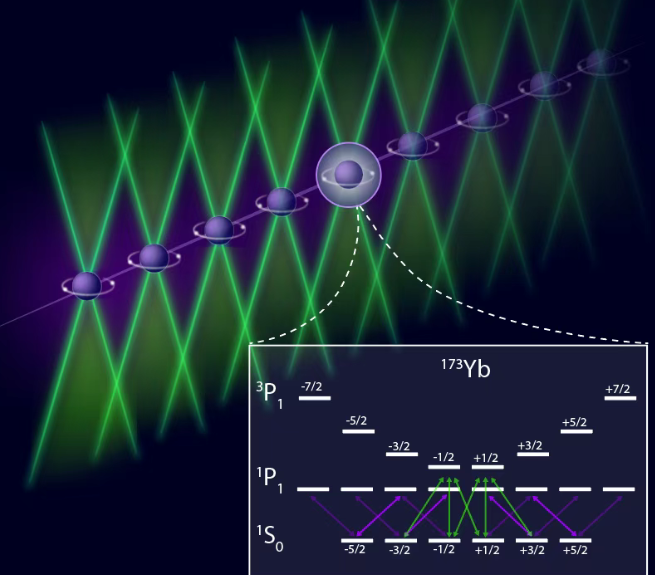

微秒级单原子成像技术实现突破性进展,赋能量子科技前沿创新

2026年1月,意大利与德国联合研究团队(以意大利里雅斯特大学FrancescoScazza教授为核心)在国际顶级学术期刊《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters,135.203402,DOI:10.1103/n3bg-7yw7)发表重磅研究成果,成功研发出一种基于荧光显微镜的高速单原子成像新技术。该技术以微秒级检测速度、近无损特性及高置信度表现,突破了传统单原子成像技术的瓶颈,为量子计算、量子计量、原子钟研发等前沿领域的发展提供了关键支撑。

2026-01-19

-

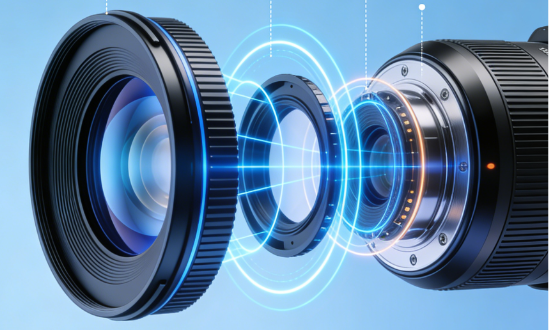

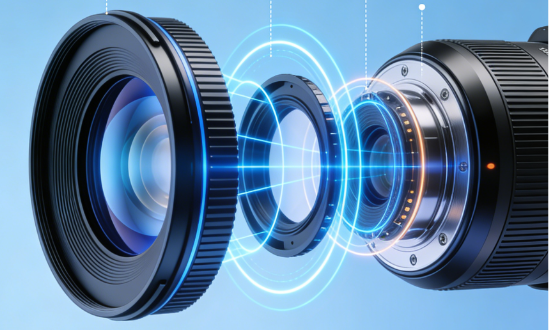

相机镜头核心参数解析:光圈、孔径与焦距的关联及应用

在摄影技术中,镜头的光圈、孔径与焦距是决定成像质量的核心参数,三者相互关联、协同作用,直接影响画面的亮度、景深与虚化效果。深入理解其内在逻辑与应用规律,是提升摄影创作水平的重要基础。本文将系统解析三者的定义、关联及实践价值,为摄影爱好者提供专业参考。

2026-01-19

-

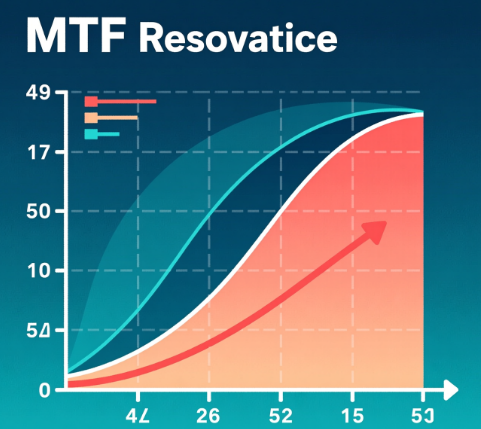

轴上MTF和分辨率有何直接关系?轴上MTF与分辨率的直接关系探析

在光学成像系统的设计与评估中,调制传递函数(ModulationTransferFunction,MTF)被广泛视为衡量成像质量的核心指标。其中,轴上MTF(On-axisMTF)特指光学系统对位于光轴中心视场目标的对比度传递能力,其与分辨率之间存在紧密而本质的联系。本文旨在从理论与工程应用两个层面,系统阐述二者之间的直接关系。

2026-01-19

-

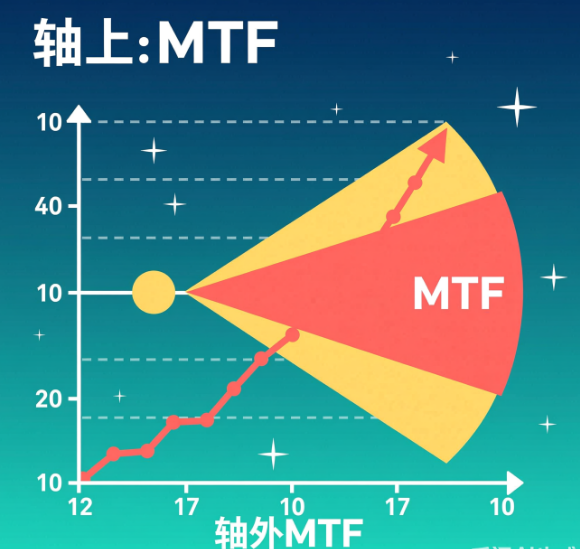

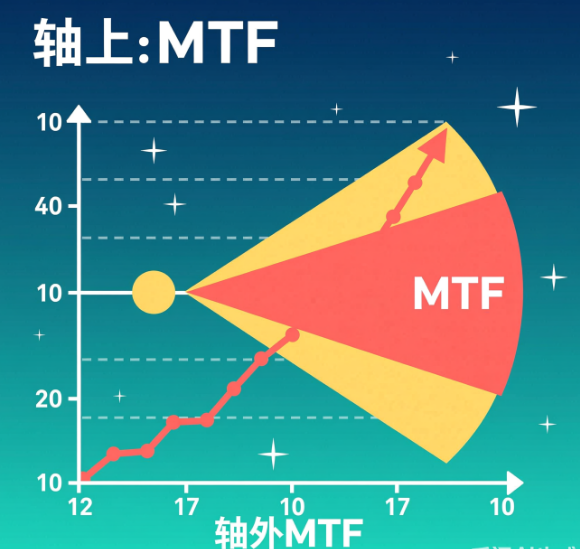

轴上MTF与轴外MTF有什么区别?理解光学系统成像性能的关键指标

在现代光学设计与成像评估中,调制传递函数(Modulation Transfer Function,MTF)被广泛视为衡量镜头或光学系统成像质量的“黄金标准”。它定量描述了系统对不同空间频率细节的对比度保留能力——简言之,MTF越高,图像越清晰、锐利。然而,MTF并非单一数值,而是随视场位置变化的函数。其中,轴上MTF与轴外MTF分别反映了光学系统在视场中心与边缘的成像表现,二者共同构成了全面评估镜头性能的基础。

2026-01-19