【光学前沿】中山大学研究团队突破大气散射光学成像极限

在光学成像技术领域,大气散射介质如雾和霾一直是影响图像质量和远距离目标识别的难题。近日,中山大学刘忆琨副教授领导的研究小组在《Advanced Photonics Nexus》2024年第6期上发表了相关的的研究论文,提出了一种全新的物理模型,有望突破这一技术瓶颈。

光学成像技术的重要性与挑战

光学成像技术在遥感、天文学、军事监控和环境监测等多个领域扮演着关键角色。然而,光线在通过大气散射介质时,会受到空气中颗粒物的干扰,导致图像对比度和清晰度大幅下降,影响远距离目标的观测和识别。因此,提高在恶劣天气条件下光学成像系统的性能,是光学成像领域亟待解决的挑战。

全新物理模型的提出

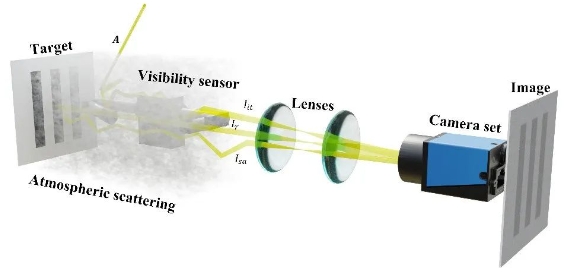

刘忆琨副教授的研究小组提出了一种全新的大气散射介质物理模型,该模型全面考虑了光在大气中的传输行为、目标特征、成像系统的光学特性以及数字信号处理对图像的影响。模型中引入了“感知因子”,用于定量描述成像系统的信噪比(SNR)与人眼感知系统之间的关系,并结合信干比(SIR)评估数字化过程中信息的损失情况。

实验验证与结果

为了验证模型的准确性,研究人员设计了两组实验:一组在实验室控制的雾仓中进行,另一组在户外自然雾霾条件下进行。实验结果显示,新模型能够准确预测大气散射条件下的成像极限,与实际测量数据高度吻合。

模型的应用前景

该研究提出的物理模型不仅可以精确量化系统的角分辨率,还能动态评估大气散射条件下光学成像的极限。模型的广泛适应性使其适用于静态或动态大气环境的复杂介质系统,为理解不同环境下的成像效果提供了理论支持。此外,该模型有望应用于未来的成像系统设计和复杂环境中的成像效果预测,尤其在国防、环境监测和天文学等领域具有广泛的应用潜力。

研究团队表示,未来的工作将重点探讨模型在更多复杂介质条件下的适用性,并进一步优化模型的参数以提升其实用性。这一研究成果不仅为光学成像技术的发展提供了新的理论基础,也为相关领域的实际应用提供了强有力的工具。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12