【光学前沿资讯】创新光转换技术:将红外光变为可见光的突破

人眼仅能感知特定频率的光,即所谓的可见光谱,其中红光的频率最低。然而,红外线的频率低于红光,人眼无法直接观察。印度科学研究所(IISc)的研究人员最近开发了一种装置,能够将短红外光的频率提升至可见光范围,这一过程被称为光的上转换。

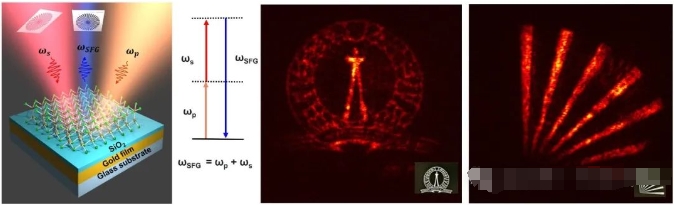

光的上转换技术在国防和光通信等多个领域具有广泛的应用潜力。IISc的研究团队首次利用二维材料设计了一种名为非线性光学镜面堆栈的装置,实现了这种上转换,并具备宽场成像能力。该装置由多层硒化镓构成,置于金反射面之上,中间隔以二氧化硅层

传统的红外成像技术依赖于特殊的低能带隙半导体或微测辐射热计阵列,这些设备通常通过接收物体的热量或吸收信号来工作。红外成像和传感技术在天文学、化学等多个领域都有应用,例如,通过分析红外光穿过气体时的变化,科学家可以确定气体的特定属性。然而,现有的红外传感器体积庞大且效率不高,且由于其在国防领域的应用,受到出口限制,因此迫切需要开发本土化的高效设备。

IISc团队的方法是将输入的红外信号与泵浦光束一同送入镜面堆栈。由于构成镜叠的材料具有非线性光学特性,这会导致频率混合,从而产生频率增加的输出光束,同时保持其他特性不变。通过这种方法,研究团队成功将约1550纳米的红外光转换为622纳米的可见光,这种转换后的光波可以通过传统的硅基相机检测。

电子通信工程系副教授VarunRaghunathan解释说:“这一过程是相干的,输入光束的特性在输出端得以保留。这意味着,如果在输入红外频率上印上特定的图案,它就会自动转移到新的输出频率上。”他还指出,使用硒化镓的优势在于其高光学非线性,这使得红外光的单光子和泵浦光束的单光子可以结合成具有上变频频率的单光子。

研究小组甚至能够利用尺寸仅为45纳米的硒化镓薄层实现上变频,这种小尺寸设备相比使用厘米级晶体的传统设备更具成本效益,并且性能可与目前最先进的上转换成像系统相媲美。第一作者、欧洲电子工程学院博士生JyothsnaKManattayil解释说,他们使用了粒子群优化算法来加快计算所需的正确层厚,根据厚度的不同,能够通过硒化镓并向上转换的波长也会不同,这意味着需要根据应用情况调整材料厚度。

展望未来,研究人员计划将他们的工作扩展到向上转换更长波长的光,并试图通过探索其他堆叠几何结构来提高光学设备的效率。Raghunathan表示:“全世界都对在不使用红外传感器的情况下进行红外成像很感兴趣,我们的工作可能会改变这些应用的游戏规则。

-

半导体抛光设备自动化应用及工艺质量管控要点探析

在半导体器件规模化量产进程中,抛光工艺作为保障晶圆加工精度与表面质量的核心环节,其设备自动化水平、工艺参数调控能力、检测体系完善度及异常处置效率,直接决定生产效率、工艺稳定性与产品良率。本文从抛光设备自动化配置要求、核心工艺参数调控、关键检测指标界定及常见工艺异常处理四个维度,系统阐述半导体抛光工艺的质量管控核心要点,为半导体抛光制程的标准化、精细化实施提供参考。

2026-02-12

-

硅晶圆激光切割核心技术深度解析:原理、工艺与质量把控

在半导体制造产业链中,硅晶圆切割是芯片成型的关键工序,其加工精度与效率直接影响芯片良品率和产业发展节奏。随着微电子器件向微型化、薄型化升级,传统切割方式的弊端逐渐显现,激光切割凭借高精度、低损伤的技术优势成为行业主流。本文从激光切割系统的硬件构成出发,深入拆解隐形切割与消融切割两大核心工艺,解析光斑、焦点的精度控制逻辑,并探讨切割质量的评价维度与效率平衡策略,系统梳理硅晶圆激光切割的核心技术体系

2026-02-12

-

无掩模激光直写技术研究概述

无掩模激光直写技术作为微纳加工领域的先进光刻技术,摒弃了传统光刻工艺对掩模版的依赖,凭借直接写入的核心特性,在复杂微纳结构制备、高精度图案加工中展现出独特优势,成为微纳加工领域的重要技术方向。本文从工作原理与流程、技术特性、现存挑战、分辨率与对准参数、核心设备及厂务动力配套要求等方面,对该技术进行全面梳理与阐述。

2026-02-12

-

SiC功率器件的高温时代:封装成为行业发展核心瓶颈

在半导体功率器件技术迭代进程中,碳化硅(SiC)凭借高温工作、高电流密度、高频开关的核心优势,成为推动功率半导体升级的关键方向,其普及大幅提升了器件的功率密度与工作效率,为功率半导体行业发展带来全新机遇。但与此同时,行业发展的核心瓶颈正悄然从芯片设计与制造环节,转移至封装层面。当SiC将功率器件的工作温度与功率密度不断推高,芯片本身已具备承受更高应力的能力,而封装环节的材料适配、热路径设计等问题却日益凸显,高温与快速功率循环叠加的工况下,焊料与热路径成为决定SiC功率模块寿命的核心因素,封装技术的发展水平,正成为制约SiC功率器件产业化落地与长期可靠应用的关键。

2026-02-12